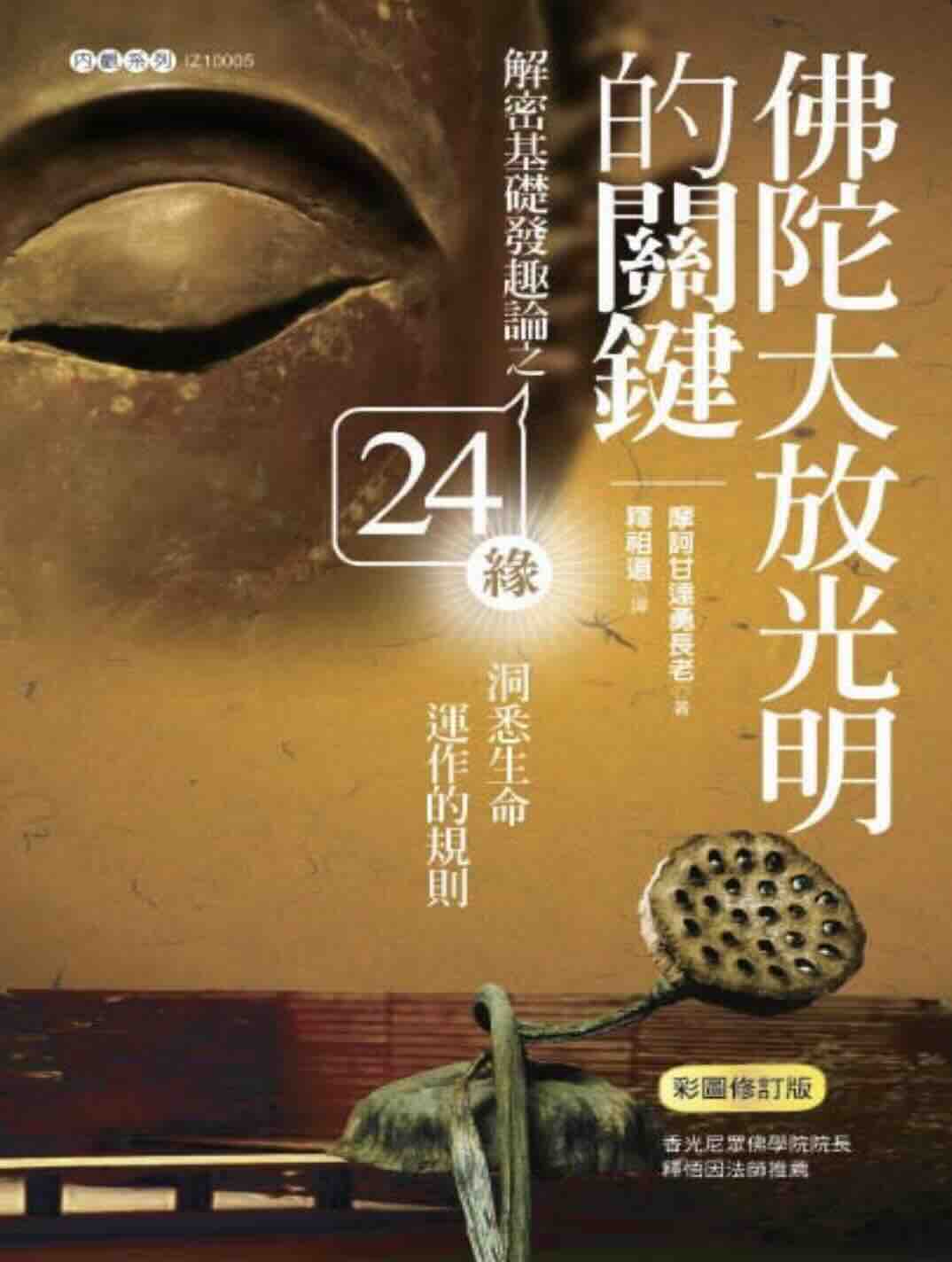

佛陀大放光明的关键:解密《发趣论》之24缘

南传上座部佛法, 精选 ·Index

Conditional Relations - Sayadaw U Sīlānanda

佛陀大放光明的关键:解密《发趣论》之24缘 - 戒谛尊者 - 摘要

无论是善的还是不善的,无论是物质的还是精神的,一切现象的生起、持续和灭去,都受到这二十四种缘起法则的支配。了知这一点,就是开发智慧的开始。

二十四缘偈颂

- 根缘:贪、嗔、痴三不善根,以及无贪、无嗔、无痴三善根,是促成相应名法及此生色法的原因。

- 所缘缘:色、声、香、味、触、法,以及心、心所等一切法,都能作为心与心所生起的所缘。

- 增上缘:欲、勤、心、观四神足,作为强有力的助缘,使相应的心、心所及此生色法获得自在力。

- 无间缘:前一个心识过程的灭去,为后一个心识过程的生起提供了无有间断的助缘。

- 等无间缘:与无间缘的作用相同,强调前者必须完全灭尽,为后者让出位置,令其立即生起。

- 俱生缘:如同油灯与灯光同时生起,名法与色法、四大种之间亦相互作为俱生缘,同时存在。

- 相互缘:如同三脚架相互支撑,相应名法之间,以及结生心与心所依处之间,都互为助缘。

- 依止缘:如同大地支撑草木,六根作为依处,支持六识的生起;名法依止于色法而得以存在。

- 亲依止缘:以强而有力的所缘、无间灭去的心、或自然规律(如时节、食物)作为强有力的依止助缘。

- 前生缘:在心识过程中,色法(所缘与依处)先生起,作为后生起的心与心所的助缘。

- 后生缘:后生起的心与心所,支撑着先生起的色身,如同鸟儿用欲望支撑着翅膀在空中飞翔。

- 重复缘:前面的速行心,不断重复地熏习,为后面的速行心提供了强有力的助缘,使其生起相似或更强的力量。

- 业缘:过去与现在所造作的善、不善思,如同种子,在因缘成熟时,必然会带来相应的果报。

- 果报缘:业的果报,即异熟心与心所,其本性柔弱,如同枯萎的花朵,无法再产生新的业。

- 食缘:段食(物质食物)与名食(触、思、识)这四种食,如同支柱,支撑着色身与名身的延续。

- 根缘:眼、耳、鼻、舌、身、意、命、男、女、苦、乐、喜、忧、舍等根,在其各自的领域内行使着支配与控制的作用。

- 禅那缘:禅那的各个禅支,使相应的心、心所,以及禅那所生的色法,能够紧密地专注于同一所缘。

- 道缘:十二道支,无论是善的、不善的还是无记的,都引导着名法与色法趣向善趣、恶趣或涅槃。

- 相应缘:心与心所,在同一时间、依止同一依处、认知同一所缘时,它们相互结合,不可分离。

- 不相应缘:在同一心识刹那中,名法与色法虽然同时生起,但彼此功能不同,互不相应,却又相互支持。

- 有缘:在某个法(缘法)存在的当下,另一个法(缘生法)也因它的支持而得以生起或持续存在。

- 无有缘:前一个心识过程的灭去,为后一个心识过程的生起提供了机会,如同太阳下山,月亮才得以升起。

- 离去缘:与无有缘的作用相同,强调前者已经离去,为后者提供了生起的助缘。

- 不离去缘:与有缘的作用相同,强调在缘法没有离去的当下,缘生法也因它的支持而得以存在。

前言

戒谛尊者与《发趣论》

本书是根据缅甸著名的佛教学者与禅师——班迪达禅林的戒谛尊者(Sayadaw U Sīlānanda, 1927-2005)在美国加州法施寺(Dhammananda Vihara)所开示的“二十四缘”系列讲座内容整理而成。尊者曾说:“所有佛法都包含在《发趣论》中,因为它是对佛陀教法的究竟阐述。”《发趣论》是南传巴利三藏中《阿毗达磨藏》(论藏)的第七部,也是最后一部论,其巴利语名称为《Paṭṭhāna》,意为“殊胜的发端”或“关系”。

《发趣论》的开篇偈颂概括了其核心思想:“诸法由因生,诸法由因灭。”这揭示了世间万法,无论是名法(心理现象)还是色法(物质现象),都并非孤立存在,而是处于一个复杂且相互依存的关系网络中。每一个现象的生起,都有其特定的原因和条件(缘),这些因缘共同作用,构成了我们所体验到的整个世界。

戒谛尊者在这次系列讲座中,以其深厚的阿毗达磨学识和丰富的禅修经验,系统地阐释了二十四种缘(Paccaya)。这二十四缘,即二十四种基本的因果关系模式,构成了《发趣论》的主体。它们分别是:根缘、所缘缘、增上缘、无间缘、等无间缘、俱生缘、相互缘、依止缘、亲依止缘、前生缘、后生缘、重复缘、业缘、果报缘、食缘、根缘、禅那缘、道缘、相应缘、不相应缘、有缘、无有缘、离去缘和不离去缘。

尊者指出,学习《发趣论》的二十四缘,其最终目的是为了开发智慧。通过理解这些缘起法则,修行者能够洞察到身心现象瞬息万变的本质,了知所谓的“我”或“自我”不过是各种因缘和合而成的暂时现象。这种了知有助于修行者破除我执,减轻烦恼,最终走向离苦。

本书的整理与出版,旨在将戒谛尊者珍贵的教法分享给更广泛的读者。尊者深入浅出的讲解,使得深奥的阿毗达磨理论变得清晰易懂。对于希望系统学习佛法、深入理解缘起法则的修行者而言,本书无疑是一部极具价值的参考资料。通过学习和实践书中的教法,读者将能够更清晰地认识自己和世界的实相,从而在修行的道路上迈出坚实的步伐。

译序

缘起法则的纲要

本书的英文原版由法友基金会(Dhamma Friends)于1999至2003年间整理出版,其内容源自戒谛尊者在美国的系列讲座。尊者以其深厚的教理学识,将《发趣论》这部被誉为阿毗达磨“大海”的论典,精炼地呈现给大众。

《发趣论》是佛陀教法的核心,它详细阐述了构成宇宙万有的名法与色法之间,错综复杂的相互关系。世间的一切现象,无论是物质的还是精神的,都离不开这二十四种缘起法则的作用。理解这些法则,对于洞见诸行无常、苦、无我的三法印至关重要。

然而,由于《发趣论》的体系庞大且内容深奥,在传统上,它通常是僧团教育中较为高阶的课程,很多修行人甚至会选择性地忽略它。马哈希尊者(Mahasi Sayadaw)也曾提到,即便是聪慧的学生,要完全掌握《发趣论》也需要投入大量的时间和精力。

戒谛尊者深知这一点,因此他以一种更为善巧的方式来传授这一法门。尊者并未要求听众去记忆那些繁复的分析和计算,而是将重点放在建立正见上。他通过生动的譬喻和贴近生活的实例,将每一种“缘”的核心作用清晰地揭示出来,使听众能够直观地理解,在日常的身心活动中,这些缘起法则是如何运作的。

例如,在讲解增上缘时,尊者以国王统领军队为喻,说明“欲、勤、心、观”四神足如何在修行中起主导作用;在讲解业缘时,他以种子与果实的关系,阐明了业力如何跨越时空,影响着我们生命的进程。通过这些善巧的譬喻,深奥的佛法变得不再遥远,而是与我们每个人的生命体验息息相关。

本书的翻译旨在忠实传达尊者的教诲,为中文读者提供一个学习《发趣论》的宝贵机会。希望通过这部著作,能帮助更多的修行人建立起对缘起正见的信心,将佛法智慧融入日常生活,最终实现离苦得乐的目标。

出版序

《发趣论》——究竟法义的蓝图

《发趣论》是巴利三藏论藏七部论中的最后一部,也是内容最为精深的一部。佛陀在证悟后的第四个星期,曾于宝屋(Ratanaghara)中深度思惟《发趣论》的教法。当他思惟到这部论典中那错综复杂、无穷无尽的缘起网络时,他的身体放射出六色佛光,这象征着《发趣论》所揭示的法义之深广与殊胜。

雷迪尊者(Ledi Sayadaw)曾赞叹道:“想要深入佛法大海的修行人,必须首先掌握《发趣论》的脉络。”这部论典以二十四缘为纲,系统分析了世间一切名法与色法之间相互依存、相互作用的关系。它不仅是理论的阐述,更是指导禅修实践的蓝图。

在毗婆舍那(Vipassanā)禅修中,修行者需要观照身心刹那生灭的究竟实相。然而,如果缺乏对缘起法则的理解,修行者可能会将所体验到的身心现象误认为是一个恒常、坚实的“我”或“自我”,从而落入“密集相”(ghana)的迷惑之中。学习《发趣论》,正是为了破除这种密集相的错觉。

当修行者通过观智,亲身见到每一个心识刹那的生起,都离不开前行的因缘时,例如,一个“看”的心,必然依赖于眼根(依止缘)、颜色(所缘缘)以及其他俱生的心所(俱生缘、相应缘等),他便能逐渐了知,并没有一个主宰的“我”在看,所谓的“看”只是众多因缘和合而成的现象。

本书是戒谛尊者对《发趣论》的精要开示。尊者以其贯通三藏的智慧和深厚的禅修实证,将这部宏大的论典化繁为简,使其成为一切渴望了知生命实相者的入门指南。通过学习本书,读者不仅能获得关于缘起法则的系统知识,更能为自己的毗婆舍那禅修奠定坚实的正见基础,从而更有效地在修行道上前进。

第一章 两种发趣论

发趣论的结构

《发趣论》是《阿毗达磨藏》(论藏)的第七部,也是最后一部论典。它的内容极其深广,因此在传统上也被誉为“无边圣教”(Anantanaya-sāsana)和“无上圣教”(Mahāpakaraṇa)。整部《发趣论》的组织结构非常严谨,可以分为两个主要部分来理解:简说发趣论(Cūḷa-paṭṭhāna)与详说发趣论(Mahā-paṭṭhāna)。

-

简说发趣论:这部分是《发趣论》的核心纲要,它以问答的形式,系统地阐述了二十四种缘的关系。其内容主要分为四个部分:

- 顺法 (Anuloma):探讨“善法为善法之缘”、“善法为不善法之缘”等正面关系。

- 逆法 (Paccanīya):探讨“善法非为善法之缘”等负面关系。

- 顺逆法 (Anuloma-paccanīya):结合正面与负面关系进行探讨。

- 逆顺法 (Paccanīya-anuloma):同样是结合正负关系,但顺序相反。

- 详说发趣论:这部分是在简说的基础上,进行极为详尽的展开和分析,因此内容非常庞大。它同样遵循上述四种探讨方式,但将每一个主题都分析得淋漓尽致,构成了论藏中最为复杂和精细的法义体系。

本书所依据的戒谛尊者的开示,主要是围绕简说发趣论展开的,旨在帮助初学者建立一个关于二十四缘的清晰框架。尊者并未深入到详说部分那些复杂的计算和分类中,而是将重点放在理解每一种“缘”的实际作用和意义上。

第二章 概说二十四缘

在这一章中,我们将开始逐一介绍二十四缘。首先探讨的是根本缘与所缘缘。

1. 根缘 (Hetu-paccaya)

什么是“根”?

“根”(Hetu)在巴利语中意为根源或原因,如同树根一样,是一棵树得以稳定生长和枝繁叶茂的基础。在佛法中,“根”特指六种根本性的心所,它们是一切善与不善行为的根源。

这六种根可以分为两组:

-

三不善根:

- 贪 (Lobha):执着、占有、渴爱。

- 嗔 (Dosa):排斥、厌恶、愤怒。

- 痴 (Moha):愚痴、无明,对事物的实相缺乏正确的认知。

-

三善根:

- 无贪 (Alobha):不执着、慷慨、舍离。

- 无嗔 (Adosa):慈悲、宽容、无恚。

- 无痴 (Amoha):智慧,如实了知事物的本质。

根缘的作用

根本缘的作用,就是指这六种“根”作为原因,强而有力地支持与它们俱生(同时生起)的其他心、心所,以及由这些心所产生的色法(心生色法)。

当贪根生起时,它不仅自身存在,还会带动其他与之相应的心所(如痴、慢、见等)一同生起,并且使整个心识过程都染上贪的色彩,变得不稳定、不平静。这颗贪心所驱动的行为(身、语、意业),以及这颗心所产生的物质现象(心生色法),都受到了贪根的深刻影响。就好像在一锅清水里滴入一滴红墨水,整锅水都会被染红。

同样,当无贪或无痴(智慧)等善根生起时,它也会使整个心识过程变得稳固、清明、有力。例如,在布施时,一颗与无贪、无痴相应的善心,会使布施的行为更有力量,并带来更殊胜的果报。

因此,根缘强调的是这六种根本心所对其相应法所起的稳固和支持作用。它们是决定一个心识刹那及其行为是善、不善或无记的关键因素。了知这一点,修行者就明白了,要离苦得乐,就必须努力断除不善根,并培育善根。

2. 所缘缘 (Ārammaṇa-paccaya)

心与所缘的关系

“所缘”(Ārammaṇa)指的是心与心所认知或攀缘的境界。心识的运作离不开所缘,就像人无法凭空站立,必须依赖大地一样,任何一个心念的生起,都必然有一个它所认知的境界。这个被心所认知的境界,就是所缘。它为心与心所的生起提供了助缘,这种关系就称为所缘缘。

所缘的种类

一切法,无论是名法还是色法,究竟法还是概念法,都可以成为心识的所缘。根据六根门,所缘可以分为六种:

- 色所缘 (Rūpārammaṇa):被眼识所看到的颜色、形态。

- 声所缘 (Saddārammaṇa):被耳识所听到的声音。

- 香所缘 (Gandhārammaṇa):被鼻识所闻到的气味。

- 味所缘 (Rasārammaṇa):被舌识所尝到的味道。

- 触所缘 (Phoṭṭhabbārammaṇa):被身识所感觉到的触碰(特指地、火、风三大的特性)。

-

法所缘 (Dhammārammaṇa):被意识所了知的境界,范围最广,包括了:

- 五种净色(眼、耳、鼻、舌、身根)

- 十六种细色

- 所有的心与五十二种心所

- 涅槃

- 概念法(Paññatti),如名称、形状、时间、空间等。

所缘缘的作用

当一个所缘(如一种颜色)出现在根门(如眼门)前时,它就提供了一个机会,使得相应的心识(眼识)能够生起。这个颜色就是眼识及其相应心所生起的所缘缘。

所缘的力量可以非常强大。一个可意(令人愉悦)的所缘,容易引生贪爱和执着;一个不可意(令人不悦)的所缘,则容易引生嗔恨和排斥。因此,在禅修中,修行者需要如实观照这些所缘以及由它们生起的心念,了知它们无常、苦、无我的本质,而不被它们所迷惑和束缚。

例如,一位禅修者在观照腹部起伏时,“起”和“伏”所带来的紧、胀、动等触觉感受,就是身识和意识的所缘。禅修者需要做的,就是仅仅觉知这些所缘,而不对其加以评判或起贪嗔之心。通过持续不断地观照,修行者能够洞察到所缘(色法)与能观的心(名法)都是刹那生灭的,从而破除“我”在感觉的错觉。

总而言之,所缘缘揭示了心识活动的一个基本原则:心不能独立存在,它总是缘取一个境界而生起。这个境界,就是心识活动的助缘。

第三章 控制一切现象的力量

本章探讨三种具有强大影响力的缘:增上缘、无间缘、等无间缘。

3. 增上缘 (Adhipati-paccaya)

什么是“增上”?

“增上”(Adhipati)意为主导、支配、卓越者,如同国王或统帅,在某个群体中具有最强的决定权和影响力。增上缘就是指某些法作为一种强有力的、起主导作用的助缘,使其相应法(俱生的名法和色法)随之朝向特定方向发展。

并非所有的缘都具有同等的力量。增上缘是一种非常殊胜和强力的缘。

增上缘可以分为两种:

- 所缘增上 (Ārammaṇādhipati):指一个极度可意或极度重要的所缘,它能强有力地吸引心识,使其对其产生强烈的贪爱或敬重。例如,一个修行者将涅槃作为所缘来修行,涅槃这个殊胜的境界就成为他生起善心和观智的“所缘增上”。反之,一个凡夫对某个极度喜爱的人或物产生强烈的执着,这个所缘也成为他生起贪欲心的“所缘增上”。

-

俱生增上 (Sahajātādhipati):指在某些特定的心识刹那中,四种心所之一变得特别强大,从而主导了整个心识过程。这四种心所被称为四神足(Cattāro Iddhipādā),也被称为四增上:

- 欲增上 (Chandādhipati):强烈的善法欲或意愿,例如“我立志要证得禅那”。

- 勤增上 (Vīriyādhipati):精进不懈的努力。

- 心增上 (Cittādhipati):高度专注、不散乱的心。

- 观增上 (Vīmaṃsādhipati):审察、观照的智慧。

俱生增上的运作

这四种增上不会同时出现。在每一个具足增上力的善心或不善心中,只有其中一种会成为主导。例如,当一个人以强烈的意愿(欲)去行善时,“欲”就是增上缘。当他以不屈不挠的努力(勤)去克服困难时,“勤”就是增上缘。当禅修者以高度的专注(心)投入禅修时,“心”是增上缘。当他以敏锐的智慧(观)来审查法义时,“观”是增上缘。

需要注意的是,只有在强而有力的善心(如八大善心)和强而有力的不善心(如十二不善心中的贪根、嗔根心)中,增上缘才会出现。在果报心和唯作心中,因为它们没有造业的能力,所以不存在增上缘。

增上缘的重要性在于,它揭示了修行中主导力量的关键作用。一个修行者如果具备了强烈的“欲、勤、心、观”之一,他的修行就更容易成功。因此,培育这四神足,是修行获得成就的重要保障。

4. 无间缘 (Anantara-paccaya)

心识的相续

无间缘(Anantara-paccaya)描述了心识刹那之间紧密相续、毫无间隙的关系。它指的是,前一个心识刹那的灭去,为紧随其后的下一个心识刹那的生起,提供了直接的、无有间断的助缘。

心识的活动并非一个静止不变的实体,而是一个由无数个心识刹那(citta-kkhaṇa)组成的、川流不息的过程,如同电影由一帧帧独立的画面连续播放而成。每一个心识刹那都极其短暂,一生起便立刻灭去,但它的灭去同时就是为下一个心识刹那的生起创造了条件。

心识过程的运作

以一个典型的眼门心识过程为例:

当一个色所缘撞击眼根时,心识过程开始启动。首先生起的是有分心(bhavanga-citta),它在没有心识活动时维持着生命流。接着,有分心波动、中断,随后五门转向心生起,转向所缘。然后是眼识生起,“看”到颜色。接着是领受心、推度心、确定心,对所缘进行接收和识别。之后是七个速行心(javana),对所缘产生善或不善的反应(造业)。最后,可能会有一或两个彼所缘心(tadārammaṇa),作为速行心的余绪。之后,心识又沉入有分流。

在这个过程中,从前一个有分心的灭去,到五门转向心的生起;从五门转向心的灭去,到眼识的生起……一直到最后一个彼所缘心灭去,心识重新沉入有分,每一个前行心识的灭去,都为后一个心识的生起提供了无间缘。它们之间没有任何时间或空间的间隙,也没有任何其他心识可以插入其中。

无间缘揭示了心识流的连续性本质。正是因为这种无间断的相续,我们才会产生一个恒常“自我”在感知世界的错觉。禅修的目标之一,就是通过培育强大的正念,来打破这种连续性的假象,亲身洞见到每一个心识刹那的生灭实相。

5. 等无间缘 (Samanantara-paccaya)

与无间缘的异同

等无间缘(Samanantara-paccaya)在作用上与无间缘完全相同,都是指前一个心识刹那的灭去,为后一个心识刹那的生起提供了直接且无间断的助缘。在《发趣论》的分析中,只要出现无间缘的地方,也必然会出现等无间缘。

那么,佛陀为什么要设立两个名称几乎相同的缘呢?

根据义注的解释,这两个名称只是从不同的角度来强调心识相续的同一特性:

- 无间缘 (Anantara) 强调的是时间上的无间隙 (na antara),即前后两个心识刹那之间没有任何时间的间隔。

- 等无间缘 (Samanantara) 强调的是原因与结果的直接性与同质性 (sammā anantara),即前一个心识过程必须完全、妥善地灭去,为后一个同类或相关的心识过程的生起,提供最直接、最适切的条件。它强调了前后相续的秩序性。

可以这样理解:无间缘好比说“A后面紧接着就是B”,强调的是“紧接”;而等无间缘则好比说“正因为A妥善地结束了,B才得以顺利地开始”,它不仅强调了“紧接”,还蕴含了让位和传承的意味。

尽管在究竟法义的分析上二者并无差别,但设立这两个名称,是为了让不同根性的学习者能从不同的侧面更全面地理解心识相续的本质。因此,在实际应用中,通常将这两个缘合并理解。它们共同揭示了心识过程的自动化、有序化和不间断的特性。

第四章 事物如何一起运作

本章探讨三种描述“共同存在”与“相互依赖”关系的缘:俱生缘、相互缘、依止缘。

6. 俱生缘 (Sahajāta-paccaya)

同时生起的助缘关系

“俱生”(Sahajāta)意为“一同生起”。俱生缘描述的是在同一刹那生起的诸法之间,相互作为助缘的关系。如同太阳升起时,光明与热量也同时出现,太阳、光明和热量三者之间就是俱生的关系。

俱生缘主要体现在以下几种情况中:

- 名法与名法之间:在一个心识刹那中,心(识蕴)与和它相应的心所(受、想、行蕴)必然是同时生起、同时灭去的。它们彼此互为俱生缘。例如,一个贪心生起时,与它相应的受(可能是喜或舍)、想、思、痴、慢等心所,都与这颗贪心在同一刹那生起,它们互相支持,共同完成对所缘的认知和反应。

- 名法与色法之间:在结生和生命期中,由心产生的心生色法,与能产生它的那颗心是俱生的。即心生起的刹那,也正是它所产生的色法生起的刹那。

- 色法与色法之间:构成物质世界的四大种(地、水、火、风)是互为俱生缘的。任何一个最微小的色聚(物质基本单位)中,这四种基本元素都必然同时存在,缺一不可。同时,四大种也与其所造色(如颜色、气味、味道等)互为俱生缘。

- 结生时的名法与色法:在有情众生投胎结生的那一刹那(结生心生起的刹那),结生心与心所和业生色法(包括心所依处,即心脏中的色聚)是同时生起的,它们互为俱生缘。这是一个非常特殊的时刻,标志着新一期生命的开始。

俱生缘强调了诸法在“存在”这一层面上的同时性和共存性。它帮助我们理解,一个现象的出现,往往不是单一因素作用的结果,而是众多因素在同一时间共同运作的产物。这有助于破除将身心现象视为孤立、独立实体的错误见解。

7. 相互缘 (Aññamañña-paccaya)

彼此互为助缘

“相互”(Aññamañña)意为“彼此之间”。相互缘是俱生缘的一种特殊情况,它强调的是在俱生法之间,彼此互为助缘、相互支撑的关系。如果说俱生缘是“你生,我也生”,那么相互缘就是“我支持你,你也支持我”。

这个关系可以用三脚架的譬喻来理解。三根支架中的任何一根,既支撑着另外两根,也被另外两根所支撑。如果抽掉其中任何一根,另外两根也无法独自站立。

相互缘主要体现在以下两种情况中:

- 相应名法之间:在一个心识刹那中,心与它的相应心所之间互为相互缘。心是认知的主导者,但它需要心所的辅助才能完成具体的功能(如感受、识别、意欲等);反之,心所也必须依赖于心才能生起和运作。它们的关系是双向的、相互依存的。

- 四大种之间:构成物质的地、水、火、风四大种之间,也是互为相互缘。地大(坚硬性)需要水大(黏合性)来凝聚,需要火大(温度)来维持,需要风大(推动性)来支撑;反之亦然。四大种中的任何一大都不能独立存在。

- 结生时的名法与色法:在结生的那一刹那,结生心与心所(名法)与心所依处(色法)之间,也互为相互缘。结生心必须依止于心所依处才能生起,而心所依处作为业生色法,也与结生心同时产生并相互支持。

需要注意的是,并非所有俱生法之间都有相互缘。例如,心生色法虽然与能生之心是俱生的,但它们之间没有相互缘。因为只有心能产生心生色法,而心生色法并不能反过来产生心。它们的关系是单向的,因此只有俱生缘,没有相互缘。

相互缘深刻地揭示了诸法之间高度依存的特性,没有任何一个法可以脱离其他法而独立存在。这对于理解“无我”的教法至关重要。

8. 依止缘 (Nissaya-paccaya)

作为基础或立足点的助缘

“依止”(Nissaya)意为依赖、依靠、基础。依止缘描述的是一法作为另一法生起和存在的基础或立足点。如同油画必须依存于画布,大地支撑着树木,依止缘强调的是一种被支持者(缘生法)对支持者(缘法)的依赖关系。

依止缘可以分为两种主要类型:

-

俱生依止缘 (Sahajāta-nissaya-paccaya):这种依止关系发生在同时生起的诸法之间,其范围与俱生缘完全相同。因此,所有互为俱生缘的法,也必然互为俱生依止缘。

- 例如,心与心所互为俱生依止缘;四大种互为俱生依止缘;心与心生色法互为俱生依止缘;结生心与心所依处互为俱生依止缘。在这里,依止缘强调的是它们作为彼此生起和存在的基础。

-

前生依止缘 (Purejāta-nissaya-paccaya):这种依止关系发生在不同时生起的诸法之间,即先生起的色法作为后生起的心法的依止。

- 依处(所依):在六根门心识过程中,眼、耳、鼻、舌、身这五根(净色),是在心识生起之前就已经存在的。它们作为依处(vatthu),为相应的眼识、耳识等前五识的生起提供了立足点。没有眼根,眼识就无从生起。

- 所缘(境界):同样,在心识过程中,被感官所认知的色、声、香、味、触这五种所缘,也必须在心识认知它们之前就已经存在。它们作为前生所缘,为心识的生起提供了依止。

- 对于意门来说,作为意识依止的心所依处(hadaya-vatthu,心脏中的一种色聚),以及某些被意识直接认知的色法所缘,也属于前生依止缘。

依止缘与俱生缘和相互缘的关系:

- 凡是相互缘,必然是俱生缘和依止缘。

- 凡是俱生缘,必然是依止缘。

- 但依止缘不一定是俱生缘(如前生依止缘)。

依止缘深刻地揭示了名法(心)与色法(身体)之间不可分割的依赖关系。我们的整个心识活动,都必须依赖于这个色身(六根与心所依处)以及外在的物质世界(所缘)才能展开。理解这一点,有助于我们破除“心是独立于身体而存在的灵魂”之类的常见误解。

第五章 强力助缘与时间关系

本章继续探讨三种在时间上有先后次序的缘:亲依止缘、前生缘、后生缘。

9. 亲依止缘 (Upanissaya-paccaya)

强而有力的依止

“亲依止”(Upanissaya)是由“upa”(强力)和“nissaya”(依止)组成,意为“强而有力的依止”或“决定性的助缘”。如果说依止缘是一般的支撑关系,那么亲依止缘就是一种具有决定性影响的强力支持关系。

亲依止缘分为三种:

- 所缘亲依止缘 (Ārammaṇūpanissaya-paccaya):这与之前讲过的“所缘增上缘”非常相似,指的是一个极具吸引力或极为重要的所缘,能强有力地引生后续的心。当一个人因为极度珍爱某个所缘而不断地对其生起贪爱时,这个所缘就是他的所缘亲依止缘。同样,当修行者以极大的信心和敬意忆念佛陀的功德时,“佛陀的功德”这个所缘也成为他善心生起的所缘亲依止缘。

- 无间亲依止缘 (Anantarūpanissaya-paccaya):这与“无间缘”和“等无间缘”的作用几乎相同,指的是刚刚灭去的前行心识,为紧随其后的心识提供了强有力的生起助缘。例如,前一个速行心为后一个速行心提供了强力助缘,使善心能相续不断,或使不善心愈演愈烈。它强调的是前后心识之间那种自然的、强大的推动力。

-

自然亲依止缘 (Pakati-upanissaya-paccaya):这是三种亲依止缘中范围最广、也最重要的一种。它指的是不限于所缘或无间关系的一切强而有力的外在或内在条件。这些条件本身具有一种“自然”的力量,能够深刻地影响后续的身心状态。其范围非常广泛,包括:

- 善法为缘:信心、戒行、听闻佛法、布施、智慧等,可以成为未来获得善报、生于善趣,乃至证悟涅槃的强力助缘。

- 不善法为缘:贪、嗔、痴等烦恼,可以成为造作恶业、堕入恶趣的强力助缘。

-

外在条件为缘:

- 善友:亲近善友是培育善法的强力助缘。

- 天气与食物:适宜的气候和营养的食物有助于身体健康和禅修的进步,反之则会成为障碍。

- 住所:安静舒适的住所是修行的强力助缘。

自然亲依止缘深刻地揭示了,我们的生命进程是如何被过去的行为习惯、内在的素质以及外在的环境深刻影响的。例如,一个人过去养成的信心(善法),会成为他今生乐于听闻佛法、亲近善友的强力助缘。而一个人过去的邪见(不善法),则可能成为他今生排斥正法、诽谤三宝的强力助缘。

理解亲依止缘,能帮助我们有意识地为自己创造有利的修行条件,如亲近善友、选择适宜的住所,并努力培育信心、正见等内在的善法,因为这些都是导向解脱的强而有力的依止。

10. 前生缘 (Purejāta-paccaya)

先生起的法作为后生法的助缘

“前生”(Purejāta)意为“先生起”。前生缘指的是在时间上先生起的法,作为后生起的法的助缘。这种关系特指先生起的色法对后生起的心法(心与心所) 所起的助缘作用。

前生缘的范围与之前在“依止缘”中提到的前生依止缘(Purejāta-nissaya)基本重叠,但侧重点不同。“依止缘”强调的是“基础、立足点”,而“前生缘”则单纯强调“时间上的先在”。

前生缘主要体现在以下几个方面,都发生在心识过程中:

- 依处前生缘 (Vatthu-purejāta-paccaya):在生命期中,眼、耳、鼻、舌、身这五种净色(五根)以及作为意识部分依处的心所依处,这六种色法是在认知它们的心识生起之前就已经存在了。它们作为先生起的“依处”,为后生的眼识、耳识……乃至意识的生起提供了助缘。

- 所缘前生缘 (Ārammaṇa-purejāta-paccaya):在五门心识过程中,被感官所认知的色、声、香、味、触这五种外在所缘,也必须先于认知它们的心识而存在。例如,声音必须先生起,耳识才能随后生起去听它。因此,这些所缘是相应心识的“所缘前生缘”。

简单来说,前生缘描述了一个基本的身心运作事实:在感官经验中,物质性的根门和所缘总是先于心识的认知活动而存在。心识是缘取这些已经存在的色法而生起的。

这个看似简单的法则,对于破除“唯心论”等认为“世界只是心的创造”的错误见解非常重要。佛陀的教法承认物质世界(色法)的客观存在,它不依赖于心而存在,并且是心识生起的必要条件之一。前生缘正是对这一事实的精确描述。

11. 后生缘 (Pacchājāta-paccaya)

后生起的法支持先生的法

“后生”(Pacchājāta)意为“后生起”。后生缘与前生缘正好相反,它指的是在时间上后生起的法,作为先生起的法的助缘。这种关系特指后生起的心与心所对已经存在并且尚未灭去的色身所起的支持、维护作用。

这个关系可以用一个譬喻来理解:饥饿的小鸟为了寻找食物而展翅高飞,它对飞翔的欲望(后生的心法)支撑着它已经存在的身体和翅膀(先生的色法),使它们能够维持在空中。

后生缘的作用机制

从结生的那一刹那开始,我们的身体(业生色、时节生色等)就在不断地产生。而从第一个有分心开始,心与心所也在刹那不停地生灭。这些后生起的心与心所,就如同源源不断的能量,在持续地支持和滋养着这个由过去业力所产生的、已经存在的身体。

如果没有后生缘的作用,即如果没有后续心识的不断支持,这个色身就会像断了线的木偶一样,很快就会衰败、死亡。正是因为从生到死,每一个刹那都有后生的心与心所作为后生缘,这个色身才能维持其生命活动,直到寿尽或业尽。

因此,后生缘的作用可以概括为:从第一个有分心开始,直到死亡心之前的所有心与心所,都以后生缘的方式,支持着由它们之前已经生起的色身。

后生缘与食缘中的名食(触、思、识)支持色身的作用相似,但食缘强调的是“滋养、令增长”,而后生缘则更侧重于“支撑、维持”,如同用柱子支撑起一座旧房子,使其不至于倒塌。

后生缘再次揭示了名法与色法之间深刻的互动关系:色法是名法生起的前生依止,而名法又是色法维持的后生助缘。身与心就是这样在时间的长河中相互依存、相互支持,构成了我们所谓的生命。

第六章 重复的力量

本章专门探讨一种独特的缘——重复缘,它揭示了习惯和熟练是如何形成的。

12. 重复缘 (Āsevana-paccaya)

重复熏习的强大力量

“重复”(Āsevana)在巴利语中原意为“熏习”,就像用香料反复熏染一件衣服,使香气渗透其中。重复缘特指在心识过程中,前一个速行心(javana)为紧随其后的同类型速行心提供了强有力的助缘,使后者的力量得以增强或至少保持同等水平。

这种缘只发生于速行心之间,并且不包括果报心和唯作心。因为只有造作业的速行心(善心或不善心)才具有这种通过重复而增强力量的能力。

重复缘的运作机制

在一个标准的心识过程中,通常有七个速行心刹那。这七个速行心认知的是同一个所缘,并且性质也完全相同(例如,七个都是贪根心,或者七个都是与智慧相应的善心)。

- 第一个速行心为第二个速行心提供了重复缘。

- 第二个速行心为第三个速行心提供了重复缘。

- ……以此类推,直到第六个速行心为第七个速行心提供重复缘。

通过这种一再的重复熏习,速行心的力量会逐渐增强。这就是为什么我们在学习一门新技能时,起初会感到生疏困难,但通过反复练习,动作会变得越来越熟练、自然、有力。无论是学习弹琴、背诵经文,还是修习慈心,其背后的心理机制都离不开重复缘的作用。

同样,不善的习气也是通过重复缘而强化的。一个人第一次说谎可能会感到不安,但如果一再说谎,他的心就会对说谎变得“习以为常”,甚至变得麻木。每一次的重复,都在加深这种不善的习性。

在禅修中,重复缘的作用尤为重要。禅修者之所以要持续不断地将心安住于禅修所缘(如呼吸或腹部起伏),就是为了利用重复缘的力量。每一次成功地将心拉回到所缘上,都是在培育一个善的速行心。通过成千上万次的重复,正念与定的力量就会逐渐增强,最终达到足以断除烦恼的强度。

重复缘告诉我们,习惯就是力量。无论是善的习惯还是不善的习惯,都是通过一次又一次的重复而建立起来的。因此,修行就是要“断恶、修善、净其意”,有意识地去重复善的行为,避免重复不善的行为,从而重塑我们的心。

第七章 业与果报(一)

本章开始探讨佛法中极为重要的两个缘:业缘与果报缘。它们共同揭示了生命流转与因果报应的法则。

13. 业缘 (Kamma-paccaya) 与 14. 果报缘 (Vipāka-paccaya) 之(一)

什么是“业”?

“业”(Kamma)的巴利语原意是“行为”或“造作”,在佛法中特指思(cetanā)这个心所。佛陀说:“诸比丘,我说思即是业。”(Cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi.)

思是一种有意的造作,它驱使心、语、身去进行各种活动。正是这种“意图”或“动机”,构成了业的核心。一个行为是善是恶,其根本区别就在于背后的思是善的还是不善的。

业缘的作用

业缘(Kamma-paccaya)指的是,由“思”所主导的善业或不善业,作为一种潜在的力量,在未来因缘成熟时,能产生相应果报(Vipāka)的助缘。

业缘可以分为两种:

- 俱生业缘 (Sahajāta-kamma-paccaya):指的是在一个造业的心识刹那中,思心所作为俱生缘,对其余相应的心、心所,以及由该心产生的心生色法所起的助缘作用。在这里,“思”是主导造作的力量,带动其他名法和色法共同完成一个行为。

- 异刹那业缘 (Nānākkhaṇika-kamma-paccaya):这是业缘最主要、也是最广为人知的作用。它指的是,在过去某个时刻造作的善业或不善业,虽然那个行为早已结束,但它所产生的业力(潜能)并不会消失。这种业力会在未来的某个时刻,当外在和内在的因缘成熟时,产生出相应的果报,如果报体现在下一生或更遥远的未来。

什么是“果报”?

“果报”(Vipāka),也译为“异熟”,指的是由过去的善业或不善业所产生的结果。这些结果主要是无记(非善非不善)的,因为它们是被动地承受,本身不具有造作新业的能力。

果报主要包括:

- 异熟心与心所:例如,看到可意所缘时生起的善果报眼识,或看到不可意所缘时生起的不善果报眼识;投生到善趣的结生心;感受到的乐受或苦受等。

- 业生色法:由过去业力所产生的物质身体,包括我们的根门(眼、耳、鼻、舌、身根)等。

果报缘的作用

果报缘(Vipāka-paccaya)则描述了果报法(异熟心、心所)之间的俱生关系。在一个果报心识刹那中,这些异熟心与心所是同时生起的,它们彼此互为果报缘,相互支持。

果报缘的特点是“平静”和“被动”。与造业的速行心那种强劲有力的状态不同,果报心只是在单纯地“体验”或“承受”结果。它们如同镜子,只是被动地反映影像,而不能主动地创造影像。

业缘与果报缘的关系

业缘是主动的造作者(因),果报缘是被动的承受者(果)。一个产生另一个。我们今生所拥有的一切,包括我们的容貌、健康、财富、智慧,乃至投生在哪一道,都离不开过去业缘的作用。而我们当下所体验到的种种苦乐感受,以及感官的认知活动,则是果报缘在运作。

理解业缘与果报缘,能帮助我们建立起对因果法则的坚定信心。它告诉我们,生命并非偶然,我们必须对自己的一切行为负责。通过止恶行善,我们可以为自己创造一个更美好的未来;通过修行断除烦恼,我们最终可以超越业与果报的束缚,获得究竟的解脱。

第八章 业与果报(二)

本章继续深入探讨业缘与果报缘,特别是业力在生命流转中的具体运作方式。

13. 业缘 (Kamma-paccaya) 与 14. 果报缘 (Vipāka-paccaya) 之(二)

业如何决定投生?——四种业

业力不仅影响我们在一生中的苦乐顺逆,更重要的是,它具有决定我们下一生投生到何处的决定性力量。根据业力成熟并产生果报的时机和功能,可以分为四种:

- 令生业 (Janaka-kamma):这是指在临终速行心(maraṇāsanna-javana)时成熟的强大善业或不善业。它的力量足以在当前生命结束后,立刻产生下一生的结生心(paṭisandhi-citta),从而决定了投生的趣向(善趣或恶趣)和形态。例如,一个人生前乐善好施,临终时忆起自己的善行,这个善业就可能成为令生业,使他投生到天界。

-

支持业 (Upatthambhaka-kamma):这种业本身不直接产生结生,但它的作用是支持或加强由令生业所产生的果报。

- 如果令生业是善业,那么善的支持业就会让这一生的善报更加殊胜、长久。

- 如果令生业是不善业,那么不善的支持业就会让这一生的苦报更加深重、难以摆脱。

-

障碍业 (Upapīḷaka-kamma):这种业的作用与支持业相反,它会阻碍、削弱由令生业所产生的果报。

- 如果令生业是善业(如投生为人),但一个强大的不善障碍业成熟,就可能导致这个人一生中多病、贫穷、遭遇不幸,使善报无法顺利显现。

- 如果令生业是不善业(如投生为畜生),但一个善的障碍业成熟,也可能使这只动物得到较好的照顾,减轻其痛苦。

-

毁坏业 (Upaghātaka-kamma):这是一种非常强大的业,其力量足以完全中断由令生业所产生的果报,并代之以自己的果报。

- 一个强大的不善毁坏业,可以中断一个善趣众生的寿命,使其夭折或横死,并可能堕入恶趣。例如,阿罗汉目犍连尊者,虽然已证得究竟解脱,但由于过去某一世的弑亲恶业(毁坏业)成熟,仍然遭受了身体被打碎的果报。

- 一个强大的善毁坏业,也可以中断恶趣众生的苦报,使其提前结束生命,并投生到善趣。

这四种业的相互作用,构成了我们生命历程中复杂多变的命运蓝图。一个人的生命并非由单一的业力所决定,而是过去无数善业与不善业在不同时间、以不同方式相互交织、影响的结果。

果报的生起:离不开其他助缘

虽然业是产生果报的主要原因,但业力的成熟和果报的显现,仍然需要其他助缘的配合。一个业,无论多强大,如果缺少了必要的支持条件,它的果报也无法产生。

例如,一颗芒果种子(譬如业)要能长成芒果树并结出果实(譬如果报),它必须依赖于土壤、水分、阳光、空气等多种助缘(譬如亲依止缘中的时节、食物等)。如果把种子放在干燥的石头上,它永远也无法发芽。

同样,一个导致投生为人的善业,也必须在具备适当的物质条件(如父母的结合)时才能成熟。在生命期中,我们眼识的生起(果报),也需要眼根(业生色)和色所缘(外在物质)的共同作用。

因此,佛陀的缘起教法既不是宿命论(认为一切由过去决定),也不是偶然论(认为一切随机发生)。它精确地指出,一切现象都是在主因(业) 和众多助缘的共同作用下产生的。这为我们通过当下的努力来改善生命提供了理论基础和实践方向。

第九章 业与果报(三)

本章探讨业力产生果报的时间性,以及不同种类业力成熟的优先次序。

13. 业缘 (Kamma-paccaya) 与 14. 果报缘 (Vipāka-paccaya) 之(三)

业力成熟的时间——四时业

根据业力产生果报的时间,可以分为四种:

- 现法受业 (Diṭṭhadhamma-vedanīya-kamma):指在造业的当生就能成熟并产生果报的业。这通常是指一个心识过程中第一个速行心所造的业。由于它的力量相对较弱,因此最先成熟。如果它在当生成熟,就会带来果报;如果当生没有机会成熟,它就会自动失效,成为无效业(Ahosi-kamma)。例如,一个人做了重大的善事或恶事,在今生就很快看到了善报或恶报。

- 次生受业 (Upapajja-vedanīya-kamma):指在下一生成熟并产生果报的业。这通常是第七个速行心所造的业,它的力量最强,作用是决定下一生的结生。如果它在下一生成功地产生了结生果报,它的任务就完成了。如果因为有更强大的业力介入而没能在下一生成熟,它也会自动失效,成为无效业。

- 后后受业 (Aparāpariya-vedanīya-kamma):指在第三生乃至证悟涅槃之前的任何一生中,只要遇到机会就会成熟并产生果报的业。这通常是中间的第二到第六个速行心所造的业。这种业的力量和影响时间最长,如同一个追随不舍的影子,只要我们还在轮回之中,它就永远有机会成熟。我们生命中大部分的顺逆境遇,都来自于这种后后受业。

- 无效业 (Ahosi-kamma):指已经失去产生果报能力的业。除了上述现法受业和次生受业在错失时机后会失效外,对于一位证得阿罗汉果的圣者来说,他过去所有尚未成熟的后后受业,都因为他已经断尽一切烦恼、不再有未来生而全部自动失效。

业力成熟的优先次序——四类业

当一个人临终时,他一生中所造的无数业,哪一个会优先成熟,决定他的下一生呢?这其中也有一个优先次序:

-

重业 (Garuka-kamma):这是力量最强大的业,一旦造作,其果报必然在下一生最先成熟,任何其他业力都无法阻挡。

- 不善重业:即“五无间业”(五逆罪),包括:杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧。

- 善重业:指证得色界或无色界禅那的业。

- 惯行业 (Āciṇṇa-kamma):也称为“习行业”,指一个人长期、反复、习惯性地造作的善业或不善业。通过重复缘的不断加强,这种业的力量会变得非常强大。如果一个人没有造作重业,那么他一生中最习惯的行为,无论是善的还是不善的,最有可能在临终时现前,决定他的下一生。

- 临死业 (Āsanna-kamma):指在临终时刻所造作的,或在心中忆起的善业或不善业。如果一个人既没有重业,惯行业也不明显,那么临终时的最后一个念头就变得至关重要。这也是为什么佛教非常重视临终关怀,希望帮助亡者在最后一刻能保持正念或忆念善法。

- 已作业 (Kaṭattā-kamma):如果以上三种业都没有,那么就会由过去生乃至此生中,某个偶尔造作的、力量较弱的业来决定下一生的投生。这种业的成熟具有较大的随机性。

这个优先次序为我们指明了修行的方向:要绝对避免造作重业,努力培养善的惯行业,并时时保持正念,以便在临终时能够自主地忆念善法。

第十章 支撑生命的四食

本章探讨的是食缘,它揭示了维持名色身心相续所必需的四种“食物”或“营养素”。

15. 食缘 (Āhāra-paccaya)

什么是“食”?

“食”(Āhāra)在佛法中的含义比我们通常理解的“食物”要广泛得多。它指的是一切能够支持、滋养、维持名法(心与心所)与色法(物质身体)存在的根本条件。如同建筑物的支柱,食支撑着生命的存在与延续。

佛陀教导了四种食:

- 段食 (Kabaḷiṅkārāhāra):这是指我们日常所吃的物质性食物。它通过消化吸收,转化为身体所需的营养(食素,oja),从而产生新的食生色法,维持色身的健康与活力。段食是维持色身存在最直接、最基本的物质基础。

- 触食 (Phassāhāra):这里的“触”(phassa)指的是六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)与六尘(色、声、香、味、触、法)的接触。每一次根尘接触,都会引生相应的识、受、想、思等一系列心法。可以说,根尘接触是心识活动生起的“食物”,没有它,心识就无法产生。我们不断地寻求感官刺激,正是在“受用”触食。

- 思食 (Manosañcetanāhāra):这里的“思”(manosañcetanā)特指造作业的思心所。正是这种“思”,驱使我们去造作善业或不善业,而这些业力又会产生未来的果报,包括投生到新的生命形态中。因此,“思”是带来未来三界轮回生命的“食物”。思食与业缘中的思是同一个法,只是观察的角度不同。业缘强调它作为“因”产生“果”的能力,而思食则强调它“带来、引生”未来生命的滋养作用。

- 识食 (Viññāṇāhāra):这里的“识”(viññāṇa)指的是心。在结生的刹那,结生识的生起,带来了那一期生命中名色(身心)的开始。在生命期中,每一个心识的生起,也支持着与它俱生的名法和色法的存在。因此,“识”是维持当下名色相续的“食物”。

食缘的作用

食缘(Āhāra-paccaya)就是指这四种食作为助缘,对它们所支持的名法或色法所起的作用。

- 段食以食缘的方式,支持色身。

- 触食、思食、识食这三种“名食”,则以食缘的方式,支持与它们俱生的名法(心与心所)和心生色法。

通过观照四食,修行者可以深刻地了知生命对条件的依赖性。当他观照段食时,他会明白这个身体不过是食物的堆积,并无“我”之实体,从而减弱对身体的执着。当他观照名食时,他会看到心识活动是如何依赖于根尘接触、意欲造作而流转不息,从而对轮回生起厌离心,并最终断除对三界生命的渴爱。因此,观四食是导向解脱的重要法门。

第十一章 生命现象的控制机制(一)

本章开始探讨根缘,它揭示了生命现象中各种起主导和控制作用的力量。由于内容较多,本摘要将其分为三部分介绍。

16. 根缘 (Indriya-paccaya) 之(一)

什么是“根”?

“根”(Indriya)在巴利语中源于因陀罗(Indra,帝释天),意为“主宰”、“统治者”或“具有控制力的东西”。在佛法中,“根”指的是在各自领域内具有支配或控制力量的法。

《发趣论》中总共提到了二十二种根,它们在不同的层面控制着我们的身心活动。根缘(Indriya-paccaya)就是指这些“根”法作为助缘,对与它们相关联的法所起的控制或支配作用。

这二十二根可以分为几组来理解,本节首先介绍其中的六根与二性根。

一、六根(物理与心理层面)

这里的六根包括了物质性的“五净色根”和心法性的“意根”。

- 眼根 (Cakkhundriya):指眼球中能够感光、对色所缘敏感的净色。它在“看”的活动中起主导作用,控制着眼识的生起。没有眼根,眼识无法产生。

- 耳根 (Sotindriya):指耳内对声所缘敏感的净色。它控制着耳识的生起。

- 鼻根 (Ghānindriya):指鼻内对香所缘敏感的净色。它控制着鼻识的生起。

- 舌根 (Jivhindriya):指舌面上对味所缘敏感的净色。它控制着舌识的生起。

-

身根 (Kāyindriya):遍布全身的、对触所缘(地、火、风)敏感的净色。它控制着身识的生起。

- 这五种物质性的根,以前生根缘(purejāta-indriya-paccaya)的方式起作用。因为它们必须在眼识、耳识等心法生起之前就已经存在,并作为心识生起的物理基础,对其起着控制作用。

- 意根 (Manindriya):意根并非一种物质,它就是指一切的心(识,citta)。为什么心本身也是一种根?因为任何一个心识的生起,都必须紧随着前一个心识的灭去。前一个心识为后一个心识的生起打开了“意门”(manodvāra),从而对后者的生起具有一种支配作用。因此,意根就是心本身作为认知能力的主导者。它以俱生根缘的方式,控制着与它同时生起的心所。

二、二性根(决定性别特征)

- 女根 (Itthindriya):使众生具有女性生理特征、外貌、行为举止和习性的色法。它遍布全身,控制着一个生命体的女性特质。

- 男根 (Purisindriya):使众生具有男性生理特征、外貌、行为举止和习性的色法。它同样遍布全身,控制着男性特质。

一个众生,除了少数特例外,要么具足女根,要么具足男根,二者择一。这两种根都是由过去的业力所决定的业生色法。它们以根缘的方式,支配着身体的性别形态和相关的心理倾向。

通过理解这些根缘,我们可以看到,我们所谓的“自我”,其诸多基本特征——我们如何感知世界(通过五根),我们的思维能力(意根),甚至我们的性别(性根)——都受到这些特定的、由业力决定的“根”法的支配。这进一步揭示了“无我”的实相:并没有一个自主的“我”在控制一切,而只是一系列因缘和合的、具有特定功能的“根”在各自的领域内行使其支配作用而已。

第十二章 生命现象的控制机制(二)

本章继续介绍二十二根中的命根与五受根。

16. 根缘 (Indriya-paccaya) 之(二)

三、命根(维持生命)

-

命根 (Jīvitindriya):这是维持生命现象得以延续的根本力量。命根有两种:

- 名命根 (Nāma-jīvitindriya):它是一种心所,存在于每一个心识刹那中。它的唯一作用就是维持和保护与它俱生的心和其他心所的“生命”,使它们能够持续存在一个心识刹那的长度。没有名命根,心与心所就会立刻瓦解。它以俱生根缘的方式起作用。

- 色命根 (Rūpa-jīvitindriya):它是一种特殊的业生色法,存在于所有由业产生的色聚中。它的作用是维持和保护与它俱生的其他业生色法的“生命”,使它们能够维持其十七个心识刹那的色法寿命。没有色命根,业生色法一产生就会坏灭。它以根缘的方式维持着色身的存续。

名命根和色命根共同构成了我们通常所说的“寿命”。当死亡来临时,正是这两种命根的终结。

四、五受根(感受的支配者)

这里的“受”(vedanā)指的是感受。感受根据其体验的性质,可以分为五种,它们在体验所缘的领域内起着主导作用,被称为五受根。

- 乐根 (Sukhindriya):指身体上愉悦、舒适的感受。它只与一个善果报身识心相应。当我们的身体接触到可意的触所缘时,所生起的舒适感就是乐根。它支配着那一刻的身体体验。

- 苦根 (Dukkhindriya):指身体上痛苦、不适的感受。它只与一个不善果报身识心相应。当身体接触到不可意的触所缘时,所生起的疼痛、不适感就是苦根。它强烈地支配着那一刻的身体体验。

- 喜根 (Somanassindriya):指内心愉悦、喜悦、高兴的感受。它可以与多种心(善心、不善心、果报心、唯作心)相应,共出现在62种心中。当我们体验到可意的所缘或回忆起快乐的事情时,内心的喜悦就是喜根。在禅修中,初禅和二禅的喜悦也是喜根。它强烈地支配着那一刻的心理状态。

- 忧根 (Domanassindriya):指内心不悦、忧愁、悲伤的感受。它只与两个嗔根心相应。当我们遇到不如意的事情或与所爱的人分离时,内心的忧愁就是忧根。它是一种非常强烈的负面感受,具有强大的支配力。

- 舍根 (Upekkhindriya):指不苦不乐、中性的感受。这里的“舍”不是指漠不关心,而是一种平静、平稳的心理状态。它可以与多种心相应,共出现在55种心中。在日常生活中,大部分的感受其实都是舍受。在禅修中,四禅的平静也是舍根。

这五种受根,在任何一个时刻,只会有一种主导我们的感受。乐、苦、喜、忧这四种感受非常明显,它们的力量强大,容易让我们产生贪爱或嗔恨。而舍受则比较微细,不易觉察,但它也同样是无常的。

在受念住的修行中,禅修者需要如实地观照这些受的生起和灭去,了知它们都只是无常的感受,而不把它们认同为“我的感受”。通过这样的观照,修行者可以逐渐断除对乐受的贪爱和对苦受的排斥,从感受的束缚中解脱出来。

第十三章 生命现象的控制机制(三)

本章介绍二十二根中最后八种根,它们是修行解脱道上最重要的心理力量,被称为出世间根。

16. 根缘 (Indriya-paccaya) 之(三)

五、五根/五力(修行的五种主导力量)

这里的五根与之前提到的物质性的五根(眼根等)名称相同,但内容完全不同。这里的五根是指五种关键的心所,它们是所有善心,特别是出世间道心、果心中起主导作用的核心力量,也被称为五力(Pañca-balāni),因为它们具有战胜烦恼的力量。

- 信根 (Saddhindriya):这里的“信”(saddhā)不是盲信,而是基于理解而产生的净信。它相信业果法则,相信佛、法、僧三宝的功德,相信通过修行可以证悟涅槃。信根是修行的起点和动力,它能克服疑惑。

- 精进根 (Vīriyindriya):也称为“勤根”,指为了断恶修善而付出的努力。它能克服懈怠。无论是持戒、修定还是开发智慧,都离不开精进。

- 念根 (Satindriya):指对当下身心现象清晰、持续的觉知。它能克服放逸和失念。在四念住的修行中,念根是核心。它如同哨兵,时刻守护着心门,不让烦恼入侵。

- 定根 (Samādhindriya):指定于一境的专注力,即心一境性(ekaggatā)。它能克服散乱。通过修习奢摩他(止禅),可以培育起强大的定根,达到禅那的境界。

- 慧根 (Paññindriya):指如实了知诸法实相(无常、苦、无我)的智慧。它能克服愚痴(无明)。慧根是所有善法中最殊胜的,是断除烦恼、证悟解脱的最终工具。

这五根在修行过程中需要平衡发展。信与慧需要平衡,过度偏信而无慧,容易流于迷信;过度偏慧而无信,则可能变得怀疑和傲慢。精进与定也需要平衡,过度精进而定力不足,心会掉举不安;过度修定而精进不足,心则容易昏沉懈怠。而念根则在其中起到协调和监督的作用,需要时时保持强大。

六、三种无漏根(出世间智慧)

最后三种根是纯粹出世间的智慧,只在证悟圣道的道心和果心中出现。

- 未知当知根 (Anaññātaññassāmītindriya):这是在证得须陀洹道(初果之道)的那一刹那生起的智慧。因为这是圣者第一次亲证前所未知的涅槃实相,所以称为“我将了知我前所未知者”之根。

- 已知根 (Aññindriya):这是在证得须陀洹果,乃至阿罗汉道之间的六种圣心(初果、一来道、一来果、不来道、不来果、阿罗汉道)中生起的智慧。因为已经证见过涅槃,所以这时期的智慧被称为“已经了知”之根。

- 具知根 (Aññātāvindriya):这是在证得阿罗汉果的那一刹那生起的智慧。因为此时已经彻底、圆满地了知了四圣谛,断尽一切烦恼,所以被称为“已经完全了知者”之根。

这三种无漏根,本质上都是慧根(Paññindriya),只是根据其在圣道不同阶段所起的不同作用而安立的不同名称。它们代表了智慧从初见到圆满的整个过程。

根缘的教法,为我们提供了一张关于生命控制系统的完整蓝图。从最基本的生理机能(五净色根、性根、命根),到感受的体验(五受根),再到修行的核心动力(五根/五力),乃至最终证悟的智慧(三种无漏根),这一切都由这些具有支配力量的“根”法所主导。修行,就是有意识地去削弱不善的根(如贪、嗔),培育善的根(如信、进、念、定、慧),最终让出世间的无漏慧根得以生起,从而彻底主宰自己的生命,不再被烦恼所控制。

第十四章 善与不善的禅那

本章探讨禅那缘,它描述了禅定状态下,心如何高度专注于所缘。

17. 禅那缘 (Jhāna-paccaya)

什么是“禅那”?

“禅那”(Jhāna)意为紧密地观察或燃烧。它指的是一种心高度专注、紧盯于单一所缘的状态。在这种状态下,心能“燃烧”掉那些障碍禅定的烦恼,如五盖(贪欲、嗔恚、昏沉睡眠、掉举恶作、疑)。

禅那的达成,依赖于一组被称为禅支(jhānaṅga)的特定心所的共同作用。这些禅支就像黏胶,能将心牢牢地“粘贴”在禅修所缘上。

根据不同的禅定层次,禅支的组合也不同:

- 初禅具足五禅支:寻(vitakka,将心投向所缘)、伺(vicāra,持续审查所缘)、喜(pīti,喜悦)、乐(sukha,快乐)、心一境性(ekaggatā,专注)。

- 二禅具足三禅支:舍弃寻与伺,剩下喜、乐、心一境性。

- 三禅具足二禅支:喜褪去,剩下乐、心一境性。

- 四禅具足二禅支:乐被舍取代,剩下舍(upekkhā,平静、中舍)、心一境性。

禅那缘的作用

禅那缘(Jhāna-paccaya)就是指这些禅支(寻、伺、喜、乐、心一境性、忧、舍)作为一种特殊的助缘,对与它们俱生的心、心所以及心生色法所起的紧密专注的作用。

当这些禅支出现在一个心识刹那中时,它们共同协作,使整个心识过程能够稳固地安住于所缘,而不散乱。

禅那缘不仅存在于善的禅定心中,也存在于其他包含禅支的心中:

- 善心中的禅那缘:在修习奢摩他(止禅)达到色界或无色界禅那时,禅支的作用最为明显和强大。此时,禅那缘使禅修者的心完全沉浸在禅悦中,体验到极大的平静与安乐。在修习毗婆舍那(观禅)时,虽然未入安止定,但观智心中也同样有寻、伺、心一境性等禅支在运作,帮助心持续观照名色法的实相。

-

不善心中的禅那缘:在某些不善心中,也存在禅支。

- 寻、伺、喜、心一境性可以出现在贪根心中,例如当一个人兴高采烈地计划着如何获得某样喜爱的东西时,他的心也是相当“专注”的,但这是一种不善的专注。

- 寻、伺、忧、心一境性可以出现在嗔根心中,例如当一个人对某人怀恨在心,反复思量如何报复时,他的心也被忧愁和嗔恨所占据,这也是一种不善的专注。

- 寻、伺、心一境性也存在于痴根心(与掉举或疑相应的心)中。

- 果报心与唯作心中的禅那缘:在某些果报心和唯作心中,也存在禅支,但它们的力量相对较弱。

禅那缘的教法告诉我们,“专注”本身是一种中性的能力。我们可以将它用于善法,通过修习禅定来净化内心;也可以将它用于不善法,深陷于贪欲和嗔恨之中。修行就是要学习如何正确地引导和运用心的这种专注能力,将其导向有益于解脱的方向。通过培育善的禅那,我们不仅能体验到世间的安乐,更能为开发观智、断除烦恼奠定坚实的基础。

第十五章 引导解脱的道路(一)

本章开始探讨道缘,它解释了不同的心理路径如何引导我们趣向不同的生命归宿,包括善趣、恶趣乃至最终的解脱——涅槃。

18. 道缘 (Magga-paccaya) 之(一)

什么是“道”?

“道”(Magga)在巴利语中意为“道路”。一条道路可以通往一个城市,也可以通往一个村庄。同样,在心理层面,某些特定的心所组合构成了不同的“道路”,它们能引导众生趣向不同的生命终点。

道缘(Magga-paccaya)就是指这些被称为道支(maggaṅga)的心所,作为助缘,引导与它们俱生的名法和色法,趣向善趣、恶趣或出世间的涅槃。

十二道支

构成“道”的心所共有十二种,可以分为三组:

一、八正道支(导向善趣与涅槃)

这八种道支构成了善道,特别是导向解脱的八正道。它们是:

- 正见 (Sammā-diṭṭhi):即慧根。如实了知业果、四圣谛等。它是道的引领者,如同向导。

- 正思惟 (Sammā-saṅkappa):即寻心所。指引向出离、无嗔、无害的思惟。

- 正语 (Sammā-vācā):离四种恶语(妄语、两舌、恶口、绮语)的正语心所。

- 正业 (Sammā-kammanta):离三种身恶行(杀生、偷盗、邪淫)的正业心所。

- 正命 (Sammā-ājīva):远离邪恶谋生方式的正命心所。

- 正精进 (Sammā-vāyāma):即精进心所。为断恶修善所做的努力。

- 正念 (Sammā-sati):即念心所。对当下身心现象保持觉知。

- 正定 (Sammā-samādhi):即心一境性心所。将心专注于单一所缘。

这八种道支共同作用于一个善心中时,就构成了导向善趣或涅槃的强大力量。

二、四邪道支(导向恶趣)

这四种道支构成了不善道,它们与八正道中的某些道支在本质上是相同的,但由于与不善根相应,其作用是导向痛苦和恶趣。

- 邪见 (Micchā-diṭṭhi):即见心所。错误的见解,如拨无因果、断见、常见等。

- 邪思惟 (Micchā-saṅkappa):即寻心所。与贪欲、嗔恚、残忍相应的思惟。

- 邪精进 (Micchā-vāyāma):即精进心所。为造作恶业所付出的努力。

- 邪定 (Micchā-samādhi):即心一境性心所。为了不善目的而达成的专注,如小偷在行窃时的专注。

(注:邪语、邪业、邪命虽然存在,但它们通常不被单独列为“道支”,因为它们的作用力不如邪见、邪思惟等来得根本和强大。)

道缘的作用

道缘的作用就是“引导”。

- 当八正道支在一个善心中生起时,它们就如同一条通往善趣或涅槃的高速公路,引导着这个善心及其所产生的善业力量,朝向一个美好的未来。在毗婆舍那禅修中,当八正道支在观智心中圆满具足时,它们就引导修行者亲证涅槃。

- 当四邪道支在一个不善心中生起时,它们则如同一条通往悬崖的道路,引导着这个不善心及其所造的恶业,将造作者推向恶趣的深渊。

道支与根、禅支的关系

值得注意的是,有些心所在不同的缘中扮演着不同的角色:

- 慧(无痴):既是根缘(无痴根),也是道缘(正见)。

- 精进:既是增上缘(勤增上),也是道缘(正精进)。

- 寻:既是禅那缘(寻禅支),也是道缘(正思惟/邪思惟)。

- 心一境性:既是禅那缘,也是根缘(定根),还是道缘(正定/邪定)。

这说明同一个心理功能,可以从不同的角度来观察其作用。作为根,它起稳固作用;作为禅支,它起紧密专注作用;作为道支,它起引导作用。

理解道缘,使我们清晰地看到,我们的每一个心念,都在为自己铺设一条未来的道路。选择走上八正道,就是选择了通往安乐与解脱的道路;而放纵自己走上邪道,则无异于走向痛苦的轮回。修行的本质,就是不断地做出正确的选择,坚定地走在八正道的路途上。

第十六章 引导解脱的道路(二)

本章继续深入探讨道缘,重点解释世间八正道与出世间八正道的区别,以及它们如何引导众生超越轮回。

18. 道缘 (Magga-paccaya) 之(二)

世间八正道与出世间八正道

八正道可以分为两种层次:

-

世间八正道 (Lokiya-aṭṭhaṅgika-magga):这是指在世间善心中生起的八正道支。它的作用是引导众生投生到善趣(人界或天界),并累积证悟的波罗蜜。

- 例如,一个凡夫在行布施、持守五戒、听闻佛法或修习禅定时,如果他的心具足正见(相信业果等)、正思惟等道支,那么这些善行就构成了世间八正道。这些善业的果报,是在未来获得人天的福报,如长寿、健康、财富和智慧。

- 在修习毗婆舍那的过程中,当禅修者观照名色法的无常、苦、无我时,其观智心中生起的八正道支,也属于世间八正道。但这种与观智相应的八正道,其力量非常强大,是证悟出世间圣道的前行助缘。

-

出世间八正道 (Lokuttara-aṭṭhaṅgika-magga):这是指在四种出世间道心(须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道)中生起的八正道支。它的作用是直接断除烦恼,并以涅槃为所缘,从而引导众生超越三界轮回。

- 当一个禅修者的观智成熟到极点,在某个刹那,他的心会第一次转向,以涅槃为所缘。就在这一个道心刹那,圆满的八正道支同时生起,它们以雷霆万钧之力,断除相应层次的烦恼(如身见、疑、戒禁取等)。

- 这个过程会经历四次,每一次道心的生起,都会断除更微细的烦恼,直到阿罗汉道心生起,彻底断尽一切烦恼,完成解脱之道。

道缘如何引导至涅槃?

可以将修行比作一段旅程,涅槃是最终的目的地。

- 世间八正道就像是通往目的地的道路本身。我们通过持戒、修定、闻思佛法,就是在铺设和行走在这条路上。路途中的每一步善行,都在积累资粮,让我们离目的地更近。

- 出世间八正道则像是到达目的地那一刻所乘坐的交通工具(如火箭)。当一切准备就绪(观智成熟),这个交通工具(道心)便一刹那间将我们送达目的地(亲证涅槃)。

因此,道缘的作用在不同层次上体现为:

- 不善道支:引导至恶趣(地狱、饿鬼、畜生)。

- 世间善道支:引导至善趣(人、天)。

- 出世间道支:引导至涅槃。

一个心识刹那中的道支

在一个心识刹那中,不可能同时出现善道支和不善道支。

- 在一个不善心中,最多可以出现五种邪道支:邪见、邪思惟、邪精进、邪念(错误的忆念)和邪定。

- 在一个世间善心中,根据心的种类,可以出现五到八种正道支。

- 在出世间道心和果心中,八正道支必然圆满具足,共同运作。

道缘的教法为我们的修行指明了清晰的方向和路径。它不仅仅是一个理论框架,更是实践的指南。通过不断地在身、语、意行为中培育八正道,我们就是在为自己铺设一条从烦恼走向清凉,从束缚走向解脱的光明大道。

第十七章 聚合与分离

本章将介绍最后六种缘,它们从“存在与否”以及“相应与否”的角度,总结和补充了前面十八种缘,构成了二十四缘的完整体系。

19. 相应缘 (Sampayutta-paccaya)

名法之间的紧密结合

“相应”(Sampayutta)意为“紧密结合”。相应缘描述的是名法(心与心所)之间一种不可分割的结合关系。

要构成相应关系,诸名法必须满足四个条件:

- 同时生起 (Ekuppāda):在同一个心识刹那生起。

- 同时灭去 (Ekanirodha):在同一个心识刹那灭去。

- 依止同一依处 (Ekavatthuka):依止于同一个根门(如眼根、意根等)。

- 认知同一所缘 (Ekārammaṇa):认知同一个境界。

满足这四个条件的心与心所,就互为相应缘。它们如同将不同颜料混合在一起,无法再分彼此。在一个相应的心识刹那中,心是认知的主导者,而各个心所则各自执行其特定的功能——受心所负责感受,想心所负责识别,思心所负责意欲等等——它们共同协作,完成对所缘的完整认知过程。

相应缘与俱生缘和相互缘的关系非常密切:

- 凡是相应缘,必然是俱生缘、相互缘和依止缘。

- 但反之不必然。例如,心与心生色法是俱生缘,但不是相应缘,因为色法没有认知功能。

相应缘只存在于名法与名法之间,它深刻地揭示了心识活动的整体性与协作性。

20. 不相应缘 (Vippayutta-paccaya)

名法与色法之间的支持关系

“不相应”(Vippayutta)意为“不结合”。不相应缘描述的是那些虽然相互支持,但其性质根本不同、无法“相应” 的法之间的关系。这种关系特指名法与色法之间的助缘关系。

名法(心与心所)的特性是“认知所缘”,而色法(物质)没有认知能力,因此二者永远不可能“相应”。然而,它们之间却存在着深刻的相互支持关系。

不相应缘主要分为两种情况:

-

俱生的不相应缘:

- 心对色:在心生色法生起的刹那,能生的心与心所(名法)是心生色法(色法)的俱生不相应缘。它们同时生起,但性质不同,前者支持后者。

- 色对心:在结生的刹那,作为依止的心所依处(色法)是结生心与心所(名法)的俱生不相应缘。

-

非俱生的不相应缘:

- 前生的色法对后生的心法:在心识过程中,六根(依处)和五所缘(境界),这些先生起的色法,是后生起的心与心所的前生不相应缘。

- 后生的心法对前生的色法:后生起的心与心所(名法),支持着先生起的色身(色法),是色身的后生不相应缘。

简而言之,不相应缘囊括了所有名法与色法之间的相互支持关系,无论是同时的还是异时的。它与相应缘一起,从“是否结合”的角度,完整地描绘了名色世界运作的两种基本模式。

21. 有缘 (Atthi-paccaya)

因“存在”而成为助缘

“有”(Atthi)意为“存在”。有缘指的是,缘法(作为原因的法)在存在的当下,对缘生法(作为结果的法)所起的支持作用。它的范围非常广泛,几乎涵盖了所有需要缘法“在场”才能起作用的缘。

可以这样理解:如果一个缘的作用方式是“因为A在,所以B在”,那么它就属于有缘。

有缘涵盖了以下多种缘:

- 俱生缘

- 相互缘

- 依止缘(包括俱生依止和前生依止)

- 前生缘

- 后生缘

- 食缘

- 根缘

例如,在俱生缘中,心与心所同时存在,互为支持,这当然是一种“有缘”。在前生缘中,眼根和色所缘必须存在于眼识生起之前,眼识才能生起,这也是一种“有缘”。

有缘是一个概括性的缘,它从“存在”这个最基本的层面上,统一了多种不同缘的作用方式。它强调了任何现象的生起,都离不开其他现象作为其存在的当下支持条件。

22. 无有缘 (Natthi-paccaya)

因“灭去”而成为助缘

“无有”(Natthi)意为“不存在”或“灭去”。无有缘与有缘恰恰相反,它指的是缘法必须灭去、消失,才能为缘生法的生起提供条件的助缘关系。

它的作用方式是:“因为A不在了,所以B才能出现”。

这种缘只适用于心识刹那之间的相续,其作用范围与无间缘和等无间缘完全相同。

在一个心识过程中,前一个心识刹那必须完全灭去,为后一个心识刹那让出位置,后者才能够生起。前者的“无有”或“灭去”,成为了后者生起的必要条件。

因此,无有缘、无间缘和等无间缘,是从不同角度描述同一个心理现象:

- 无间缘:强调时间上无间隙。

- 等无间缘:强调秩序井然的让位。

- 无有缘:强调前者必须不存在。

它们共同揭示了心识流的动态生灭本质。

23. 离去缘 (Vigata-paccaya)

因“离去”而成为助缘

“离去”(Vigata)意为“已离去”。离去缘在意义和作用上与无有缘完全相同。它同样指的是前一个心识刹那的灭去,为后一个心识刹那的生起提供了助缘。

“无有”和“离去”只是同义词,用以从不同词语的角度来阐明同一个道理,即心识刹那的生灭相续。

24. 不离去缘 (Avigata-paccaya)

因“不离去”而成为助缘

“不离去”(Avigata)意为“未离去”,也就是“存在”。不离去缘在意义和作用上与有缘完全相同。它同样指的是缘法在存在的当下,对缘生法所起的支持作用。

“有”和“不离去”也是同义词,都强调了缘法必须“在场”的重要性。

总结

最后的这六种缘,可以看作是对前面十八种缘的一个高度概括和补充:

- 相应缘与不相应缘,从结构上(名法与名法/名法与色法)对诸法关系进行了划分。

- 有缘/不离去缘与无有缘/离去缘,从时间状态上(存在时起作用/灭去后起作用)对诸法关系进行了划分。

至此,二十四缘完整地、无遗漏地描绘了宇宙万法间所有可能的关系模式,构成了一幅精妙绝伦的缘起法则全图。通过理解这二十四缘,我们能够洞察到,没有任何事物是孤立或恒常的,一切都在一个复杂而动态的因缘网络中生灭变化。这正是导向“无我”智慧的钥匙。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请下载完整书籍: |