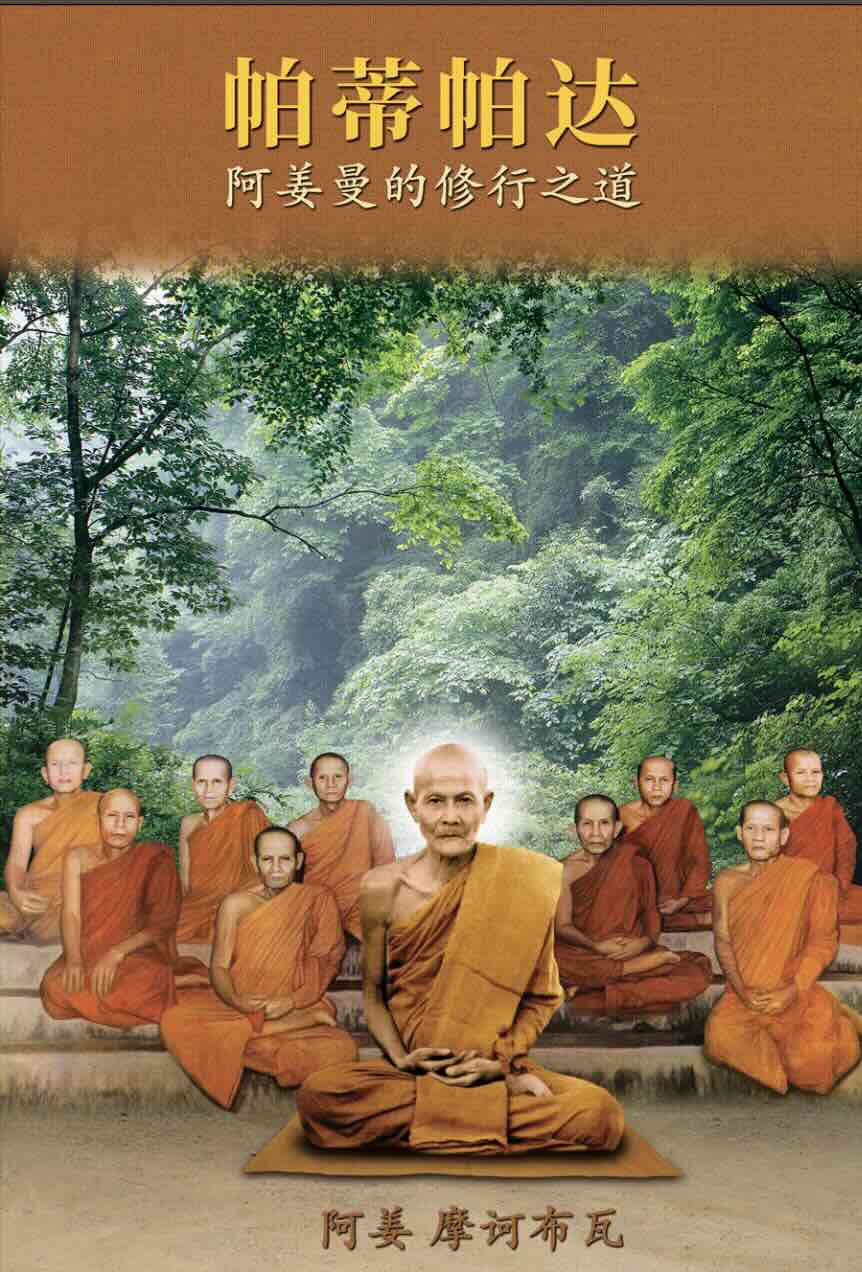

帕蒂帕达:阿姜曼的修行之道

阿姜摩诃布瓦尊者, 高僧大德, 南传上座部佛法, 精选 ·Index

Paṭipadā: The Practice of the Dhamma - Venerable Ācariya Mahā Boowa Ñāṇasampanno

帕蒂帕达:阿姜曼的修行之道 - 阿姜摩诃布瓦尊者 - 摘要

正法必然是在濒临死亡之处找到,如果未曾与死亡正面对峙,就不可能见法。这是一条踏在荆棘之上、与猛虎为伴的修行路,直指内心最深处的无明,最终证得永恒的寂静与自由。

第一章 业处

「Kammaṭṭhāna」(业处)是佛教禅修中的核心术语,意为「心工作的地方」。这项「工作」并非世俗事务,而是指断除生死轮回(bhava)的根源,即根除内心的染污(kilesas)、贪爱(taṇhā)与无明(avijjā),最终目标是彻底解脱生、老、病、死之苦。

业处的修行根基于每个人的身体,例如佛陀教导出家众首先观照身体的五个部分:「头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤」。透过反复、持续地观照这些身体部位,修行者的心会逐渐从散乱转向专注与宁静。

佛教中有四十种业处,以适应不同根性的人。修行者应选择一个适合自己的对象,持续专注,不应心猿意马、频繁更换。当心安住于一个所缘时,它会逐渐进入不同层次的定(Samādhi),体验到前所未有的宁静与喜乐。在这种定境中,心摆脱了外在的干扰,只剩下纯粹的「觉知」与「光明」。

业处是孕育所有圣者的温床。无论是过去的佛陀还是阿罗汉弟子,无一不是通过修持某一种或多种业处而证得解脱。因此,业处是通往涅盘的桥梁,是净化内心的关键工具。若不实践这些方法,便无法断除烦恼与痛苦的根源。

阿姜曼尊者极其重视业处的修持,尤其是十三种头陀行(Dhutanga)与十四种仪法犍度(khandha-vatta)。他教导弟子们要远离尘嚣,深入山林、洞穴、悬崖等僻静之处修行。他认为,这些充满挑战的环境,如猛兽出没的森林或荒无人烟的山丘,是激发精进力、战胜内心恐惧的最佳道场。在这些地方,心更容易专注,也更容易体验到超越感官的微妙境界。

阿姜曼告诫弟子:「修行人必须训练内心,使其坚固如钢,足以承受来自内在烦恼的风暴。」他强调,内心的敌人——无明与贪爱——远比世间任何敌人更为狡猾。若心软弱,便会被烦恼击败,沉沦于苦海。

因此,修行者应将生命全然托付于「法」,将佛陀的教导视为唯一的依归。无论是托钵乞食、进食、经行还是禅坐,每一个动作都应保持正念分明。例如,在进食时,应如理思惟食物的本质,观察内心对味道的贪着,以此来对治烦惱。

对于精进的头陀比丘而言,节食或断食是削弱身体欲望、使心变得轻安澄澈的有效方法。当身体的需求减弱时,心更容易入定,智慧也更为敏锐。

阿姜曼鼓励弟子们勇敢面对恐惧,例如将老虎的吼声视为修行的助缘。当恐惧生起时,心会自然地寻求庇护,此时若能将心安住于「佛陀(Buddho)」的念诵上,心便能迅速入定,恐惧随之消失,取而代之的是无畏的勇气与深刻的法喜。

总之,业处的修行是一场与内心烦恼的「生死搏斗」。它要求修行者以坚定的决心,在最严峻的环境中磨练自心,透过正念与智慧,看清身心的实相,最终斩断轮回的枷锁,证得永恒的寂静与自由。

第二章「心」的锻炼

心的锻炼,是与盘踞内心的无明(avijjā)进行的一场生死搏”斗。无明如同狡猾的统治者,长期奴役我们的心,满足我们无穷的欲望,使我们深陷轮回的泥淖。因此,要调伏这颗桀骜不驯的心,必须采取各种善巧的方法,其难度远超世间任何工作。

头陀比丘选择深入山林旷野,正是为了与心的本能欲望背道而驰。他们甘愿承受身体的艰苦与环境的凶险,将之视为磨练心志的熔炉。在这样的环境中,无论是吃饭、睡觉,还是行住坐卧,一切都成为修行的一部分。例如,在进食时,他们会以正念观察,只摄取维持身体所需的最少量,以此来对治贪食的欲望。

以恐惧为师是头陀行者一种独特而有效的训练方法。当恐惧——例如对老虎或死亡的恐惧——生起时,心会本能地寻求庇护。此时,若能将心安住于「Buddho」(佛陀)的念诵,或以智慧观照恐惧的本质,心便能迅速收摄入定。

观照恐惧的过程如下: 1. 分析对象:当恐惧老虎时,修行者会仔细分析老虎的身体部位——牙齿、爪子、皮毛——并与自己的身体比较,认识到两者皆由四大元素构成,本质并无不同。 2. 提升心境:他会提醒自己,身为寻求觉悟的比丘,心怀正法,其价值远超畜生。因恐惧而退缩,是对佛法与自身身份的羞辱。 3. 直面死亡:他下定决心,愿为法舍身,将生命托付于三宝,以此战胜对死亡的执着。

当心通过这样的观照而趋于平静时,原先的恐惧会烟消云散,取而代之的是前所未有的宁静、喜乐与无畏的勇气。这种经由克服强烈恐惧而获得的定境,往往比平时修得的定境更为深刻和稳固,有时甚至能让身体的感受完全消失,只剩下纯粹的觉知。

正因如此,许多头陀比丘乐于前往那些令人畏惧的地方,因为他们知道,恐惧是激发精进力、淬炼定慧的最强助缘。

然而,这种修行方法并非适合所有人。对于心力脆弱、正念不坚固的人来说,强行面对恐惧可能会导致精神崩溃。因此,选择何种修行方法,必须审慎评估自身的根器与性格。

最终,无论是通过节食、不倒单,还是直面恐惧,所有严格的修行方法,其根本目的都是为了削弱无明的力量,让心回归其清净、安详的本然状态。这些看似极端的锻炼,正是为了压制内心强大的烦恼势力,引领修行者一步步走向解脱,抵达永恒安乐的彼岸。

第三章 白衣居士

这个故事发生于湄公河畔,一位阿姜与一名持守八关斋戒的白衣居士一同在悬崖下修行。

某日下午,阿姜身体不适,请居士帮忙煮些草药。然而,居士生火屡次不成,心生烦躁,一怒之下竟对着火堆小便,然后愤然离去,将阿姜的需求抛诸脑后。

当晚,居士在禅坐中反省自己的恶行时,一只巨大的老虎突然出现在他身后,发出震耳欲聋的咆哮。老虎趴伏在地,双眼紧盯着他,尾巴猛烈地拍打地面,彷佛随时准备扑上来。居士吓得魂飞魄散,血液几乎凝固。

在生死关头,他唯一的念头就是忆念三宝,恳求佛、法、僧护佑,并忏悔自己下午的过失。他开始不断默念「Buddho」,内心充满对死亡的恐惧。

奇妙的是,每当他专注持念「Buddho」,心念与佛号合一时,那只老虎便会稍稍退后;而一旦他心生懈怠,佛号中断,老虎又会逼近。就这样,一场持续整晚的拉锯战展开了。从晚上九点到黎明,居士在极度的恐惧与专注的念诵之间反复挣扎,直到天亮,老虎才缓缓离去。

劫后余生的居士立刻跑到阿姜处,语无伦次地忏悔。阿姜听后,非但没有立即原谅他,反而严厉地训斥道:「种什么因,得什么果。 你喜爱恶行,老虎便来教导你。牠比我更适合当你的老师!」阿姜甚至作势要呼唤老虎回来,吓得居士嚎啕大哭,一再保证绝不再犯。

看到居士已真心悔悟,阿姜才原谅了他,并开示道:「是你的恶业把老虎引来。若非真心忏悔,今晚牠便会取你性命。」

虽然居士仍心有余悸,不敢独自返回住处,但在阿姜的坚持下,他最终还是回去了。从此以后,直到他们离开,那只老虎再也没有出现过。而那位居士,经过这次死亡的教训,也彻底被调伏,再也不敢有丝毫的桀骜不驯。

这个故事深刻地揭示了业力果报的真实不虚,以及在危急时刻,正念与对三宝的信心所能产生的不可思议的力量。

第四章 更多的训练

除了以猛虎为师,头陀比丘们还会运用其他极端环境来锻炼内心,其核心原则皆是利用对死亡的本能恐惧,来强迫心意专注,从而迅速证入禅定。

一、悬崖边的禅修

有些比丘会选择在深不见底的悬崖边缘静坐。在这种生死一线的境地,心不敢有丝毫懈怠。只要一念走神,便可能坠入深渊,粉身碎骨。这种对死亡的直接警觉,会自然而然地唤起持续不断的正念。心被牢牢地守护着,无法像平时那样攀缘外境、制造痛苦。不久之后,这颗被高度警醒的心便会安定下来,进入深沉的定境。

二、洞窟外的挑战

另一些比丘则会在有猛虎出没的洞窟中修行。有时,即使听到虎啸,心也未必能完全收摄。于是,他们会采取更激烈的方法:当察觉老虎靠近时,便毅然走出洞窟,在空旷处端坐。这种将自己完全暴露在危险之下的行为,会激发出最强烈的求生本能与对法的信心。心在恐惧的催化下,会迅速寻找庇护,从而舍弃一切外缘,回归内在的宁静,最终证入禅定。

修行的核心目的

这些看似自我折磨的修行方式,其目的绝非寻求毁灭,而是为了解脱。修行者深信,对「法」的信念远比对生命的执着更为重要。他们愿意用生命去验证佛法的真实不虚。每一次在危难中存活下来,都让他们对法的信心更加坚定,对内在的力量与智慧更有把握。

这些方法虽然极端,却揭示了一个深刻的道理:真正的修行,是在最严峻的考验中,超越对生死的执着,从而发现内心本自具足的、不可动摇的平静与自由。正如三界之尊的佛陀,也曾经历六年苦行,甚至发下「若不证悟,誓不离座」的决死誓言,才最终在菩提树下证得无上正觉。这些头陀比丘的行持,正是追随佛陀不畏艰险、为法忘躯的伟大精神。

第五章 修行比丘的事迹

本书所记载的头陀比丘事迹,皆源自阿姜们的真实口述,绝非臆测或虚构。这些故事展示了修行者如何根据自身特质,选择不同的方法锻炼自心,并最终获得相应的成果。

修行者分为两种:一种人珍视生命胜过一切,即使尝试这些方法,也因对死亡的贪爱而无法深入法的精髓。另一种人则追求真理的决心远超对生命的执着,他们愿意冒险,甚至牺牲生命,去亲证佛法的真实。正是后者,才能在生死关头突破极限,体验到法的甚深境界。

阿姜曼与老虎的初次相遇

一则关于阿姜曼的著名事迹,生动地展现了这种「为法忘躯」的精神。

某夜,阿姜曼在山中洞窟前经行禅修。突然,一阵骇人的虎啸在近处响起。恐惧瞬间攫住了他的心,他浑身颤抖,冷汗直流,僧衣尽湿。逃跑的念头一闪而过,但他立刻以正念将自己拉了回来。

他开始严厉地自我诘问: 「我出家是为了证悟道果,为何闻虎啸便如凡夫般贪生怕死?此身不过是四大假合,若老虎需要我的血肉,我当欢喜布施。佛陀时代的圣弟子面对猛兽亦无所畏惧,我岂能如此懦弱,玷污佛法与师长的名声?」

他进一步观照自心: 「我之所以如此恐惧,正是因为我执与对生命的贪爱。老虎是畜生,而我是受具足戒的比丘,心中有法,为何要怕牠?我若因此退缩,岂不令天神耻笑?」

接着,他运用智慧进行分析: 「世尊教导:一切众生,无论人、虎,皆不免生老病死。这只老虎与我同样身处轮回之苦,有何可惧?我出家本为舍离一切,如今正是布施此身予虎之时,何必悭吝不舍?」

经过近一个小时激烈的心灵斗争,阿姜曼终于下定决心,彻底放下对生命的执着。就在那一刹那,恐惧烟消云散,一股强大的慈悲心油然而生。他感觉那只老虎不再是敌人,而是亲密的友伴,甚至想上前去抚摸牠。

他提起灯笼,怀着慈爱之心走向虎啸之处,但老虎已无踪影。此时,他心中响起一个声音,提醒他:「正觉与妄想皆在你心中,不在老虎身上。方才令你恐惧的是你的妄想,而此刻让你生起慈悲的,是你亲证的法。你又何需外求?」

阿姜曼恍然大悟。这次经历让他深刻体悟到,心是如何从极度的恐惧,经由智慧的锻炼,转变为无畏的慈悲。自此之后,每当禅修难以静心时,他便会忆念那只老虎,以此激励自己,让心迅速回归平静与慈悲。

第六章 古老的传统修行(头陀行)

头陀行(Dhutanga)是头陀比丘修行生活中的命脉,共有十三支,旨在对治各种根深蒂固的烦恼。阿姜曼极其重视这些苦行,并以此作为教导弟子的核心。

一、树下住(Rukkhamūla)

这是头陀行的第一支,也是最具代表性的一种。佛陀在菩提树下成道,在双树林下涅盘,都彰显了「树下住」的殊胜意义。

与住在有遮蔽的茅屋相比,在毫无防护的树下修行,更能激发修行者的警觉心与正念。在荒野森林中,尤其是有猛兽出没的地方,住在树下意味着必须时刻保持警醒,无法像在小屋中那样安逸放纵。对危险的恐惧会转化为一股强大的动力,迫使修行者将心安住于禅修的所缘,从而加速定慧的增长。

阿姜曼常赞叹此法门,称之为检验修行者功夫与勇气的试金石。他说: 「如果你想知道自己是否是真正的修行人,就去猛虎出没的森林里,在一棵大树下安住。在那里,你内心的恐惧与因精进而生的勇气将会真实地呈现。世尊及其圣弟子们都将此法门作为修行生活的一部分,因为它是一个能唤醒正念与正智,使其成熟强大的地方。」

住在树下,意味着修行者已做好面对死亡的准备。他舍弃一切外在的依赖与舒适,将生命全然托付于法。这种彻底的出离心,能迅速削弱烦恼的力量,使身心变得轻安,更容易与法相应。

二、托钵乞食(Piṇḍapāta)

这是比丘最基本的行持之一,具有多重功德:

- 增长精进:每日步行入村,本身就是一种经行。

- 增长智慧:途中见闻世间百态,可作为观照的素材。

- 调伏懒惰:破除好逸恶劳的习性。

- 调伏我慢:放下身份地位的骄慢心,体验如乞丐般的生活。

头陀比丘对托钵所得的食物不生好恶,只取所需,以维持色身继续修行。

三、一座食(Ekāsanika)与一钵食(Pattapiṇḍika)

每日只在午前一食,并且将所有食物(无论咸甜)都混合在同一个钵中食用。这种修行方式能有效地对治对食物味道的贪着,培养少欲知足的心。在进食前,比丘会如理思惟,观照食物的本质,以此作为一种内观的修习,从而洞察隐藏在生理饥饿背后的贪爱(taṇhā)。

四、粪扫衣(Paṁsukūla)

指穿着由坟场或垃圾堆中捡拾的废弃布料缝制而成的袈裟。这种修行能削弱对美貌与外在形象的执着。修行者以此提醒自己,舍弃世俗的价值评判,追求内心的清净与纯粹,将自己视作一块无用的「粪扫布」,从而放下我慢,增长功德。

阿姜曼及其弟子们将这些头陀行视为修行的核心,因为它们是直接对治烦恼、净化内心的最有力工具。尤其是在偏远的森林、山丘、洞穴等环境中,这些苦行更能帮助修行者体验到超越凡俗的境界,甚至与天神、龙族等非人众生结下法缘。

第七章 阿姜措传奇/第一节/诸神来听阿姜措说法开示

阿姜措是阿姜曼的一位资深弟子,他天性喜爱在山林中独自行脚,其修行经历充满了许多与非人众生(如天神、龙族、鬼魂等)互动的传奇事迹。

天神的请求

当阿姜措在深山中独居静修时,来自不同天界的天神几乎每晚都会前来拜访,聆听他说法。这些天神向他解释,祂们和人类一样,深信业力因果、功德与罪业。然而,由于身处不同维次空间,祂们很难与人类直接沟通,唯有像阿姜措这样内心清净、戒行圆满的比丘,才能成为祂们闻法的桥梁。

天神们说:「大多数人类身体粗重,内心充满攻击性,令我们感到不安。只有那些心中有『戒法』、品德高尚的人,才能让我们感到亲近与安稳。」祂们恳求阿姜措能长期驻留,以慈悲心教化祂们,帮助祂们增长功德与智慧,为未来的解脱道积累资粮。

与天神说法的体验

阿姜措发现,与天神互动比与人类相处更为宁静。向天神说法时,他无需开口,只需运用心念。整个过程彷佛身体不存在,只有「觉知」与「法」在交流,丝毫不会感到疲倦。说法结束后,天神们会齐声赞叹「善哉!(Sādhu)」,声音响彻三界。

天神的语言与阿姜曼的智慧

天神们有时会用「意念的语言」提问,有时则会使用佛陀时代的巴利语。阿姜措都能理解,并发现这些巴利语有时会自动从他心中浮现。

他曾将这些问题记录下来请教阿姜曼。阿姜曼解释道,这种从禅定心中自然生起的语言,其意义是个人性的,只适用于当下的沟通者,无法用世间的语言文字完全对等翻译。他鼓励阿姜措相信自己内心的理解,因为那是比任何翻译都更有价值的亲身体证。

天神的仪态

阿姜措描述,前来闻法的天神,无论来自哪个天界,衣着都朴素庄严,从不佩戴华丽的饰品。祂们的言行举止优雅得体,充满了对法的恭敬,为人类树立了极佳的典范。

阿姜措的经历揭示了一个超越凡俗感官的世界,在这个世界里,德行的力量是共通的语言。他与天神之间的互动,不仅是他个人修证的体现,也证明了佛法的教化能利益一切有情,无论其身处何种境界。

第七章 阿姜措传奇/第二节/阿罗汉来开示佛法

在阿姜措于山中石窟精进修行期间,曾有已证涅盘的阿罗汉在禅定中现身,给予他深刻的教导。

巴库拉阿罗汉的教诲

某夜,一位名为巴库拉(Bhākula)的阿罗汉出现在阿姜措的定境中。他身形高大,容光焕发。他不仅指点了阿姜措遗失物品的位置,更给予了关于修行的重要开示。

巴库拉阿罗汉强调了头陀行(Dhutanga)的至关重要性,他说: 「头陀行的退堕即是佛教的退堕。 所有的圣者都源自于头陀行的修持,因为这些行法是摧毁一切烦恼的直接工具。你必须坚定不移地持守头陀行,让它们融入你的内心。具足头陀行的人,无论内外,都拥有一种不可思议的力量,为天人所敬重。只要世上仍有修行者持守头陀行,『道』、『果』、『涅盘』之路就不会中断。」

这次经历让阿姜措深受震撼,他感觉自己的身体异常轻盈,内心充满了前所未有的法喜与宁静。他对佛法生起了更深的信心。

迦叶阿罗汉的开示

另一晚,迦叶(Kassapa)阿罗汉也现身于他的定境中。迦叶阿罗汉的教导同样围绕着头陀行,并深入阐述了其背后的智慧。

他开示道:「头陀行的目的,是为了提升修行者的正念与正智,使其能洞悉六根、六尘、六识的实相,从而根除贪爱。修行者不应只是机械地遵守戒律,而应以智慧去审视每一项行持的深层意义,如此才能从中获得无量的功德。」

关于「法」是否会随时间消逝的问答

阿姜措借此良机,提出了一个深藏心中的疑问:「佛陀已涅盘两千多年,世间万物皆随无常败坏,那么『道』、『果』、『涅盘』是否也会随之消退?」

迦叶阿罗汉回答道: 「正法是永恒的(Akāliko),它超越时空。 诸佛的涅盘只关乎其色身,与他们所教导的、能引领众生证悟的『法』是两回事。只要有人依循八正道如法修行,无论何时何地,都能证得与佛陀在世时同样的成果。真正的『法』,其本质是清净解脱之心,它不生不灭,不增不减。」

他进一步指出,真正阻碍证悟的,不是时间或外在环境,而是我们内心的烦恼——即「苦」与「苦集」。唯有通过修行「道谛」(戒、定、慧),才能止息痛苦,证得「灭谛」。

阿罗汉的教诲让阿姜措彻底断除了对佛法传承的疑虑,也让他更加坚定了修行的决心。这些传奇的经历,不仅是阿姜措个人修证的写照,也向我们揭示了佛法超越时空的真实性与永恒价值。

第七章 阿姜措传奇/第三节/与毒蛇相遇

阿姜措曾计划前往一个山洞修行,但当地村民警告他,洞中住着一条剧毒的黑蛇,人称「洞主」,性情极为凶猛,已伤过数人,无人敢靠近。

尽管村民极力劝阻,阿姜措依然坚持前往。他深信业力因果,认为若命数已定,即使躲在家中也难逃一死。他坦然说道:「我是一个严守戒律、从不害生的比丘。若真被蛇所害,那便是我过去的恶业成熟,我甘愿承受。」

进入洞窟后,他感到身心异常舒适。第二天傍晚,那条黑蛇果然出现了。牠缓缓爬到阿姜措面前,昂首吐信,摆出攻击的姿态。

面对这生死一线的威胁,阿姜措内心没有丝毫恐惧,反而升起了强大的慈悲心。他开始对蛇说话,声音平静而坚定: 「我来此地,只为修行,绝无害你之意。我视一切众生如己,愿你也能接纳我的友谊与慈悲。杀戮只会让你堕入恶道,承受无尽的痛苦。我们同在生死轮回之中,应互为善友,而非互相伤害。」

说完,阿姜措在内心发愿,散发出强大的慈心力量,希望能转化毒蛇的敌意。

不可思议的事情发生了。那条原本充满攻击性的毒蛇,突然收起了蛇头,顺从地趴在地上,静止了近十分钟。然后,牠缓缓转身,悄然离去。

从那天起,这条蛇每天都会出来与阿姜措相见,但再也没有表现出任何敌意。牠只是静静地爬到原来的地方,停留片刻,然后离开。阿姜措与这条蛇就这样和谐地共处了数月,彼此间再无怀疑与不信任。

这个故事生动地见证了慈心(Mettā)不可思议的力量。当内心真正充满无条件的慈爱时,即使是凶猛的众生也能被感化。它也再次印证了阿姜措的修行境界——一位真正舍离自我、无所畏惧的修行者,能将最危险的境遇转化为修行与慈悲的道场。

第七章 阿姜措传奇/第四节/与各种不同的老虎相遇

阿姜措在山林中的修行,充满了与老虎的奇特相遇,这些经历不仅考验了他的勇气,更深化了他对「法」的体悟。

一、天神化现的老虎

某夜,阿姜措在洞口经行,一只头大如水瓮的巨虎突然出现,对他发出震耳欲聋的咆哮。牠径直冲向阿姜措,却在离他四码远的地方停下,像一只温顺的狗一样坐了下来,静静地注视着他。

阿姜措虽心有不安,但外表镇定。他慢慢走向老虎,对牠说:「这里是比丘修行之处,不是你该来的地方,快离开吧。」话音刚落,老虎纵身一跃,瞬间消失得无影无踪,甚至没有留下任何足迹。

阿姜措对此困惑不解,后来请教阿姜曼。阿姜曼解释道:「那不是真的老虎,而是天神以神通变化出来的。 祂们以此来考验你的心,也是因为敬爱『法』,才会以这种方式与你互动。『法』的力量能影响一切众生,使其生起敬畏之心。」

二、直面恐惧的对峙

另一次,在清晨托钵前,一只大老虎从林中冲出,径直朝他奔来,一路咆哮。阿姜措虽心生恐惧,但立刻提起正念,举起手臂,用棍子指着老虎,大声喝道:「快走开!我是一个有戒德的比丘,不是你的食物。不要在这里吓唬我,否则你死后会堕入地狱!」

他一边说,一边勇敢地朝老虎走去。那只老虎见状,立刻跳开,消失在森林里。这次经历虽然惊险,却让他更加确信,只要内心坚定,以「法」为依归,便能克服一切外在的威胁。

三、山林修行的体悟

阿姜措深有体会地说,生活在城镇等便利之处,心容易变得懒散懈怠,烦恼丛生。而在充满艰险的山林中,心会时刻保持警觉,更容易与「法」相应。森林与山丘,是他拔除内心烦恼的最佳战场。

他将懒散、贪食、贪睡比作三个形影不离的伙伴,唯有进入它们所畏惧的山林,用少食、少欲的方法来对治,才能削弱它们的势力。在山林中,他的精进力自然生起,心也变得宁静祥和,这与在舒适环境中被烦恼掌控的状态截然不同。

阿姜措的经历告诉我们,真正的修行,并非逃避困难,而是勇敢地走向困难。那些看似危险的境遇,往往是淬炼心智、增长定慧的最佳助缘。透过直面内心最深的恐惧,修行者才能发现那份超越生死、不可动摇的内在力量。

第七章 阿姜措传奇/第五节/天神闻法的方式

阿姜措的禅修境界,让他能与不同维度的非人众生进行深刻的互动,这些经历不仅奇特,更蕴含着丰富的法义。

天神与龙王的不同喜好

前来闻法的天神们各有偏好,如同人类有不同的兴趣。有的喜爱听《转法轮经》,有的偏爱《慈经》,大多数则对《四梵住经》最为欢喜。阿姜措会根据祂们的请求,宣说不同的经典。

他与龙王(Nāga)的互动也同样频繁。龙王们神通广大,能随心所欲地变化形态,时而化为白衣居士,时而变为手持武器的猎人或大象,以此向阿姜措展示祂们的能力。

阿姜曼也曾与一群充满敌意的龙王相遇。起初,这些龙王在水源中下毒,意图伤害比丘们。阿姜曼通过神通了知一切,并以法的力量与威德与祂们沟通,指出造作恶业必将自食其果。最终,龙王们被阿姜曼的慈悲与智慧所降伏,不仅清除了水中毒素,更皈依三宝,成为比丘们的护法。

女鬼的骚扰与性欲的本质

阿姜措曾与两位年轻比丘在一处森林中修行,那里埋葬着一位因难产而横死的孕妇。这位女鬼怨念极深,每晚都在禅定或梦中骚扰比丘们,试图满足她强烈的性欲。

阿姜措的心力强大,女鬼无法侵扰他。但另外两位比丘则深受其苦,常在梦中大声呼救。阿姜措解释说,性欲渴爱(rāga-taṇhā)是束缚一切众生的根本烦恼,无论人、鬼、天神,都同样受其影响。这个女鬼因生前情感受创、含恨而死,其执念化为强烈的欲望,使其无法接受任何慈心回向,也无法得到解脱。

天女的供养与禅定之身

在另一次修行中,一位天女在阿姜措禅定中现身。她看到阿姜措因长期断食而身体虚弱,便希望能将「天食」(一种能量精华)涂抹在他的身上,以助他恢复体力。

阿姜措起初因担心触犯戒律而拒绝。但天女解释说,她的身体是天神之身,凡人肉眼不可见,她的行为完全发生在禅定境界中,不会触犯戒律。最终,阿姜措接受了供养。天女将食物涂抹在他的「禅定之身」上,他立刻感到体力恢复,出定后身心轻安,犹如真的服用了天食一般。

对禅相的警惕

这些奇特的经历,虽然是真实的禅修体验,但也极易让初学者陷入自我暗示或幻觉。因此,阿姜曼一再告诫,对于定中所见的任何景象(nimitta),都不可执着或轻易相信。修行者必须在有经验的导师指导下,学习分辨真实与虚妄,否则很容易因增上慢而误入歧途。

阿姜措的传奇经历,为我们揭示了心识世界的深邃与复杂。它告诉我们,修行不仅是内在的转化,也可能开启与其他维次空间的互动。然而,无论境界如何奇特,修行的核心始终是保持正念与智慧,不离中道,不被任何现象所迷惑,最终的目标是彻底断除烦恼,证得究竟的解脱。

第八章 「现代型」的比丘

阿姜曼对于追随他的头陀比丘,一向强调远离尘嚣、独居静修的重要性。他引用佛陀的教诲指出,世俗的建筑工程等事务,会干扰比丘内心的宁静,尤其对于初学者,更应远离这些外缘,专注于内心的修持。

他严厉地告诫弟子们,不要急于成为教导他人的「阿姜」(老师)。在能够教导别人之前,必须先将自己教好,在心中建立起稳固的、能自我守护的「法」。否则,弘法利生的善意,很可能会演变成增长我慢、累积烦恼的因缘。

阿姜曼观察到,有一种「现代型」的比丘,他们偏离了传统的头陀修行之道。这些人热衷于寺院建设、商业活动,甚至将修行当作向世人炫耀自己「能力」与「善根」的工具。他们看似忙碌于「佛行事业」,实则内心焦躁不安,被世俗事务所牵绊,根本没有时间静下来观照自心。

对于这种现象,阿姜曼曾以极为犀利和沉痛的语气开示: 「如果你们想超越我这个老头子的教导,想用现代的方法快速证果,那就尽管去吧!但你们所谓的『善根』,恐怕只是缠缚你们的烦恼而已。你们沉迷于商业与各种工作,心被感官情绪所牵引,无法静坐片刻。这难道是修行比丘应有的状态吗?」

他预见到,这些偏离正道的比丘,离开他之后,会四处宣扬自己是「阿姜曼的弟子」,将他当作营销自己的招牌。这种行为,无异于吸食师长之血的寄生虫,不仅会败坏自己的修行,更会玷污师长的名声,最终导致正法的衰败。

他以近乎愤怒的语气质问在场的弟子: 「你们之中,谁想成为那种厚颜无耻之徒?现在就站出来!我立刻封你一个『修行大师』的头呈,好满足你的虚荣心!我这个老比丘,只想在森林里闭目塞听,你们这些『现代型』的比丘,却要把佛教变成一个充满纷扰的市场!」

阿姜曼的这番开示,虽然言辞激烈,却充满了对正法传承的深切忧虑。他深知,真正的修行,是向内观照,是与烦恼的搏斗,而不是向外追逐名闻利养。那些将修行商品化、将师长当作个人品牌来营销的行为,是修行路上最危险的歧途。

他提醒所有追随者,必须警惕这种「现代型」的修行陷阱,回归佛陀与历代祖师所传承的、以少欲知足、独居静修为核心的朴实修行之道,这才是通往真正解脱的唯一途径。

第九章 鬼道的众生

阿姜措的禅修境界,让他能够洞悉人类肉眼所不见的鬼神世界,这些经历不仅奇特,更蕴含着深刻的法义。

鬼魂的迁徙

有一次,阿姜措在清迈的山洞中修行时,在定中看到一大群来自泰国东北的鬼魂,正携家带眷、骑马牵牛,浩浩荡荡地向清迈的山区迁徙。

鬼魂的首领向阿姜措解释,他们之所以搬家,是因为原来的住处食物匮乏,且其他鬼魂缺乏道德,经常互相抢掠伤害,生活不得安宁。他们听说清迈的非人众生品德高尚,生活安乐,因此决定举家搬迁。

阿姜措好奇地问,鬼魂也需要像人类一样耕种生活吗?鬼魂首领回答道: 「无论生在何处,以何种形态存在,众生都必须承受自己善恶业力的果报。 生活的苦乐,完全取决于各自的业力。鬼魂的世界也和人间一样,有道德(Sīla-Dhamma)和纷争。有德行的地方就有和平,无德行的地方便充满混乱。」

这次经历让阿姜措深刻体会到佛陀所教导的业力法则,是如何普遍地贯穿于一切众生的生命之中。

阿姜曼的禅中教诲

在阿姜曼涅盘后,他依然时常在阿姜措的禅定中现身,给予他重要的教导。阿姜曼反复强调了正念(sati)在修行中的至高重要性。

阿姜曼开示道: 「正念是一切精进的核心。 无论是在行、住、坐、卧之中,还是在禅定与智慧的每一个阶段,正念都必须在场。它如同守护者,保护着定慧的成长。若缺少正念,一切修行都将徒劳无功。」

「智慧若无正念驾驭,便会变成散乱的妄想。唯有在大念住(Mahā-sati)与大智慧(Mahā-paññā)同时现前时,烦恼才能被彻底摧毁。」

「道、果、涅盘,只能在四念处与四圣谛的战场上寻得。 所谓的涅盘,并非遥不可及的境界,它就在放下一切执着之处,就在那颗由大念住与大智慧所守护的、完全清净的心中。」

阿姜曼的教诲,犹如明灯,照亮了阿姜措的修行之路,也让他对法的信心更加坚定不移。

阿姜措的经历,无论是与鬼魂的对话,还是接受阿姜曼的禅中指导,都指向一个核心真理:心,是法的居所,也是烦恼的源头。 真正的修行,就是在这颗心中下功夫,以持续的正念与智慧,净化一切染污,最终亲证那超越时空、不生不灭的究竟实相。

第十章 头陀的修持/第一节/森林大学

对于追求解脱的头陀比丘而言,森林、山丘、洞穴、悬崖峭壁等僻静之处,便是他们修行的最高学府——“森林大学”。在这里,他们学习的课程是十三头陀支与四十种业处,其最终目标是获得从初果到阿罗汉果的“学位”,乃至证得无余涅盘的究竟解脱。

一、森林大学的校园与课程

- 校园:遍布于不受世俗干扰的自然环境中,如森林、树下、坟场、露天旷野,以及洞窟、悬崖等特殊地点。

-

课程:

- 生活纪律:持守十三头陀支,如穿粪扫衣、每日托钵、日中一食、常坐不卧等。

- 心灵训练:修习四十种业处,如安那般那念(出入息念)、不净观等。

这所大学的创办者是佛陀本人,他自己也是在这所大学中证得无上正等正觉。他为弟子们指明了这条道路,使其成为历代圣者培育正念、智慧与解脱善巧的摇篮。

二、森林大学的教育方针

与世俗大学不同,森林大学强调自我教育与实证。学生(修行者)必须在艰苦的环境中,以坚定的决心与烦恼作战。森林中的一切,都成为修行的助缘:

- 危险:对猛虎等野兽的恐惧,能激发强大的正念与精进力。

- 宁静:远离尘嚣的环境,有助于心念的收摄与专注。

- 自然之声:各种动物的啼叫声,成为一曲自然的“森林小夜曲”,能引发修行者内心的悲悯与宁静,而非世俗音乐带来的骚动与欲望。

在这所大学里,修行者不仅学习理论,更重要的是亲身体证。他们通过直面痛苦、恐惧、饥饿与匮乏,深刻体悟到“苦”的实相,并从中找到超越痛苦的方法。每一次的艰苦锻炼,都是一次对心智的磨砺;每一次战胜烦恼,都是一次迈向解脱的进步。

三、毕业的成果

从这所大学“毕业”的修行者,已将内心的烦恼彻底根除。他们成为了世间的“无上福田”,是值得天人供养与礼敬的大师。他们的言行举止自然流露出法的庄严与安详,成为世人学习的典范。

因此,对于真正有志于解脱道的修行人来说,回归“森林大学”,在最质朴、最严峻的环境中淬炼自心,才是通往究竟智慧的唯一正道。

第十章 头陀的修持/第二节/修行的目的与道场

头陀行者的所有修行,无论是深入山林,还是持守各种苦行,其最终且唯一的目标,就是为了洞悉“心”的实相。他们的一切努力,都是为了了解这颗能创造三界、也能超越三界的心。

一、与烦恼赛跑的精进

一个真正发心解脱的比丘,其精进力犹如与时间赛跑。他深知,无明与贪爱的速度远超疾风,稍有懈怠,便会被它们拖入无尽的生死轮回。因此,除了睡眠,他必须在行、住、坐、卧四种威仪中,时刻保持正念与精进,不敢有丝毫松懈。

他看清了烦恼的危害:它们是内心痛苦的根源,是燃烧生命的烈火。与烦恼所带来的长期折磨相比,修行中的一切艰辛与匮乏都显得微不足道。正是这种对轮回之苦的深刻体悟,驱动着他以不屈不挠的意志,在今生今世就斩断烦恼的枷锁。

二、不同阶段的修行焦点

- 定力增长阶段:修行者会努力增强定力,为观慧的修习打下坚实的基础。

- 观慧发展阶段:修行者会迫切地运用智慧,去观照“界”(dhātu)、“蕴”(khandha)、“处”(āyatana)的实相,以及渗透其中的各种烦恼,并逐步将其根除。

三、法谈的喜悦

当这些比丘在修行上取得突破,暂时离开山林与同修相聚时,他们之间的法义讨论(Dhammasākacchā)便成为一种无上的法喜。他们分享各自在定慧修行中的体验与心得,这些发自内心的真实证悟,远比任何书本上的理论都来得深刻与动人。聆听这样的法谈,彷佛回到了佛陀时代,圣弟子们围坐一堂,分享着刚从生死轮回中解脱的喜悦。

四、传承与展望

阿姜曼所开创的森林头陀传统,至今仍在泰国东北部的许多山林中延续。他的弟子们,以及弟子的弟子们,依然坚守着这条朴实而艰苦的修行道路。他们远离城市的繁华与便利,选择在最接近自然、也最接近内心真实的地方,与烦恼进行着一场场无声的战斗。

这些默默无闻的修行者,是佛教真正的脊梁。他们用自己的生命实践着佛陀的教诲,证明了即使在末法时代,只要有人如法修行,解脱的道路就永远不会中断。正如佛陀所言:“只要世上仍有人以相应于正法的方式修行,那么这个世界就一定会有阿罗汉!”

所谓“相应于正法”,就是不偏离以戒、定、慧为核心的八正道。这条道路是永恒不变的,它的有效性不取决于时代、地点或人物,而只取决于修行者自身是否真诚、精进地去实践。

第十章 头陀行的修持/第三节/头陀比丘的艰困

立志证得无苦境界的头陀比丘,甘愿承受外在物质的匮乏与身体的艰辛,并将其视为修行中不可或缺的一部分。

一、自愿的清贫与节制

- 饮食:他们乐于前往难以获得食物的地方。即使托钵所得丰盛,也只取所需,有时甚至只食白饭。他们会根据修行的需要,采取节食或断食,以此来削弱身体的欲望,使内心更为轻安。

- 方法:节食与断食并非盲目进行,而是伴随着对身心的细微观察。他们会交替采用正常进食、少量进食与完全断食,找到一个既能维持身体基本机能,又能让心智保持敏锐的平衡点。这个过程可能持续数年,直到内心达到不再需要依赖这些激烈方法的稳定状态。

二、以苦为师,对治烦恼

头陀比丘深知,盘踞于内心的无明烦恼是真正的敌人。只要烦恼尚存一丝力量,修行就不能有丝毫松懈。节食与断食等苦行,正是为了削弱烦恼的势力,使其无法像脱缰野马般操控内心。

当身体因食物减少而变得轻安时,昏沉与睡意会自然消失,心也更容易专注。在这种状态下:

- 禅定:更容易入定,且定境更为稳固。

- 智慧:观照力变得更为敏锐、善巧。

三、不同根器的修行之道

修行之道有难行道与易行道之分。那些天性需要通过艰苦磨砺才能进步的修行者,属于“难行道”(Dukkhāpaṭipadā)。他们必须“吞下”艰困,违逆自己的习性,才能品尝到法的甘露。在证悟之前,他们所经历的挣扎与痛苦,远非旁人所能想象。

正是这种对未来轮回之苦的深刻恐惧,以及对究竟解脱的无限向往,驱动着他们以战士般的决心,忍受一切艰辛。他们将每一次的痛苦都视为磨砺心智的利器,直到将烦恼彻底粉碎。

四、佛陀的赞叹

佛陀自己也是通过最艰苦的修行才证得无上正觉。可以想见,若佛陀在世,看到这些为法忘躯、勇猛精进的弟子,必定会给予最深的赞叹与鼓励,称赞他们是真正的“如来之子”。

这些比丘的艰苦修行,向我们揭示了一个深刻的道理:通往涅盘的道路,必须从直面“苦”与“苦因”开始。 只有那些敢于在痛苦的烈火中淬炼自心,以顽强的意志与烦恼搏斗的勇者,才能最终抵达那永恒寂静的彼岸。

第十章 头陀的修持/第四节/持续静坐好几个小时

在头陀行的诸多苦修中,长时间静坐,并直面由此产生的剧烈身体苦受(dukkha-vedanā),是一种极其强大且深刻的修行方法。

一、苦受的阶段

当一位比丘连续静坐数小时,身体的痛苦会逐步升级: 1. 初期:身体各部位开始出现酸、麻、胀、痛,如同被火炙烤,骨骼彷佛要被拆散。 2. 中期:痛苦会经历数次生起与消退的循环,每一次都比前一次更强烈。 3. 大苦阶段:在静坐约五、六个小时后,最剧烈的痛苦——“大苦”——会全面爆发。此时,全身彷佛陷入火海,内外同时遭受剧痛,强烈的死亡恐惧会随之而来。

二、以智慧观照苦受

面对这种极致的痛苦,修行者唯一的出路就是运用正念与智慧(sati-paññā)。此时,任何想要逃避或改变姿势的念头,都属于“苦集谛”(苦的原因),只会让痛苦加剧。正确的做法是:

- 区分身、受、心:将注意力集中在最疼痛的部位,用智慧去分析——“是骨头在痛,还是痛就是骨头?”通过观察,会发现骨头与疼痛并非一体。人死后骨头尚在,而痛觉已失,这证明了两者是分离的。

- 区分心与受:同样地,观照“心”与“感受”的关系。感受来了又去,而能觉知的心却恒常存在。因此,心并非感受,感受也并非心。

- 洞悉实相:通过这样反复、细致地观照,修行者会亲身体证到身、受、心三者各自独立、互不相干的实相。

三、超越痛苦,亲见正法

当智慧之光彻底照亮了苦受的本质时,奇迹发生了:

- 痛苦消失:所有剧烈的痛苦会瞬间烟消云散。

- 心入深定:心会自然地进入一种全然统合、不受任何外缘干扰的深定状态。

- 无畏生起:对死亡的恐惧彻底消失,取而代之的是一种面对一切境界都淡定从容的勇气。

通过这种方式“见法”,修行者对四圣谛的真实性产生了不可动摇的信心。他们明白了,苦,是应该被如实了知的;而了知的方法,就是用“道谛”(正念与智慧)去观照。

四、四圣谛的整合运作

四圣谛并非各自独立的理论,而是在修行中同时运作的整体。当修行者以“道谛”去观照“苦谛”与“苦集谛”时,“灭谛”(苦的止息)便会相应地发生。烦恼被一点一滴地削弱,直至最终被彻底根除。

因此,长时间静坐并直面苦受,并非单纯的忍耐,而是一种主动运用智慧去解构痛苦、洞悉实相的深度内观。它是磨砺心智的磨刀石,是通往究竟解脱的勇者之道。

第十一章 贪欲的本质 &断苦与无明

一、贪欲的本质:无形的瘟疫

贪婪(Lobha),是世间一切动荡与痛苦的根源。它如同一场无形的瘟疫,潜藏在每个人的内心深处,无论种族、阶级或信仰。它比核弹更具毁灭性,因为它以一种微妙而诱人的方式运作,将人变成满足其无尽欲望的奴隶。在贪欲的驱使下,人们:

- 永不知足:他们的“胃”是由贪婪构成的,永远无法被填满。财富、权力、名声,无论得到多少,都只会激起更大的渴求。

- 丧失道德:为了满足欲望,人们不惜采取欺诈、掠夺甚至杀戮等邪恶手段,丧失了基本的羞耻心与对业力果报的畏惧。

- 内心不得安宁:即使坐拥金山银山,内心也充满焦虑与不安,因为他们必须时刻守护自己的财富,并为追逐更多而疲于奔命。

贪欲之火,一旦被点燃,便会蔓延至整个世界,使处处充满纷争与痛苦。最有智慧的人,如佛陀与圣弟子们,都深刻地认识到贪欲的危害,因此教导我们要警惕它、抑制它、并最终将其根除。

二、断苦与无明:以智慧对抗苦受

头陀比丘们之所以采取长时间静坐等苦行,其目的正是为了直面并断除由贪欲等烦恼所引发的苦(Dukkha)。

当身体的苦受(dukkha-vedanā)达到极致时,修行者并不仅仅是用意志力去忍耐,而是运用正念与智慧(sati-paññā),将痛苦本身作为观照的对象。他们通过细致的分析,去辨识和区分身体(色)、感受(受)、和能知的心(心)。通过这种观照,他们会亲身体证到:

- 身体只是四大元素的组合,其本身并非痛苦。

- 感受只是一种生灭来去的现象,它不是“我”,也非“我所有”。

- 心是能觉知这一切的觉性,它本身清净,不被感受所染。

当智慧之光穿透了苦受的虚妄本质,痛苦便会瞬间消解。修行者不仅从中获得了对四圣谛不可动摇的信心,更重要的是,他们学会了如何运用智慧来转化痛苦,而不是被痛苦所奴役。

三、解脱之道

这条道路是艰难的,因为它要求修行者以战士般的决心,直面自己内心最深的恐惧与执着。然而,这又是唯一通往真正自由的道路。佛陀与历代圣者,无一不是通过这条道路,才战胜了烦恼,抵达了超越一切苦的涅盘彼岸。

因此,真正的修行,并非逃避现实,而是勇敢地深入现实的本质。无论是外在世界的贪欲之火,还是内在身心的剧烈苦受,都只是修行的道场。只有那些敢于在这座道场中,以智慧为剑、以精进为盾,与烦恼奋战到底的人,才能最终赢得那份永恒的平静与喜乐。

第十二章 阿姜考简传/第一节/简介

阿姜考是阿姜曼传法中期的一位杰出弟子,他性格坚毅果决,修行勇猛精进,其生平事迹为后世修行者树立了光辉的典范。

一、出家的决心

在家时,阿姜考已有妻室,但他深感生死轮回之苦,内心充满了对解脱的渴望。他下定决心,要在此生证得涅盘。出家前,他面对着来自亲友和一些比丘的劝阻,他们告诉他,末法时代已不可能再有人证悟道果,禅修只会让人发疯。

然而,阿姜考的信念坚定不移。他内心清楚地知道,这些人并非真理的代言人,他唯一的依归是佛、法、僧三宝。在离开寺院踏上头陀行脚之路前,他向众人宣告:

「除非我能证得心与法的究竟境界,否则我绝不回来。我宁愿为法而死,也不愿空耗此生。」

这番话语充满了力量与决心,彷佛一颗钻石,在众人面前闪耀出璀璨的光芒。

二、寻师之道

阿姜考发愿后,便独自一人,徒步穿越猛兽出没的原始森林,前往寻找当时已声名远播的禅修大师——阿姜曼。那时的道路远非今日可比,没有公路,只有人与兽踩出的小径,迷失在森林中就意味着死亡。

经过漫长而艰苦的寻访,他终于在清迈见到了阿姜曼。起初,阿姜曼因喜爱独居而不允许任何人与他同住。但阿姜考并未气馁,他选择在阿姜曼附近的地方安住下来,以便能随时向他请教禅修中的问题。

三、师徒的印可

数年的坚持与精进,终于赢得了阿姜曼的认可。当阿姜曼允许他留下共度雨安居时,阿姜考激动得彷佛能飘浮在空中。在阿姜曼这位经验丰富的导师指导下,他的禅修境界突飞猛进,内心充满了前所未有的法喜。

阿姜考的修行之路,从一开始就充满了挑战与障碍,但他凭借着对三宝的绝对信心和钢铁般的意志,最终找到了正确的道路,并为自己日后的证悟打下了坚实的基础。他的故事,是所有修行者在面对外界质疑与内心动摇时,一剂强有力的定心剂。

第十二章 阿姜考简传/第二节/大象顶礼阿姜考

阿姜考在山中修行时,曾发生过一件极为奇特而感人的事,展现了佛法的教化力量能超越物种的界限。

某夜,阿姜考正在小屋内静坐,一头被主人放养在森林中的巨大驯象,悄悄地走到了他的小屋后方。大象将长鼻伸进屋内,轻轻触碰他的油纸伞和蚊帐,巨大的呼吸声在他头顶响起。

面对这突如其来的庞然大物,阿姜考没有惊慌。他将心安住于「Buddho」(佛陀)的念诵之上,将生命全然托付给三宝。大象静静地站立了近两个小时,彷佛也在感受着这份宁静。

随后,大象开始吃起屋外篮子里的罗望子果。阿姜考担心大象吃完后会闯入小屋,便决定走出去与牠沟通。他躲在一棵树后,用温和而坚定的语气对大象说: 「象兄,你久居人世,应能通晓人言。我是一位修行的比丘,在此为你传授五戒。」

接着,他详细地为大象解说了不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒的戒律,并开示了持戒的功德与破戒的苦报,劝牠珍惜此生,为来世种下善因。

令人惊奇的是,在整个开示过程中,那头大象始终静立不动,彷佛一位专注的学生,认真聆听。当阿姜考讲完,让牠离开时,牠才缓缓地转身,若有所思地走入森林。

从此以后,直到雨安居结束,这头大象再也没有来打扰过他。

这个故事,不仅展现了阿姜考临危不乱的定力与慈悲的智慧,更深刻地揭示了佛法的普遍性。即使是动物,其内心深处也同样具有能感知善恶、接受教化的灵性。当一位修行者的内心充满慈悲与法的力量时,这种力量能够超越语言,直接触动另一颗心灵,无论那颗心是属于人,还是属于一头大象。

第十二章 阿姜考简传/第三节/阿姜考的修行方式

阿姜考的修行生活,以其坚毅、规律和极度的精进而著称,为后世行者树立了崇高的典范。

一、三条经行步道

在他住锡的山中,他请人建造了三条经行步道,分别用于: 1. 礼敬佛陀:每日饭后至中午,于此步道经行。 2. 礼敬佛法:下午两点至四点,于此步道经行。 3. 礼敬僧伽:傍晚至深夜十点或十一点,于此步道经行。

他每日雷打不动地遵循这个作息,将对三宝的虔敬融入到每一个步伐之中。

二、深入禅定

阿姜考的禅定功夫非常深厚。他经常彻夜禅坐,直到天明。在深度禅定中,他体验到:

- 身心消融:物质世界与身体的感受彷佛完全消失。

- 超越苦受:从观察身体的苦受开始,最终达到苦受完全消融的境界。

- 纯粹觉知:在最深的定境中,只剩下纯粹的「觉知」,伴随着难以言喻的平静与喜悦。

他曾说:「只要心能轻易入定,达到一境性,就算整夜静坐,感觉也像只过了两三个小时。」

三、再次与大象相遇

阿姜考的修行路上,似乎与大象有着不解之缘。另一次,他遇到了一头凶猛的森林野象。情急之下,他点燃了身边所有的蜡烛,并在心中发下「真实决意」,祈求三宝护佑。

那头巨象冲到离他仅两米远的地方,却突然停下,如石像般静立不动。此时,阿姜考已将心与「Buddho」(佛陀)的念诵合而为一,内心的恐惧全然消失,甚至生起了无畏的勇气。

大象静静地注视他经行了一个小时,然后缓缓退入森林。这次经历,让阿姜考对「法会守护修道者」这一真理产生了不可动摇的信心。他体悟到,当心在生死关头完全放下自我、全然皈依于法时,任何外在的危险都无法伤其分毫。这头野象,彷佛是上天派来助他证悟此甚深法义的“圣象”。

阿姜考的修行方式,看似简单,却蕴含着最深刻的毅力与智慧。他通过日复一日、年复一年的规律修行,将身体的每一个动作都转化为对法的实践;又在生死一线的极端考验中,淬炼出对三宝最纯粹、最坚固的信心。

第十二章 阿姜考简传/第四节/打击烦恼

阿姜考深刻体悟到,修行中的最大进展,往往发生在生死危急的关头。他曾说:「当情势不够紧急时,心容易作祟生乱,被颠倒妄念所扰。但当被逼到退无可退的绝境时,心便会俯首称臣,满怀信心地接纳正法。」

正是基于这种认识,头陀比丘们才乐于前往充满艰险的森林与山丘,以恐惧为师,以危难为道场。

阿姜曼的教诲:关于时代与修行的对话

阿姜考曾向阿姜曼提出一个普遍的疑问:「为什么佛陀时代的人证悟得又快又容易,而现在的人修行如此艰难,却少有成就?」

阿姜曼并未直接回答,而是以一系列犀利的反问,将问题的核心指回了提问者自身: 「你怎么知道现在没有人证果?我们是否曾像佛陀时代的圣弟子那样真诚、精进地修行?还是说,我们所谓的『精进』,只是身体上的经行与静坐,内心却充满了妄想与烦恼?」

阿姜曼一针见血地指出,问题的根源不在于时代、地点或法的效力,而在于修行者自身的态度。

- 真诚与兴趣的差异:现代人对法的兴趣远不如古人真诚。许多人只是“玩票”性质,而非全身心投入。

- 因果的错位:人们只渴望快速得到结果,却不愿在“因”上下功夫。他们的努力,如同“用手拍打大海的浪花”,微不足道,却妄想能渡过烦恼的海洋。

- 推卸责任:当无法证果时,人们习惯性地责怪外在的一切,却从不反省自己的懈怠与愚痴。

阿姜曼严厉地告诫道:「不要再责怪时代,也不要责怪佛法。『法』永远在那里,它不分古今。真正阻碍我们的是内心的烦恼,以及我们对抗烦恼的决心是否足够。」

烦恼的狡猾与对治之道

一位头陀比丘分享了他的经验:烦恼极其狡猾,总是在人毫无防备时占上风。因此,对抗烦恼不能用温和的方式,必须以坚定的决心和某种程度的“愤怒”来支持。这里的“愤怒”,并非世俗的嗔恨,而是一种对烦恼的决绝态度,一种“不战胜它誓不罢休”的勇猛精神。

这就像用一根刺去拔另一根刺。顽强的决心与对恶习的“愤怒”,若用在正确的方向上,便会成为修行的强大助缘,帮助修行者在危急关头爆发出全部的力量,彻底摧毁内心的敌人。

佛陀与历代圣者,无一不是以这种战士般的精神,舍弃一切,甚至不惜牺牲生命,才最终战胜了烦恼。他们的修行之路,充满了艰辛与痛苦,但正是这种“置之死地而后生”的决心,才让他们获得了超越一切苦的、最究竟的安乐。

第十二章 阿姜考简传/第五节/无明的断除

经过多年的精进修行,阿姜考终于迎来了他修行生涯中最关键的时刻——断除无明(Avijjā),证得究竟解脱。

一、由稻禾引发的智慧

某个傍晚,阿姜考在沐浴时看到田里金黄色的成熟稻禾,内心突然生起一个深刻的疑问: 「水稻之所以能发芽生长,是因为有『种子』。那么,牵引众生无尽轮回的这颗心,它的『种子』又是什么呢?除了烦恼、无明、贪爱与执着,还能是什么?」

这个问题,如同一把钥匙,开启了他智慧的最深处。他将无明作为观照的目标,彻夜不眠地反复探究其本质。

二、无明崩解的瞬间

就在黎明破晓、天色微明之际,他的观智豁然开朗。在那一瞬间,无明从他的心中彻底剥落、消失,不留一丝痕迹。

- 因灭果息:如同成熟的稻子不再萌芽,当无明这颗轮回的“种子”被摧毁后,心也停止了在三界中创造“出生”的活动。

- 天崩地裂的转化:他形容那一刻,内心的「生死轮回之轮」彷佛天崩地裂般地崩解了。

- 回归自然:之后,地、水、火、风四大元素,色、受、想、行、识五蕴,以及心的各个层面,都各自回归其本然的状态,不再受任何因缘的奴役和压迫。

三、解脱后的心境

证悟之后,阿姜考的内心充满了难以言喻的法喜与宁静。

- 三宝合一:他对佛、法、僧三宝的一切疑虑都烟消云散。他体悟到,真正的三宝并非外在的形象或概念,而是那颗与法融为一体的、纯然清净的心。

- 全然满足:他变得全然满足,没有任何执着、担忧与焦虑。心变成了一个自由、广阔的世界,微妙而殊胜的「法」在其中自然生起。

- 慈悲之心:当他再次托钵,看到那些曾护持他的村民时,内心充满了无限的慈爱与悲悯,视他们为从天界降临的护法。

四、对生死的超越

阿姜考的证悟,让他超越了对生死的恐惧。他深刻地认识到,「生」是「苦」的直接因缘,而人们普遍害怕死亡,却渴望出生,这正是源于无明的颠倒妄想。最有智慧的人,对「生」的恐惧远甚于对「死」,因为他们知道,只要还有“生”,就必然会有“死”与随之而来的一切痛苦。

阿姜考的故事,为我们展示了一位修行者从凡夫走向圣者的完整心路历程。它告诉我们,解脱并非遥不可及的神话,而是通过坚定不移的精进、勇猛无畏的决心,以及对内心最深处烦恼的彻底观照,最终能够亲身体证的、最真实、最光明的境界。

第十二章 阿姜考简传/第六节/更多其他的修行方法

阿姜考的修行生活,充满了各种善巧方便与奇特的经历,展现了一位大成就者在日常行持中的智慧与慈悲。

一、以法为药,疗愈身心

每当身体不适,如发高烧时,阿姜考从不急于寻找药物。他更信赖“法的疗效”。他会忆念阿姜曼的教诲:“病痛越是剧烈,心越能获得强大的力量。”

他会将全部注意力集中在剧烈的苦受上,运用正念与智慧去观照、分析、分解它,直到看清其虚妄的本质。他曾多次通过这种方法,在数小时内让高烧完全退去,身心恢复活力。这不仅是一种治疗身体疾病的方法,更是一次次深化对四圣谛,尤其是“苦谛”实相的体证。

他提醒我们,身体的病痛是观照“苦”的最佳时机。若能在此刻保持正念,不被痛苦所淹没,反而能从中获得巨大的智慧与力量。

二、与动物的心灵感应

阿姜考的心非常清净,似乎能与周遭的动物产生某种神秘的连结。一个奇特的现象是,每当他想到某只久未谋面的动物,如大象或老虎时,那只动物往往会在当晚就出现在他的小屋附近,彷佛前来报到一般,之后便悄然离去,不再打扰。

这或许是因为守护在他身边的天神,顺应他的心念而促成了这些因缘。这也显示了,当一位修行者的内心达到极高的清净与慈悲时,他的心念会具有一种自然的力量,能与万物和谐共振。

三、严格的日常作息

即使年事已高,阿姜考的精进力也丝毫未减。他每天的作息极为严格:

- 长时间的经行,每次都持续数小时,连年轻比丘也自愧不如。

- 固定的禅坐与休息时间。

除非有必要的法务活动,否则他从不轻易改变这个作息。这种数十年如一日的坚持,是他内心强大定力的外在体现。

四、阿姜曼的持续教导

即使在阿姜曼涅盘后,他依然时常在阿姜考的禅定中现身,继续给予教导与指正。

- 纠正细节:无论是头陀行的细节不够严谨,还是早上醒得稍晚,阿姜曼都会在定中出现,给予严厉而慈悲的告诫。他提醒阿姜考,“正确地躺卧”也是一种修行,不应像凡夫俗子或动物那样放逸。

- 开示甚深法义:阿姜曼会为他解答修行中的各种疑难,开示“法”的永恒性,指出真正的佛、法、僧,就在那颗超越生死、彻底清净的心中。

五、游方与心境

阿姜考喜爱云游四方,频繁更换修行地点。他认为,这样做可以防止心对某个环境产生习惯性的懈怠,并能通过不断变化的外境来激发内在的智慧。

无论是面对病痛、猛兽,还是在日常的行住坐卧中,阿姜考都将之视为修行的道场。他的生活,就是一部活生生的“法”。他用自己的生命,向我们展示了如何将佛陀的教诲融入到每一个呼吸、每一个心念之中,最终达到身心自在、解脱无碍的圆满境界。

第十三章 禅修的方法

阿姜曼的禅修方法,严谨而系统,体现了「中道修行」(Majjhima Paṭipadā)的精髓。本章旨在补充其传记中未详述的实修细节,为修行者提供具体指引。

一、经行(行禅)的方法

-

方向与长度:

- 方向:阿姜曼强调,经行路线应与太阳的轨迹平行,即东西向,或略偏向东北-西南、东南-西北。他认为这是古印度圣者传承下来的标准方式,有助于心气的调和。

- 长度:没有固定限制,以适合个人为准,但一般建议在20至30步之间,最短不应少于10步。

-

准备仪式:

- 在经行前,应先走到步道的一端,双手合十,忆念并礼敬三宝、父母、师长。

- 反思此次修行的目的,并发下坚定的决心。

- 修习四无量心(慈悲喜舍),将善意散播给一切众生。

-

经行过程:

- 将双手交叠置于身前,目光下垂,保持谦恭。

- 以持续的正念安住于禅修的所缘(如念诵「Buddho」或观照其他法义),不让心念飘移。

- 行走速度适中,既不太快也不太慢,保持和谐安详。

- 不摆动手臂,不东张西望,这些都是心散乱的表现。

-

“住禅”:

- 在经行过程中,若内心对某个法义产生深刻的思惟,可以随时停下来,静立不动,持续观照,直到领悟清晰后再继续行走。

二、坐禅的方法

-

姿势:

- 采用盘腿坐的姿势,右腿置于左腿之上,右手置于左手之上,身体自然挺直,不前倾后仰或左右歪斜,全身放松。

-

心态准备:

- 一旦坐好,便应将注意力完全从身体姿势上移开,专注于内心的修练。

- 在当下建立正念,将心安住于所选的禅修业处(如「Buddho」的念诵),不让心念追逐过去或未来。

-

预备禅修(Parikamma):

- 选择一个适合自己的所缘(如「Buddho」、「安那般那念」或「白骨观」),作为将心系于一处的“绳索”。

- 持续不断地将心安住于此所缘,不猜测、不期待任何结果或禅相(nimitta)。无论是宁静、喜乐还是各种奇异现象,都应任其自然生起与消逝。

三、对禅相的警惕

阿姜曼特别警告,初学者在禅定中很容易对出现的各种景象(如见到天堂、地狱)产生执着,甚至误以为是真实。这种倾向极其危险,很容易导致修行误入歧途,滋生我慢,变得难以纠正。

因此,在修行初期,最重要的任务是稳固定的基础,纯粹地体会内心的宁静,而不是向外追逐各种奇特的现象。任何内在的体验,都必须在有经验的导师指导下进行检验与确认。

阿姜曼的禅修方法,无论是经行还是坐禅,其核心都在于建立持续而稳固的正念。只有在正念的守护下,心才能真正安定下来,定力与智慧才能得以增长,最终走向究竟的解脱。

第十四章 正念的永恒价值

正念(Sati),是贯穿一切修行法门的核心与生命线。无论是日常生活中的行住坐卧,还是禅修中的定慧修习,正念都扮演着无可替代的关键角色。

一、正念是修行的根本

- 守护心灵:正念如同一位警觉的守卫,时刻守护着我们的心,使其不被懒散、放逸等烦恼盗贼所侵袭。

- 行动的优雅:当行动伴随着正念,每一个动作都会变得从容而优雅,心念始终清明无染。

-

定慧的基础:

- 定(Samādhi)的生起与稳固,依赖于正念将心持续地安住于一个所缘之上。

- 慧(Paññā)的生起与发展,更需要正念作为基础,才能对身心现象进行清晰、准确的观照。

当智慧趋近圆满的“大智慧”(Mahā-Paññā)时,必然要求正念也同步达到“大念住”(Mahā-Sati)的境地。 智慧之剑,必须由正念之手来挥舞,才能斩断无明的枷锁。

二、失念的危害

凡夫众生之所以沉沦于苦海,其根本原因就在于失念。

- 行为失当:失去正念时,言行举止往往会偏离正道,造作恶业。

- 修行障碍:许多修行者努力精进却不见成果,往往不是因为法门无效,而是因为烦恼已趁其失念之际,悄然占据了内心。

- 昏沉如死:阿姜曼曾以极为严厉的譬喻来警示失念的危险。他说,那些禅坐时昏沉摇摆的比丘,如同“等待超度的行尸走肉”,他们的心早已堕入“沉睡的地狱”。

三、阿姜曼的教诲

阿姜曼毕生不厌其烦地强调正念的重要性,他曾说: 「从初发心到究竟涅盘,对正念的体认始终是成败的关键。若修行者能于行住坐卧间恒常系念,不令须臾间断,则不论男女老少,皆可期待证得禅定、圣道乃至究竟涅盘。」

他的教导方式也充满了对正念的唤醒。他常常借由弟子当下的过失,或某个突发的事件,给予直指人心的开示。这些看似即兴的教诲,对真心求道者而言,如同金刚杵,能瞬间击碎心中的迷惑与懈怠。

结语

正念,是佛法修行的起点,也是终点。它并非某种高深的境界,而是一种持续不断的、对当下身心状态的清明觉照。缺乏觉照的修行,如同在沙上建塔,终将倾倒;而将正念锻造成不坏金刚铠的修行者,方能于生死轮回的战场上所向披靡,最终抵达那永恒寂静的涅盘彼岸。

第十五章 头陀比丘的威仪

头陀比丘的修行,不仅体现在内心的禅定与智慧,更展现在日常生活的每一个细节之中,形成一种独特而庄严的威仪。

一、节俭的行持:以猴为戒

阿姜曼以其极度的节俭而著称。他的三衣总是布满了补丁,直到原来的布料几乎完全消失。任何物品,他都会物尽其用,修复再三,直到彻底无法使用为止。

有弟子曾不解地问他,为何不使用信众供养的新衣,以符合他作为一代宗师的身份。阿姜曼并未直接回答,而是以一个生动的猴子比喻来开示。

他说:「猴子是极度贪婪与浪费的动物。你给牠食物,牠一手抓取,一手塞进颊囊,眼睛还盯着你手里剩下的,永不知足。你劝我舍弃旧物、换用新衣,不正是要我效仿猴子的习性,以猴子为师,取代佛陀少欲知足的正法吗?」

他深刻地指出,节俭与知足,是谨慎与不放逸的表现。一个内心没有原则、挥霍无度的人,无论拥有多少财富,最终都将走向败坏。这种「猴子之道」,是与解脱背道而驰的自我毁灭之路。佛陀教导的,正是要我们舍弃这种永不满足的动物本性,回归内心的平静与简朴。

二、钵的珍视:修行的法器

对于头陀比C丘来说,钵不仅仅是吃饭的工具,更是重要的修行法器与资具。

- 多功能性:他们的钵通常比一般比丘的大,因为在云游时,袈裟、蚊帐、剃刀等许多物品都会被收纳其中。

- 爱护备至:他们极其爱护自己的钵,从不轻易假手他人清洗,以防碰撞或生锈。一只钵的损坏与修复,过程极为繁琐。这种对钵的珍视,体现了他们对修行资具的敬重。

三、对传统的背离:现代的危机

阿姜曼也预见并担忧,未来的修行者可能会偏离这些朴素的传统。在追求「进步」与「便利」的时代潮流中,一些「太空时代的头陀比丘」可能会出现,他们以快捷便利的方式修行,却失去了艰苦磨砺的内涵。

这种背离,源于内心放逸,向外驰求。当比丘们开始沉迷于外在的物质与形式,而忽略了内心的观照与省察时,烦恼便会乘虚而入。原本用以对治烦恼的修行,反而会变成增长我慢、累积恶业的工具。

四、阿姜绍的故事与啃骨之狗

阿姜曼曾沉痛地谈到他自己的老师——阿姜绍。阿姜绍是一位内心充满慈爱的导师,但他的弟子中,却有人在他圆寂后,将其遗骨捣碎制成佛牌出售牟利。

阿姜曼借此事件,以雷霆万钧之势严厉地喝问在场的弟子: 「你们来此,是来做比丘,还是来做啃噬师长骨头的狗? 那些将师长当作商品贩卖、以此谋生的人,比狗还不如!他们的修行,不是佛道,而是狗道!」

他痛斥那些以「某某大师弟子」为名号四处招摇、自我营销的比丘,称他们为“寄生虫”,正在啃噬着佛教的根基。

这番开示,虽然激烈,却充满了对正法传承的深切忧虑与慈悲。它如同一记重锤,敲醒了所有在场者的心,也为后世所有修行者敲响了警钟:真正的修行,是对师长与法的至诚恭敬,是内在德行的真实体现,绝非可以拿来交易或炫耀的商品。

第十六章 头陀比丘的惯例

头陀比丘的修行生活,不仅有严格的个人戒律,也形成了一套独特的僧团惯例与传统,这些惯例处处体现着对法与师长的恭敬。

一、对师长的恭敬

在头陀道场中,对师长(Ācariya)的敬意是首要的。例如,在用餐时,所有比丘都会静静等待住持或首席长老开始进食后,才按戒腊长幼的顺序开始用餐。这种看似微小的细节,培养了僧团内部的谦逊与和合。

二、仪式中的“笨拙”

长年深居山林的头陀比丘,对城市中的各种宗教仪式和繁文缛节往往感到陌生和不适应。当他们被邀请参加丧礼或供僧法会时,常常会因为不熟悉流程而表现得有些“笨拙”,例如拿反扇子、不知如何持圣线等。

这并非因为他们愚钝,而是因为他们的修行重心完全在于内心的观照与实践,而非外在的形式。虽然这些小插曲有时会引人发笑,但也恰恰反映了他们质朴纯粹、不骛虚名的修行本色。他们在戒律上极为严谨,但在不触及根本戒律的世俗仪式上,则显得率真可爱。

三、一个关于榴莲的趣事

一则真实的故事生动地描绘了这种城乡差异。一位从未进过城的头陀比丘,在托钵时得到了一块榴莲。他从未见过这种水果,只闻到一股强烈的“臭味”,便误以为是信徒恶意放入的“腐烂菠萝蜜”,愤而将其丢弃。

当同修告知他那其实是泰国最昂贵的水果之一时,他依然坚持己见,认为那种味道绝非人类所能接受。这个“腐败菠萝蜜”的故事,虽然令人捧腹,但也深刻地反映出,一个人的认知是多么受其生活环境的局限。

四、法谈(Dhammasākacchā)的重要性

在头陀比丘的传统中,法义的讨论被视为极其重要的修行。正如《吉祥经》所言:「适时地法谈,是无上的吉祥。」

- 分享实修经验:他们的讨论,并非空洞的理论辩论,而是基于各自在禅定(samādhi)与智慧(paññā)修行中的真实体验。

- 互相印证与启发:年轻的比丘提出疑问,长老们则根据自己的证悟予以解答。这种坦诚的交流,能帮助彼此厘清疑惑,印证见地,共同进步。

- 谦逊的态度:在法谈中,大家只关注“法理”是否正确,而不论个人身份或戒腊。若有不同意见,便会反复探究,直到达成共识。

这种以法为中心、以实证为基础的交流方式,是头陀比丘僧团保持活力与清净的重要原因。它确保了佛法的传承不仅仅是文字的传递,更是鲜活的心灵体验的延续。

第十七章 关于定与慧的种种疑惑

在禅修的道路上,修行者必然会遇到源自「定」(samādhi)与「慧」(paññā)的各种问题与疑惑。如何正确地认识和处理这些问题,是修行成败的关键。

一、定中的问题与对治

当心进入宁静状态,尤其是在尚未稳固的「近行定」(upacāra samādhi)中,可能会出现各种现象(nimitta),如:

- 神通幻象:幻想自己飞天遁地、游历天堂地狱、或能知晓他人心念。

- 哲学思辨:开始对善恶、因果、轮回等基本教义产生形而上的怀疑。

对治方法:

- 收心守一:对于初学者,最重要的方法是将心带回最初的禅修所缘(如「Buddho」的念诵),安住于宁静之中,不追逐、不分析任何外显的现象。

- 不作臆测:不要对禅修的结果抱有任何期待或想象。这些猜测只会成为内心的干扰,阻碍定力的深入。

- 亲证实修:关于善恶、天堂地狱等问题,答案不在于思辨,而在于亲身的实践。只要方法正确,当定慧成熟时,这些真相将由内心自然显现。

坤迈娇的故事:定境的真实与挑战

阿姜曼的在家女弟子坤迈娇,是一位心性果敢的修行者。她的经历生动地展示了定境中可能出现的奇特现象:

- 初入定境:她初次入定时,误以为自己死亡,并在定中清晰地看到自己的尸体、葬礼,甚至听到了阿姜曼对她“尸体”的开示。这并非梦境,而是定中生起的真实禅相。

- 预知与感应:在定中,她能预知阿姜曼的圆寂,也能感知到被杀动物的灵魂前来求助。

坤迈娇的经历说明,当定力强大时,心能够突破物质世界的局限,感知到不同维度的信息。然而,阿姜曼也曾告诫她,若无明师指导,这种强大的能力很容易让修行者误入歧途。

二、慧中的问题与对治

由「慧」(paññā)引发的问题,比「定」更为复杂和深刻。当修行者从安住的禅定转向对身心现象的观照时,问题会如潮水般涌现。

- 问题即是助缘:一个真正的修行者,不会害怕问题的出现。相反,每一个问题都是激发正念与智慧的契机。

- 无问题即是懈怠:若修行过程中从未遭遇任何障碍或疑惑,那很可能说明修行者正处于自满与懈怠之中,并未真正触及烦恼的核心。

- 集谛与道谛的角力:修行中的问题,其根源在于「集谛」(苦的起因,即烦恼);而解决问题的工具,则是「道谛」(戒定慧,尤其是正见与正思惟)。智慧的修行,就是一场「道谛」与「集谛」之间持续不断的角力。

结语

修行的过程,就是一个不断发现问题、面对问题、解决问题的过程。无论是「定」中的幻象,还是「慧」中的疑惑,都不应被视为障碍,而应被看作是修行的“磨刀石”。修行者必须在有经验的导师指导下,以持续的正念与智慧,勇敢地穿越这些心灵的迷雾,最终才能抵达那片清明、无惑的解脱彼岸。

第十八章 更多关于行为与法义的探讨

修行,不仅是个人的内在探索,也是一个在僧团中相互砥砺、共同成长的过程。头陀比丘们透过法义的讨论(Dhammasākacchā),将各自的实修体验转化为集体智慧的宝藏。

一、修行中的问题与讨论

无论是「定」(samādhi)还是「慧」(paññā)的修习,都会伴随着各种问题。

- 近行定中的困惑:当心处于「近行定」时,由于仍与外界有所接触,容易产生各种禅相与疑惑。

- 智慧观照的挑战:在运用智慧观照身心时,会遇到更深层、更复杂的法义问题。

面对这些困惑,修行者们并非闭门造车,而是积极地与同修或具经验的师长进行讨论。这种讨论,是为了解除疑惑,更是为了互相启发,共同在断除烦恼的道路上前进。有时,甚至会有比丘(如作者本人)透过“偷听”长老们的深度对谈,而获得意想不到的法益。

二、真正的证悟者,从不自我标榜

在头陀行的传统中,有一个不成文的规定:真正的高僧大德,从不宣称自己证得了某种圣果。

- 谦逊是德行的体现:他们深知,证悟是内在的清明,而非外在的标签。任何形式的自我标榜,都源于尚未断除的“我慢”。

- 警惕误区:修行中,心很容易产生错觉。曾有比丘在定中误以为自己已证阿罗汉果,闹出吹哨召集众人的笑话。这提醒我们,任何内在体验都必须经过智慧的审慎检验。

- 阿姜曼的榜样:阿姜曼本人从未宣称过自己的证量,他始终以谦虚自守,为后人树立了典范。

三、佛法的真传:行胜于言

佛法的传承,依靠的是身教与心传,而非口头的炫耀。

- 阿说示的偈语:当年,阿说示尊者仅以一句“诸法因缘生,亦从因缘灭”的偈语,便令智慧第一的舍利弗当下开悟。这体现了“法”的直接与穿透力。

- 感恩之心:舍利弗成为佛陀的首席弟子后,依然对阿说示怀有至高的敬意,甚至对曾经布施他一勺饭的人也心存感激。这种知恩报恩的高尚品德,正是佛法精神的核心。

结语

头陀比丘的修行,是一条既孤独又合众的道路。他们独自在山林中与烦恼搏斗,又在僧团的法谈中分享智慧、互相扶持。他们以谦逊为铠甲,以实证为依归,从不追求虚名,只为亲身体证那超越言语的究竟真理。这种质朴而深刻的修行风范,正是南传森林传统最宝贵的精神财富。

第十九章 阿姜布罗姆传

阿姜布罗姆是阿姜曼众多杰出弟子中,极具代表性的一位。他的生平,是一曲舍离世俗、勇猛精进的壮丽赞歌。

一、舍尽家财,毅然出家

出家前,阿姜布罗姆是一位富有的商人。然而,他对世俗的荣华富贵毫无留恋。他向众人宣布,将舍弃包括房产、金钱、牲畜在内的所有财产,分文不取。他开放家门,任由贫苦之人前来领取所需,数日之内便散尽万贯家财。

随后,他与妻子双双出家,他成为一名头陀行者,妻子则受持八戒成为八戒尼。两人终其一生安住于清净的梵行之中,成为世人敬仰的典范。这种彻底放下、毫无牵挂的决心,为他日后的修行奠定了坚实的基础。

二、艰苦的修行历程

阿姜布罗姆的修行之路充满了艰辛。他曾与同修阿姜乔布结伴,在泰缅边境的原始森林中行脚。他们时常食不果腹,夜宿于虎豹出没的深山。在极度的身心疲惫中,他也曾生起退转的念头,但最终都凭借对法的坚定信念,坚持了下来。

三、证悟与传承

经过多年的苦修,阿姜布罗姆终于在清迈一处偏远的山区部落中,体验到心灵的彻底解脱,放下了生死的重担。他后来回到故乡,建立了寺院,并在此安详圆寂。

四、舍利示现

他的荼毘(火化)仪式极为庄严隆重,来自泰国各地的数万信众前来追思。仪式结束后,一个奇迹发生了:他的部分遗骨在短时间内迅速化为了晶莹剔透的舍利子。这在佛教中被视为修行者已证得阿罗汉果的明确标志,印证了他生前深厚的修行证量。

五、丛林险遇的幽默

尽管修行极为严苛,阿姜布罗姆也常以幽默的态度回顾早期的经历。他曾自嘲被一只受惊的鹿吓得大叫,也曾生动地描述在溪边与一头大黑熊“狭路相逢”,双方都吓得手足无措的滑稽场面。这种轻松的心态,反映出一位大成就者在超越了生死恐惧之后,那份自在与洒脱。

结语

阿姜布罗姆的一生,是“舍得”二字的完美诠释。他舍弃了世俗的财富,却得到了出世间的无上法宝。他的故事告诉我们,真正的富足,不在于拥有多少物质,而在于内心放下了多少执着。他用自己的生命,为我们谱写了一首关于决心、勇气与究竟自由的史诗。

第二十章 阿姜曼的修行及其教学方法

本章旨在总结阿姜曼尊者核心的禅修方法与独特的教学风格,为修行者提供一条清晰的实修路径。

一、独特的禅修方法:从尸相到空性

阿姜曼的禅修,始于以「佛陀」(Buddho)为念住对象,当心进入禅定后,常自然显现「尸相」(nimitta)。他并未回避这些看似可怖的影像,反而将其作为观修的核心:

- 不净观:他以强大的正念与智慧,反复观想尸体腐烂、败坏,直至化为白骨与灰烬的过程,以此破除对色身的贪爱与执着。

- 身心分离:他甚至能在定中将白骨影像与自身合一,直观「谁化白骨」的实相,从而深刻体证到身体的非我本质。

- 超越色法:当对色身的执着被彻底断除后,心便不再受外相的美丑所束缚,进入一种澄明、自由的「空界」。但他警示,这种光明空境并非涅盘,仍需警惕其中可能隐藏的细微执着。

二、破解无明的关键:直探缘起之源

阿姜曼对「缘起法」有其独到的见解。他认为,经典虽阐明了十二因缘的理论框架,但真正的修行者必须以四圣谛或四念处为工具,直接对治缘起之链的根源——无明(avijjā)。 当修行者超越了对色身的执着后,便应以「大正念」(Mahā Sati)与「大智慧」(Mahā Paññā),持续观照行、识、受等心法的生灭流动,追溯其根本动力。只有当智慧之光照见无明崩解的刹那,轮回之轮才能真正停止转动。他严厉批评那些耽于理论的学者,强调:「无明与爱欲,只存在于心中,也只能在心中被摧毁。」

三、灵活多变的教学风格:因材施教

阿姜曼的教学,从无固定的模式,完全根据弟子的根器与当下因缘而定:

- 日常指导:他鼓励弟子随时提问,并会从禅定、智慧、乃至鬼神现象等各个层面,给予详尽而坦率的解答。

- 集体开示:他的公开说法,能兼顾不同程度的听众,由浅入深,层层递进。

- 身教的威严:他言谈间散发的威严与深不可测的智慧,常令弟子心生敬畏。他时而严厉如狮,时而温和如慈父,让弟子在震撼与感动中,破除我慢,信受正法。

总结与叮咛

阿姜曼的修行之道,是一条从身体开始,深入内心,最终粉碎无明的实证之路。他留给后人的,不仅是具体的禅修方法,更是一种不畏艰难、勇于探索、直面心性实相的战士精神。 他提醒所有修行者,懒惰是烦恼最喜欢的陷阱。唯有以持续的精进,将佛法真正融入生命,才能最终清净自心,成为一位德行圆满、内外一致的觉悟者。因为当肉身消逝时,唯有美德能永存于世。

附录

#### 五蕴(The Five Khandhas) 五蕴是构成所谓“个体”的五种要素的集合,包括:

- 色蕴(Rūpa):物质身体及其相关的一切。

- 受蕴(Vedanā):感受,包括乐受、苦受、不苦不乐受。

- 想蕴(Saññā):记忆、识别与概念化。

- 行蕴(Saṅkhāra):意志、思惟及其他心理造作。

- 识蕴(Viññāṇa):了别、认知功能,是六根接触六尘时生起的觉知。

这五蕴并非独立的实体,而是相互依存、不断变化的聚合体。其中,受、想、行、识四蕴合称为“名蕴”(nāma khandha),它们都是“心”(citta)的不同功能面向。

戒蕴的义务(Khandha–Vatta)

这是比丘在各种情境下应遵守的十四项行为准则,体现了戒律在日常生活中的实践,包括如何与访客互动、如何用餐、如何行脚、如何对待师长与弟子等。

头陀行(Dhutangas)

佛陀允许比丘修持的十三种苦行,旨在对治特定的烦恼,培养少欲知足的心。修行者可依自身情况选择实行,其中常见的包括:

- 粪扫衣:只穿捡拾的废弃布料缝制的衣服。

- 三衣:只拥有三件袈裟。

- 常乞食:只吃托钵所得的食物。

- 次第乞食:托钵时不挑拣、不跳过任何人家。

- 一座食:每日只坐下进食一次。

- 一钵食:只用钵进食,不使用其他器皿。

- 时后不食:一旦开始进食后,拒绝任何额外的供养。

- 阿练若住:居住于森林中。

- 树下住:居住于树下。

- 露地住:居住于无遮蔽的空旷处。

- 冢间住:居住于坟场。

- 随处住:满足于任何被安排的住处。

- 常坐不卧:只坐、站、行,不躺下睡觉。

结缚(Saṁyojana)

束缚众生于生死轮回的十种内心枷锁:

- 身见:执着五蕴为“我”或“我所有”。

- 疑:对佛、法、僧、戒律、因果等的怀疑。

- 戒禁取:执着于无益的仪式或戒条,误以为能导向解脱。

- 欲贪:对感官享乐的贪爱。

- 瞋恚:憎恨、恶意。

- 色界贪:对色界禅定境界的贪着。

- 无色界贪:对无色界禅定境界的贪着。

- 慢:我慢、骄傲、与人比较之心。

- 掉举:心浮气躁、无法平静。

- 无明:对四圣谛的根本无知。

这十种结缚通过四个修行果位分阶段断除,最终由阿罗汉彻底断尽。

所缘(Ārammaṇa)

指心的对象,即心所攀缘、作为其生起条件的任何事物。它可以是外在的色、声、香、味、触,也可以是内在的感受、记忆、思维等。在禅修中,“所缘”特指用来集中注意力的对象,如呼吸或某个念诵的词语。

专有名词解释(依罗马拼音排序)

- Ācariya:老师、导师。

- Akāliko:无时间性的,指佛法超越时空,可立即亲证。

- Anāgāmī:阿那含(不还果),已证第三果的圣者。

- Ānāpānasati:安那般那念,以观察呼吸为核心的禅修法门。

- Anicca:无常,一切因缘和合之法皆变动不居。

- Arahant:阿罗汉,已断尽一切烦恼,证得究竟涅盘的圣者。

- Āsava:漏,指从心中流漏出来的烦恼,是轮回的根本动力。

- Asubha:不净,常用于观照身体的本质以对治贪爱。

- Avijjā:无明,对四圣谛的根本无知。

- Bhāvanā:修习,特指禅修或心灵的培育。

- Bhikkhu:比丘,受具足戒的男性出家众。

- Brahmacariyā:梵行,指清净的修行生活。

- Citta:心、意、识,是感受、记忆、思维、认知的根本。

- Dhamma:法,指真理、佛陀的教导、宇宙的法则。

- Dhutanga:头陀行,十三种旨在对治烦恼的苦行。

- Dukkha:苦,指一切形式的不圆满、痛苦、压力与不满足。

- Jhāna:禅那,指深度的禅定状态。

- Kamma:业,指有意识的身、口、意行为及其所产生的力量。

- Kammaṭṭhāna:业处,指禅修时心所专注的对象或“工作场所”。

- Kilesa:烦恼,指贪、嗔、痴等内心的染污。

- Magga:道,特指导向苦灭的八正道。

- Mettā:慈,无条件的慈爱与友善。

- Nibbāna:涅盘,指贪、嗔、痴之火的“熄灭”,是佛教修行的最终目标。

- Nimitta:禅相,指禅修中出现的心理影像。

- Paññā:智慧,指洞悉诸法实相的观照力。

- Parikamma:预备(禅修),指禅修初阶所用的念诵或初步观想。

- Paṭipadā:行道、修行之道。

- Samādhi:定,指心念高度专注、宁静安稳的状态。

- Saṁsāra:轮回,众生在生死苦海中的不断流转。

- Sati:正念,对当下身心状态的清明觉照。

- Sāvaka:声闻,指亲聆佛陀教诲并依法修行的弟子。

- Taṇhā:渴爱,对乐受的贪求、对苦受的抗拒,是“苦”的直接原因。

- Vimutti:解脱,从一切烦恼与轮回中彻底释放出来。

- Vinaya:律,佛陀为僧团制定的行为规范与戒律。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请下载完整书籍: |