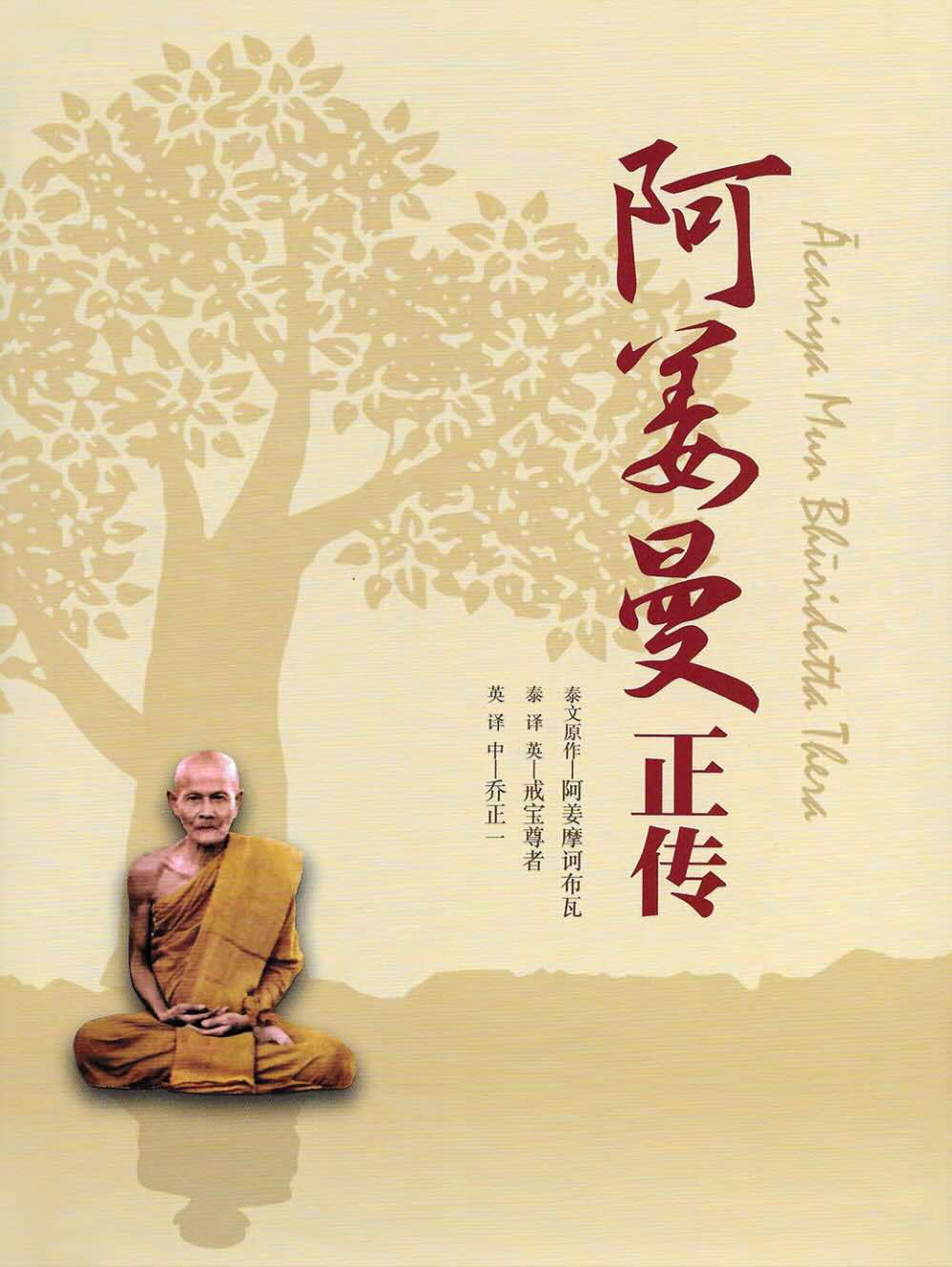

阿姜曼正传

阿姜摩诃布瓦尊者, 高僧大德, 南传上座部佛法, 精选 ·Index

Ācariya Mun Bhūridatta Thera - Ācariya Mahā Boowa

阿姜曼正传 - 阿姜摩诃布瓦尊者 - 摘要

人类的心灵价值若先毁灭,世界才会跟着毁灭。当心灵价值堕落,人类所作的一切都将是摧毁世界与正法。

中译者序

本书之所以称为《正传》,是因为旧版《阿迦曼尊者传》的英译本并未完全获得原作者摩诃布瓦尊者的认可。尊者后来委托其美籍弟子戒宝尊者重新翻译,于2003年出版了新的英文版,本书便是根据此授权版本翻译而成。戒宝尊者是一位修行有成的头陀比丘,在美国维吉尼亚州的山上创立了森林僧团。翻译阿罗汉的传记,就如同兴建一座“法身舍利塔”,能让后人见贤思齐,循着圣者的足迹依法奉行。

英译者再版序

自佛陀时代起,森林比丘们便在山林深处过着简朴、精进的梵行生活。阿姜曼尊者正是这一传统的现代复兴者。他以其坚定的头陀梵行和严格的教导,几乎一手建立了今日泰国的森林传统。他的一生证明了,佛陀教导的解脱之道在当今时代依然可以实证。他不仅是一位禅修大师,更拥有与天神、鬼道等非人众生沟通的神通,将佛法普施于一切有情。

英译者序

阿姜曼尊者是泰国当代最受尊敬的高僧之一,他以过人的勇气和决心复兴了头陀苦行。本书由他的亲近弟子摩诃布瓦尊者汇编,旨在介绍他的生活、修行与教导,为追求解脱的人提供启发。阿姜曼能与天神、龙族、鬼道等非人众生沟通,这在书中多有描述。要理解这些,我们需认识到感官世界仅是现实的一小部分。书中的“心”(citta)一词,指构成有情宇宙基础的根本觉知,本书正是记述了这颗“心”为寻求解脱而奋斗的历程。

英译者(戒宝尊者)简介

戒宝尊者,1948年生于美国,在世界各地寻求心灵解脱后,于1975年在印度出家。受森林传统启发,他前往泰国,在帕邦塔森林道场成为摩诃布瓦尊者的弟子长达十七年。摩诃布瓦尊者圆寂后,他回到美国维吉尼亚州创立了森林法道场。他翻译并撰写了多部关于泰国森林派高僧的英文著作。

原作者序

本书详述了阿姜曼尊者的修行方式与品德,资料多来自曾追随他的弟子们的口述。作为一名森林苦行僧,我尽力搜集编纂,但记录难免不全。若等待所有细节完美才动笔,信息恐将流失。因此,我决定先行出版,即便内容不甚完整,也希望能为读者带来利益,展现一位如佛陀时代圣者般的高尚典范。

原作者(摩诃布瓦尊者)简介

阿姜摩诃布瓦(1913–2011),生于泰国邦塔村。21岁出家后,他对佛法产生浓厚兴趣,立志效法佛陀与圣弟子。完成巴利经藏的学习后,他即投身森林禅修,并拜阿姜曼为师。他精进修行,直至证悟。他以严谨的戒律和禅修方法教导弟子,成为阿姜曼传承的核心人物。为表达对恩师的崇敬,他撰写了《阿姜曼正传》,记录其典范一生,并为后世留下了大量关于禅修的教导。

第一章:早年

阿姜曼是近代最受推崇的禅修大师之一。他于1870年出生在泰国乌汶府的一个传统佛教家庭,22岁(1893年)正式受戒出家,法名布利达陀(Bhūridatta),并跟随阿姜绍修行。

预兆

阿姜曼最初以默念“buddho”(佛陀)作为禅修法门。某夜,他梦见自己穿过茂密的森林,走上一望无际的原野,象征着充满艰险的内心世界与无尽的生死轮回。他沿着一棵倒塌的巨大柚木行走,象征此生将是终结轮回的最后一生。随后,一匹白马载着他来到一个华丽的巴利经文书箱前,预示着他若精进修行,必能找到解脱之道。此梦境极大增强了他的信心。

从此,他严格奉行头陀行,包括只穿粪扫衣、每日托钵、一日一食、过午不食、林中住等七项,并将其作为终生的修行准则。他的一切努力,都是为了彻底摧毁内心的烦恼(kilesa)。

禅相

初期修行时,阿姜曼的禅境中出现一具腐烂的死尸,这景象后来变成一个不断变幻的半透明圆盘,让他追逐了三个月却毫无进展,心也变得异常敏感。他意识到自己可能走偏了,于是将观照的重心从外境转回自身,开始修习身念处。他从头到脚、由内而外地审视自己的身体。很快,他的心前所未有地进入了宁静的定境,并确信这才是正确的修行基础。

早年的头陀比丘常被村民误解和惧怕。他们身穿森林特有的土褐色袈裟,背着伞帐和钵,成列行走,常让村民惊慌躲避。但随着时间推移,通过他们的言传身教,人们逐渐生起信心与敬意,头陀行的传统也因此在泰国各地复兴。

阿姜曼一生大部分时间都在泰国东北部及老挝的山林中独自游方行脚。他生活简朴,远离俗务,将所有精力都投入到禅修中,以摧毁无明为最终目标。他的修行极其精进,从不放逸。每日托钵、进食、劳作,乃至行走坐卧,都保持着全然的正念,只有入睡时才稍作放松。

阿姜绍

阿姜绍是阿姜曼早年的老师与道友,他性格沉稳,禅定功夫深厚,甚至能在定中身体悬浮。与阿姜曼活跃外向的心性不同,阿姜绍的教导方式简洁而直接。阿姜曼曾透露,阿姜绍与他自己都曾在过去生发下大愿(阿姜绍愿成为辟支佛,阿姜曼愿成佛),但后来都意识到这会拖延解脱,便放弃了旧愿,决心在今生证得涅盘。两位尊者相互敬重,他们的不同个性在修行上形成了互补。

沙里卡石窟

阿姜曼中年时来到沙里卡石窟,村民警告他此地被一个强大的鬼神守护,曾有多位比丘在此生病或死亡。阿姜曼不为所动,决意前往。不久,他旧疾胃痛复发,且日益严重。在医药无效后,他下定决心停止所有药物,只依靠“法的疗效”。他不再关心身体的死活,而是将正念与观智直接对准疼痛本身,彻夜观照身、受、心之间的关系。当他完全洞悉了它们的相互作用时,疼痛豁然消失,心进入了绝对的宁静。

此时,一个巨大的鬼神(地居天神首领)现身威胁他,阿姜曼以佛法义理与其辩论,最终折服了对方。这位天神不仅皈依三宝,还成为他的护法,并邀请各界天神前来听法。阿姜曼在此地修行获益良多,不仅治愈了顽疾,禅修也大为精进,并证得了阿那含果(三果)。

有一次,他与一群猴子进行了奇妙的心灵沟通,理解了它们语言背后的含义,并对众生生起了更深的悲悯。也是在此地,他以他心通无意中窥知一位老比丘的心思,却使对方羞愧惊恐而离去。这件事让他学到,除非必要,不应轻易揭示他人的内心世界。

声闻阿罗汉

在沙里卡石窟期间,常有已证果的声闻阿罗汉以禅相的方式来访,为他开示修行要点,如经行时的威仪、饮食时的观照、对治烦恼的决心等。他们强调,“心是世上最重要的东西”,了解心即是了解法,洞悉心的实相便是涅盘。这些教导极大地激励了阿姜曼,使他对佛陀的教法生起了如同亲见般的深刻信心。最终,对同修的悲悯之心促使他离开了这处祥和的石窟,回到东北部去教导他人。

第二章:中年

离开沙里卡石窟后,阿姜曼回到泰国东北部,开始了他教导僧俗二众的生涯。他的影响力迅速扩大,许多比丘,包括一些资深禅师如阿姜辛、阿姜玛哈宾等,都自愿成为他的弟子。他的教导严谨而深刻,培养出了许多后来成为泰国森林派中流砥柱的著名禅师,如阿姜帖、阿姜范、阿姜考等。

头陀行

阿姜曼坚信头陀行是梵行生活的典范,并以此严格教导弟子。他强调:

- 托钵时应善护六根,不为外境所动。

- 一日一食且只食钵中所得,能有效对治对食物的贪婪。

- 由钵中取食,将食物混合,有助于观照其不净本质,破除对美味的贪恋。

- 穿着粪扫衣,能化解骄慢与自我优越感,培养谦卑。

- 阿练若住(林中住)能唤醒正念,远离世俗干扰,是灭苦的理想战场。

- 冢间坐(在墓地禅修),能时时提醒自己死亡的必然性,减少对世俗的虚荣与执着。

怕鬼的比丘

阿姜曼曾讲述一个极度怕鬼的比丘的故事。这位比丘无意中住在一处火葬场旁,恐惧万分。每当闭眼,便见群鬼环伺。他最终鼓起勇气,决定直面恐惧的源头——那具正在焚烧的尸体。他走到尸体旁禅坐,却听到身后传来脚步声和啃咬声,以为厉鬼将至,几乎吓疯。当他鼓足勇气回头一看,才发现不过是一只在寻找祭品的野狗。

这一经历让他幡然醒悟,原来真正的“鬼”源于自己内心的妄想。他发誓要在墓地修行,直到彻底克服恐惧。最终,他战胜了心魔,成为了一位无所畏惧的比丘,禅修也因此获得了巨大的突破。

地方民间信仰

在阿姜曼与阿姜绍行脚弘法之前,泰国东北部地区普遍盛行对鬼神精灵的信仰。村民遇事便求助于巫医灵媒。阿姜曼以智慧向他们解释业力与佛法僧三宝的真谛,逐渐破除了他们的迷信。

当被问及“鬼是否存在?”时,阿姜曼回答,事物的存在与否不取决于人的相信与否,但人内心的恐惧往往是自己妄想的产物。被问及“人从何而来?”时,他解释道,从世俗谛而言是父母所生,但从究竟谛而言,则是源于无明与渴爱。对于“为何男女与动物会相互吸引?”这一问题,他指出,这是根植于众生心中的性欲(rāgataṇhā)所致,这种力量若不加以节制,将给世界带来无尽的灾难与痛苦。

艰困与匮乏

阿姜曼和他的弟子们常年在艰苦的环境中修行。他们住在偏远的森林里,忍受着恶劣天气、食物短缺和疟疾等疾病的威胁。阿姜曼认为,这种充满危险与匮乏的环境,反而能激发修行者内在的正念与观智,是锤炼心志的最佳道场。他教导弟子,要勇于面对死亡的恐惧,将老虎、野兽视为帮助自己修行的“老师”。因为在极度的危险中,“心”被迫向内寻求真正的皈依,从而能更快地进入定境,生起智慧。他强调,真正的修行者不应依赖虚无缥缈的“功德波罗蜜”,而应在当下的精进中找到力量。

毕业教学

阿姜曼的教导因材施教。对在家人,他强调布施、持戒、禅修的重要性,认为这是生而为人的基本标准。对出家弟子,他的教导则更为深入。他会根据每个弟子不同的修行境界与遇到的问题,给予个人化的指导。听他开示,就如同亲历一场心灵的洗礼,许多比丘在闻法时便能体验到甚深的定境或获得内观的突破。他从不空谈理论,所说的法都源于他亲身的证悟,因此具有不可动摇的说服力。

心性的差异

阿姜曼曾比较人类与天神在闻法时的差异。他说,天神的心性更为纯净,更容易领悟法义,且对法极为恭敬。而人类则常带着怀疑、批判甚至傲慢的心态来听法,很难真正受益。有些人来听法不是为了学习,而是为了炫耀自己的聪明才智,或是想测试他的神通。对于这类人,阿姜曼通常选择沉默,因为对没有恭敬心的人说法,反而可能成为毒药。他感叹,教导人类实在不易。

挖井事件

有一次,因饮水不足,六七十位比丘与村民决定深挖一口旧井,但阿姜曼告诫说“会有危险”,禁止了此事。然而众人未听劝告,偷偷去挖,结果井壁突然坍塌,险些活埋了人。众人都为违背师教而感到羞愧与恐惧,担心受到严厉的斥责。但阿姜曼在接下来的几天里都未提及此事,只是在第四天的集会中,才以挖井为例,教导弟子们不应固执己见、违背师教的道理,并揭示了他早已通过神通知晓井下土质松软的危险。他的处理方式既严厉又充满慈悲,让弟子们深刻地认识到自己的错误。

无懈可击的人

天神常来拜访阿姜曼,并赞叹他散发的慈悲光环遍及整个宇宙。阿姜曼问天神,为何人类听不到他在天地间回荡的法音。天神回答,因为人类的心大多被恶业所蒙蔽,不关心道德,感官迟钝,所以无法感知到天神的存在和法的共鸣。他们赞叹阿姜曼是“无懈可击的人”,能平等地利益一切众生。

阿姜曼曾在一个禅相中预见到未来弟子的不同走向:有些会恭敬地追随他的教导,护持正法;有些则会因傲慢而偏离正道,甚至做出伤害师门与佛教的行为。不久之后,这个禅相便应验了。几位弟子陪同政府官员前来,强迫他参与一项与修行无关的募款活动,这正应了禅相中“用竹竿钳住胸口”的景象。这起事件让他深刻体会到神通预见的真实性。

第三章:解脱心

在清迈府的Chedi Luang寺,阿姜曼应Chao Khun Upāli长老之请,为大众开示。他的演说精妙绝伦,令听众深深折服。Chao Khun Upāli长老盛赞他是一位真正证悟的圣者,其对“解脱心”的阐述清晰透彻,无人能及。

不久,阿姜曼辞别众人,独自一人前往清迈北部的山区,进入了他修行生涯最关键的阶段。他下定决心,要在此生彻底断除烦恼,证得最终的解脱。他日夜精进,正念与观智如同不停旋转的法轮,持续不断地观照着内心最微细的无明。

那一夜,在一个空旷的石地上,他彻夜静坐,观照“缘起”的法则。从无明开始,顺逆观察十二因缘,直捣生死的根源。午夜三点,在与无明的最后决战中,他的无上正念与无上观智彻底粉碎了魔王的权势。那一刻,无明被连根拔除,整个宇宙仿佛为之震动,诸天神灵齐声欢呼赞叹。他的心达到了绝对的清净——阿罗汉果。

证悟之后,他一度因感到“法”太过深奥,世人难以理解而不想再教导众生。但经过深思,他忆起佛陀的慈悲,最终还是决定承担起弘法的责任。

修行的伴侣

证悟后,阿姜曼忆起了一段尘封的往事。在过去多生中,他曾有一位一同发愿成佛的修行伴侣。在他证果后,这位伴侣的魂识前来,因他放弃成佛大愿而独自解脱感到悲伤与被遗弃。阿姜曼以极大的慈悲与智慧为她开示,解释了成佛与解脱的最终目标并无不同,都是为了止息痛苦。他劝她放下对过去的执着,发愿寻求自身的解脱。这位女魂识最终被他的法所感化,放下了怨怼,并因闻法的功德得以投生到忉利天。不久,她以天女之身再次来访,对他表达了无尽的感恩。

至高的赞叹

证悟后的几个夜晚,过去诸佛与无数阿罗汉圣弟子纷纷以禅相的方式前来,赞叹他的成就。他们开示说,生死轮回的监牢坚不可摧,能从中解脱者极为稀有。他们向阿姜曼解释了“如来”的真义——即是那颗清净之心,并解答了他关于已入无余涅盘的圣者为何仍能显现色身的疑惑。他们还为他示范了佛陀时代比丘们的威仪、禅修坐姿以及长幼尊卑的礼节,为他澄清了修行中的诸多细节。这些经历让阿姜曼对佛、法、僧的信心达到了究竟圆满的境地。

第四章:清迈的岁月

阿姜曼在清迈及泰北山区的行脚持续了十一年。他大部分时间独自修行,生活在最偏远、最危险的荒野中,与山地部落居民和各类非人众生结下了不解之缘。

拳击手

一位曾是著名拳击手的比丘前来拜师。但他随身携带了自己打拳姿势的照片,心中仍有留恋。当晚,阿姜曼在禅定中便看到这位比丘在他面前彻夜“打拳”的景象。第二天,阿姜曼在众人面前直言此事,令这位比丘惊恐万分。经过几番提点,这位比丘才意识到是照片在作祟,烧毁照片后,心才得以安定,并从此精进修行。

老虎假扮的人

阿姜曼与另一位比丘初到某个山地部落时,因当地人从未见过比丘,竟被村长误认为是“老虎假扮的人”,并警告村民远离。在接下来的几个月里,他们忍受着村民的猜疑、监视和食物的匮乏,但阿姜曼始终以慈悲心对待他们。最终,村民派代表前来询问,阿姜曼善巧地回答说,他闭眼静坐、来回经行,都是在寻找遗失的“佛陀”,并教给他们默念“佛陀”的法门。一位村民依法修行,很快证入了甚深的禅定,并获得了他心通。此事传开后,全村人都对阿姜曼生起了不可动摇的信心。当阿姜曼最终要离开时,全村人依依不舍,哭泣挽留,场面极其感人。

神通广大

阿姜曼的神通力常常在不经意间显现。他能预知村民的来访与他们的意图,并提前告诉弟子如何应对。他还曾接见过来自德国的天神,为他们开示“以无瞋降服瞋恚”的“必胜法门”。他解释说,天神的世界不像人类有地理距离的障碍,他们可以凭意念瞬间移动。阿姜曼与各类非人众生的互动极为频繁,教化之广,遍及三界。

象大哥

有一次,阿姜曼与阿姜考、阿姜玛哈通萨在山路上遇到一头巨大的野象挡住去路。阿姜曼让阿姜考上前与大象沟通。阿姜考恭敬地称呼大象为“象大哥”,并请求它让路。这头大象似乎听懂了,竟温顺地将象牙插入一旁的竹丛,表示不会伤害他们,让他们安全通过。阿姜曼事后解释,他通过他心通读到了大象的心思,它因比丘们的善意而生起了欢喜心。

青春年华

阿姜曼偶尔会讲述他年轻时与好友Chao Khun Upāli长老的趣事。一次,年轻的阿姜曼(小名曼)参加歌唱比赛,眼看就要输给一位女歌手,他的朋友俊(Chao Khun Upāli的小名)急中生智,冲上台谎称曼的母亲从屋顶摔下,将他从尴尬的境地中“救”了出来。这些故事展现了两位圣者在出家前活泼机智的一面。

不可思议的业力

阿姜曼在禅定中曾遇到一对因生前建造佛塔未完工而执着不去的鬼魂姐弟。他为他们开示了功德的真义在于善心而非物质本身,并教导他们五戒的功德。姐弟俩闻法后心开意解,立即投生到忉利天。

他还曾在一个禅相中预见到自己圆寂后,会有两位年轻比丘紧随其后证得圣果。他像护送他们一般,骑着大象将他们送入一个山洞,并给予了最后的教导。

饿鬼众

许多受苦的饿鬼会来求助阿姜曼,希望他能联系他们在世的亲人,为他们做功德回向。但很多饿鬼已死去太久,亲人早已不在世。阿姜曼对此深感悲悯,他解释说,鬼道众生无法自己创造功德,只能依赖他人,处境极其艰难。这更凸显了生而为人、能行善修行的可贵。

难搞的龙

在一个山洞里,阿姜曼遇到了一条脾气暴躁、爱挑剔的龙神。无论阿姜曼做什么——经行、睡觉、整理物品——龙神都会抱怨不休。阿姜曼耐心地为它开示了业力法则与慈悲的道理。起初龙神顽固不化,但最终还是被阿姜曼的智慧与慈悲所感化,开始反省自己的过错。

阿罗汉的圆寂

在Chiang Dao山洞修行期间,常有过去的阿罗汉在阿姜曼的禅境中显现,并为他示范他们各自般无余涅盘的方式——有的坐化,有的卧化,有的站化,有的则在经行中圆寂。这些景象庄严而神圣,让阿姜曼深刻体证了生死的实相与解脱的寂静。

心灵战士

阿姜曼对待疾病的态度,也如同对待烦恼一般,将其视为修行的战场。他教导弟子,病痛是“苦圣谛”的直接显现,应以正念与观智去勇敢面对、深入观照,而不是软弱地抱怨呻吟。他自己也曾多次通过“法的疗效”战胜了严重的疾病。他要求弟子们成为心灵的战士,在痛苦面前绝不退缩,因为只有战胜了对死亡的恐惧,才能真正超越生死。

第五章:特殊的问题

阿姜曼在曼谷停留期间,曾接受各方人士的提问。

完全的自信

一位长老问他,独自在山林修行遇到问题时向谁请教。阿姜曼回答,他向“法”请益。他的心就是战场,正念与观智就是武器,不断与内心生起的问题和烦恼辩论、战斗,直到一一解决。他强调“自为自依怙”,真正的答案必须从自己内在的修行中去寻找,而非仅仅依赖外部的老师或经典。

另一位修行者问他,来此地是为了帮助信众,还是为了追求自身的道果。阿姜曼回答:“我既无渴求也没有迷惑,我不寻找任何会产生‘苦’的东西。” 他解释,他早已洞悉了四圣谛,不再有任何迷惑,无需再去“寻找”什么。他活着,人们需要帮助,他便来帮助,仅此而已。

过去前生

人们常问关于前世因缘的问题,特别是夫妻间的缘分。阿姜曼解释,真正的善缘需要今生的共同努力来维系,包括相似的价值观、彼此的忠诚和共同行善。若一方行善一方作恶,即便许下千百个来世重逢的誓言也终将落空。

当被问及为何梵天与涅盘中没有男女之别时,他善巧地回答,不同境界的快乐形式不同,世俗的伴侣之乐无法与出世间的寂静之乐相比。一个被世俗欲望束缚的心,是无法理解超越感官之乐的境界的。

第六章:晚年

阿姜曼晚年回到了泰国东北部的色军府,但他依然保持着严格的头陀行。虽然年事已高,他的精进之心丝毫未减。

与猪为伍

作者阿姜摩诃布瓦尊者回忆起自己初到阿姜曼座下时的经历。他因害怕而不敢懈怠,但有一次午睡时,梦见阿姜曼严厉地斥责他像猪一样睡觉。他惊醒后将此事告知阿姜曼,阿姜曼却温和地开示说,这个梦是“法”在提醒他不要放逸,是一个吉祥的征兆,能激励他更加精进。这种时而严厉、时而慈悲的教导方式,正是阿姜曼独特的风格。

严格的修行方法

头陀比丘们常采用各种看似极端的方法来“苦其心志”,如不睡觉、禁食、在墓地或老虎出没地彻夜禅坐等。阿姜曼鼓励这种做法,认为这是对治顽固烦恼的有效手段。他自己也曾为了证法而修行到三次昏厥,濒临死亡。他告诫弟子,若想见到“法”的微妙,就必须有不畏死亡的决心。

法的疗效

在疟疾肆虐的Nong Pheu村,阿姜曼和他的弟子们常受病痛折磨。在没有药物的情况下,他们唯一的依靠就是“法的疗效”。他教导生病的弟子将病痛视为观照“苦圣谛”的绝佳机会,以正念与观智去面对,而不是怨天尤人。一位因病痛而软弱的比丘受到了他严厉的斥责,而另一位则通过他慈悲的安慰和引导而康复。这显示了他对症下药的智慧。

老虎是最好的老师

阿姜曼曾建议一位个性固执的比丘去一个有老虎出没的山洞修行,让他以“老虎为师”。这位比丘遵照师教,勇敢地前往。起初他被恐惧所压倒,但最终在悬崖边禅坐,直面死亡的威胁时,他的心瞬间坠入了前所未有的深定之中。那一刻,恐惧与疟疾都豁然痊癒。此后,他不再惧怕任何事物,甚至希望老虎出现来“帮助”他入定。这次经历让他深刻体会到,直面恐惧是通往内心力量的最佳途径。

最后的一场病

1949年,79岁的阿姜曼开始了他生命中最后一场病。他清楚地知道医药已无法回天,拒绝了大部分治疗。他最担心的是,若他在偏远的Nong Pheu村圆寂,前来吊唁的信众会为了食物而大量宰杀动物。出于对众生的慈悲,他不顾病体重负,坚持要弟子们将他送到有大市场的色军府圆寂。

离开Nong Pheu村的那一天,村民们悲痛欲绝,哭声震天,场面令人动容。经过几天的辗转,他终于抵达了色军府的Suddhawat寺。1949年11月10日凌晨2点23分,他在众弟子的守护下,安详地进入了般无余涅盘。

荼毗

阿姜曼的荼毗大典于1950年1月举行,场面盛大而庄严。来自全国各地的上万名僧俗弟子前来参加,但整个过程井然有序,充满了宁静与虔诚。荼毗当晚,当火焰升起时,一朵小云飘来,在火葬堆上空降下细雨,持续了约十五分钟后散去,天空复归晴朗。这一不可思议的景象,令在场所有人都深感震撼。

第七章:留给后人的遗物

阿姜曼圆寂后,他的弟子们一度陷入巨大的失落与迷茫。但他的精神与教导依然通过各种不可思议的方式延续着。

经过转化的舍利

荼毗四年后,一位信众惊奇地发现,他所供奉的阿姜曼的遗骨碎片,竟自行转化成了晶莹剔透的水晶状舍利。此后,各地拥有其遗骨的信众也陆续发现了同样的奇迹。这些舍利甚至还会神奇地增减或从头发转化而成,证明了阿罗汉清净之心对色身所产生的不可思议的影响。

其它的神秘灵异事件

一位年长的女居士在禅定中发现自己的心念波竟伸向了怀孕外甥女的子宫,预示着来生将投生为她的孩子。她惊恐地向阿姜曼请教,阿姜曼指导她用观智切断这个连结。她照做之后,外甥女不久便自然流产,这个未来的因缘也随之化解。这个故事深刻地揭示了“心”的微妙运作以及禅修在关键时刻的重要性。

阿姜措的奇幻历险记

阿姜措是阿姜曼的一位资深弟子,他的修行经历充满传奇。二战期间,他在缅甸因被误会而遭追杀,在村民帮助下逃入深山。在连续三天三夜未进食、濒临绝境时,他向龙天护法祈求。不久,一位神秘的绅士出现在路旁,为他供养了天界般美味的食物,使他恢复体力,最终平安抵达泰国。阿姜措相信,这位绅士是天神所化现。

完结篇

阿姜曼的传记是一部关于一位圣者圆满一生的记录。他的教导,尤其是他最后的遗教,强调了诸行无常,敦促弟子们应时刻精进,以正念与观智去观照内心,彻底根除作为生死之源的无明。他的生平证明了佛陀的解脱之道真实不虚,只要依循正道,任何人都有可能达到最终的寂静彼岸。虽然他已离去,但他的“法身舍利”——他的教导与典范——将永远作为后世修行者的明灯,照亮前行的道路。

附录 I

阿姜曼认为,记载于巴利经典的“法”犹如罐中之水,而未被记载、只能由亲身实证的“法”则如汪洋大海。他强调,直接从佛陀清净心中流露出的“活的法”,其力量远胜于书本上的文字。修行者不应成为只知啃噬经文的“啃书虫”,而应通过观照自身来证悟那无上的真谛。

附录Ⅱ

“心”(citta)的本质是纯粹的觉知,它明亮、清晰,但被无明所染污。凡夫的心被各种因缘条件(受、想、行、识)所束缚,在生死轮回中流转。禅修的目的,就是通过“止”与“观”,将心从这些束缚中分离出来,看清其虚幻的本质。当无明被彻底清除后,“心”便回归其本来的清净状态——它不再有中心、没有边界、超越时空,这就是“心解脱”,即涅盘。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请下载完整书籍: |