我们真正的家

阿姜查尊者, 生老病死, 南传上座部佛法 ·Index

Our Real Home - Ajahn Chah Subhaddo

我们真正的家 - 阿姜查尊者

我们真正的家是内心的平静。外在的家,虽然美好,但并不安宁——它终究不是我们真正的家,只是世间的一部分。

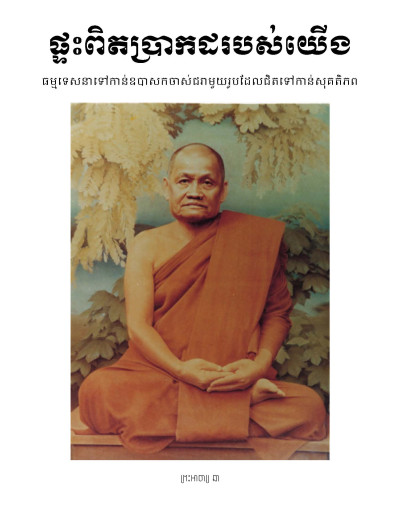

阿姜查尊者简介

阿姜查出生在泰国东北部一个安宁的大村庄。童年时,他曾出家为沙弥,在二十一岁时正式受具足戒,成为一名比丘。作为一名年轻的比丘,他学习了佛法、戒律及各种经典的基础。后来,他在泰国林居禅修传统的数位德高望重的大师座下修行。他遵循着头陀行僧的传统,行脚多年,在森林、山洞和坟场修行。他曾与被誉为这个时代最伟大的禅修大师之一——阿姜曼,共度了一段短暂但充满启发性的时光。

经过多年的行脚与修行,人们邀请他回到家乡附近的一片茂密的森林里安住下来。这片森林无人居住,以眼镜蛇、老虎和鬼魅而闻名,正是一位林居比丘理想的修行之地。围绕着阿姜查,一座大型的寺院(巴蓬寺)逐渐形成,越来越多的比丘、女尼和在家众前来聆听他的教导,并与他一同修行。如今,他的弟子们在世界各地建立了许多分支道场。

走进巴蓬寺,人们常会看到僧侣们从井里打水,以及路边的一个牌子写着:“请安静!我们正在尝试修行。”尽管寺院每天有两次集体坐禅,有时还有阿姜查的开示,但修行的核心在于生活的本身。僧侣们自己动手工作,自己染制和缝补僧袍,制作大部分生活必需品,并维护寺院的整洁。在这里,僧侣们过着严格而简朴的生活,遵循着戒律,一日一食(在钵中进食),生活用品极为有限。在森林中,散布着许多独立的小茅屋(kuti),供比丘们独自居住和修行,或在林间小径上经行。

这种严格的戒律生活,在一个和谐的团体中,营造出一种纯净而简单的氛围,让人们得以有效地培养德行、禅定与智慧。

智慧是一种生活与安住的方式,阿姜查努力维护比丘们纯净的生活方式,以便后人能在当今时代学习和修行佛法。

阿姜查善巧而直接的教导方式可能会让人产生误解。通常,我们需要反复聆听,心才会豁然开朗,而那些教导的意义也会变得愈发深刻。他能够根据不同的时间、地点,以及听众的理解力和根器,灵活地调整和阐述佛法,这种善巧令人赞叹。但有时在文字上,这可能会显得他前后不一,甚至自相矛盾。在这种情况下,读者应记住,这些话语是活生生的体验记录。同样,如果某些教导看起来偏离了传统,应当记住,尊者总是发自内心地、从他个人禅修体验的最深处进行开示。

(尊者于1992年1月16日圆寂)

译者记

1999年6月初,Deva Peter Walton先生请求我的允许,希望将我从英文翻译成高棉文的《我们真正的家》一文在柬埔寨作为法布施印刷流通。我欣然同意,因为这个想法与我一直以来希望在家乡传播佛法的愿望相符。

该文的英文版和高棉文版,曾由法国菩提望寺(Vatt Bodhivong)的Ven. Ngin Phen Indapanno比丘于1993年10月作为法布施印刷。

这次的第二次印刷,根据读者的建议,对一些词句进行了修订和补充。

我深切地希望,这篇文章能够帮助那些尚未生起清净信心的读者生起信心,决心修行佛法;并让那些已有信心的读者,信心更加坚定,更精进、正确地修行,以期早日证得最终的目标——涅槃。

愿纯净的佛法在世界各地兴盛!愿借由纯净佛法的力量,一切众生都能获得真正的幸福、真正的安宁、真正的和平!

香港,1999年7月5日 陈棉

编者记

《我们真正的家》这本小册子,是我第二次负责录入排版的书籍。

在重新录入的过程中,我根据《高棉语词典》(尊者朱那Joun Nath僧王编纂)校对了错误的拼写。此外,为了便于阅读和理解,我对一些句子进行了调整,增加了标点符号以区分句中的短语。我已尽力在添加标点时避免偏离原文的意义。尽管如此,如果在这次佛法开示的录入工作中存在任何无意的错误,我预先请求宽恕。

最后,我愿将此善行所生功德,回向给所有长老大德、父母、兄弟姐妹以及轮回中的亲友们,愿他们根据各自的信心领受这份功德。愿以此功德的力量,所有长老大德及兄弟姐妹、亲友们都能成就所愿。愿所有长老大德、兄弟姐妹、亲友们都能解脱痛苦,永享安乐。愿此善行成为修习佛法之助缘,令我等对佛、法、僧三宝生起净信,最终破除无明,洞见法义,于未来世证悟涅槃。

佛历2562年,2019年4月17日,于金边 Seng Rithy

我们真正的家

阿姜查 对一位临终老居士的开示

现在,请静下心来,以恭敬心聆听佛法。在我开示期间,请专注地听,就好像佛陀本人正坐在你的面前,为你说法。请闭上眼睛,放松姿态,将心安住于单一的目标。请让智慧、真理与纯净的三宝在你的心中升起,以此表达对佛陀最崇高的敬意。

今天,我没有带任何物质的东西来送给你,只有佛陀的法。请用心聆听。你必须明白,即使是佛陀本人,具足圆满的德行,也无法避免身体的败坏与死亡。当他年老时,他也舍弃了自己的身体,放下了这个沉重的负担。现在,你也一样,必须学会满足于你依赖这个身体多年的事实。你应当认识到,这已经足够了。

你可以把这个身体比作你使用了很久的家电,比如杯子、碟子、盘子等等。刚买来的时候,它们崭新而亮丽,但经过长久的使用,它们开始老化。有些已经破碎,有些已经遗失,剩下的也日渐衰败,它们的光泽不再,无法永保如新。它们的本质就是如此。你的身体也是一样:它持续不断地变化,从你出生的那天起,历经童年、青年,直到现在的老年。你必须接受这个事实。佛陀说过,诸行(无论是心理还是生理的现象)都不是“我们自己”,它们的本性就是不断变化。 请深入思量这个真理,直到你彻底明了。

这个躺在这里日渐衰败的身体,本身就是真理法(Saccadhamma)。这个身体的真相是永恒不变的佛法教导。佛陀教导我们要观察这个身体,审视它,并与它的本然状态和谐共处。我们必须能够与身体和平相处,无论它处于何种状态。佛陀教导我们要确保,只有身体被囚禁,而心不随之被囚禁。现在,当你的身体开始衰败,并随着年老而退化时,不要抗拒它,但也不要让你的心随之衰败。让心保持独立。 通过认识事物运作的自然法则来给心注入能量。佛陀教导我们,这就是身体的本性,它不可能有别的样子。身体在出生之后,必然会经历衰老、病痛,最终走向死亡。这是你此刻正在经历的赤裸裸的真相。请用智慧来观察这个身体,并接受这个事实。即使你的房子被水淹没或被火烧毁,无论发生什么灾难,都让它只发生在房子上。如果洪水来了,不要让它淹没你的心;如果大火来了,不要让它燃烧你的心。让那仅仅作为身外之物的房子被淹没或燃烧,而让你的心,放下对它的执着。 时间已经到了。

你已经活了很久。你的眼睛看过无数的形色,你的耳朵听过无数的声音,你拥有了太多的经历。而这一切,都仅仅是经历而已。你曾品尝过美味的食物,而那美味也仅仅是美味,仅此而已。不美味也仅仅是不美味。如果眼睛看到美丽的形色,那也仅仅是美丽的形色,丑陋的形色也仅仅是丑陋的形色。耳朵听到悦耳的声音,那也仅仅是悦耳的声音;刺耳的声音,也仅仅是刺耳的声音。

佛陀说,无论贫富、老少,无论是人是畜,世间没有任何众生能够永远保持在同一种状态中:一切都必须经历变化与分离。这是生命的真相,我们无法改变它。但是佛陀说,我们能做的,是观察我们的身心,并认识到它并非“我”或“我的”。它只是一个暂时的实相。它就像这座房子,名义上是你的,但你无法带着它去任何地方。你的财富、你的家庭也是如此,它们名义上是你的,但实际上它们属于自然。

这个真理不只适用于你一个人,它适用于每一个人,包括佛陀和他的圣弟子们。他们与我们的不同之处在于,他们接受事物的本来面目,他们看到了事物的本质就是如此。

因此,佛陀教导我们要审视这个身体,从脚底到头顶,再从头顶回到脚底。看一看这个身体,你看到了什么?有什么东西是真正洁净的吗?你能在其中找到任何永恒的实质吗?整个身体都在持续衰败,佛陀教导我们要认识到,它不属于我们。身体的本性就是如此,因为一切“行法”(Sankhara)都是变动不居的。你还能期望它怎样呢?事实上,身体的这种自然变化并没有什么错。错的不是身体,而是我们错误的见解。当我们看待事物的方式不正确时,我们就会受苦。

这就像河水,它自然地向下流,它不会逆流而上,这是它的本性。如果一个人站在河岸,看着河水迅速流向下游,却愚蠢地希望它能逆流而上,那个人一定会感到烦恼。无论他怎么想,他那错误的想法都不会让他获得安宁。他会因为自己的错误见解而受苦。如果他有正见,他就会明白水必然是向下流的。只要他还没有认识并接受这个事实,他就会一直烦躁不安,一直受苦。

那条向下流淌的河流就像你的身体。它曾经年轻,现在已经衰老,正自然地走向死亡。不要希望它有所不同,因为这是你无法改变的事情。佛陀教导我们要看清事物的本然,然后放下我们对它们的执着。

请将这种放下的心态作为你的皈依处。 持续地禅修,即使你感到疲惫。让你的心与呼吸同在。深呼吸两三次,然后将心安住于呼吸,并默念“佛陀(Buddho)”。持续地这样做。当你的身体越疲惫时,你的心就必须越专注,以便能够应对生起的痛苦。当你感到极度疲惫时,停止一切思绪。让心自己凝聚起来,然后将注意力转回到觉知呼吸上。只需在心中持续念诵“佛陀,佛陀”。放下所有外在的事物。不要去想你的孩子和亲人,不要执着于任何事情。放下。 让心汇聚于一点,让它安住于呼吸。让心只与呼吸同在。持续地观察,直到心变得越来越微细,直到感受变得微弱,心中升起一种清晰的觉醒。那时,当痛苦生起时,它会逐渐地、自然地平息下来。

最后,你会把呼吸看作是一位来访的亲戚。当亲戚要离开时,我们送他出门。我们看着他走远,直到他消失在我们的视线中,然后我们回到自己的屋里。我们也是这样观察呼吸。如果呼吸很粗,我们知道它很粗;如果它很细,我们知道它很细。当它变得越来越微细时,我们持续地观察它,同时保持我们的觉知。最终,呼吸会完全停止,那时只剩下觉醒的状态。这就是所谓的见到佛陀。我们拥有的那种清晰的觉知,被称为“佛陀”——觉者、醒者、光明者。这就是与佛陀相遇并与他同在,与知识和光明同在。因为只有佛陀的肉身进入了涅槃,真正的佛陀——那份觉悟、光明与洞见——我们可以在当下体验和证得。那时,心会合一。

因此,放下一切,除了这份纯粹的觉知。 如果在禅修中,心中出现任何景象或声音,都不要理会它们。全部放下。不要执着于任何事物。只安住于这份单一的觉知。不要担心过去或未来。保持静止。你最终会到达一个既不前进、也不后退、也不停止的地方——一个没有任何可执着或依恋的地方。为什么?因为它没有“我”,没有“我的”。一切都消失了。佛陀教导我们要这样空掉一切,不带走任何东西。去了解,去认识,当认识了,就放下。

证悟佛法,达到解脱之道,是我们每个人都必须亲力亲为的事业。所以,请努力放下并理解佛法。请精进地修行。不要为你的家人担心。此刻,他们就是他们自己;未来,他们也会像你一样。世上没有人能逃脱这个命运。佛陀教导我们要放下一切没有真正实质的东西。如果你能放下一切,你就会看到真理。如果你不这样做,你就看不到。这就是事物的本性,世上每个人都是如此。因此,不要担忧,不要执着于任何事。

即使你发现自己仍在思考,那也没关系,只要你用智慧去思考,而不是愚痴地思考。如果你想到你的孩子,请用智慧去想,而不是用愚痴。无论你的心转向何处,都要用智慧去思考和认识那些事物,了知它们的本性。如果你以智慧认识事物,你就能放下它们,而不会有痛苦。你的心会变得光明、喜悦、宁静,远离烦恼,达到合一。此刻,你能依赖和作为助力的,就是你的呼吸。

这是你自己的工作,不是别人的。让别人去做他们自己的事。你有你自己的责任和义务,你不需要承担你家人的责任。不要承担任何事情。全部放下。 这种放下会让你的心平静下来。你现在唯一的任务就是专注你的心,让它进入宁静。把其他一切都留给别人。色、声、香、味——都留给别人去处理。放下一切,只做你自己的工作,完成你唯一的任务。无论心中升起什么,无论是对痛苦的恐惧、对死亡的恐惧、对别人的担忧,或任何其他事情,告诉它:“别来烦我。你不再是我的事了。”当这些法在你心中生起时,你要不断地这样告诉自己。

“法”是什么意思?世间万物都是法。没有什么不是法。那么“世间”又是什么?世间就是此刻让你担忧的心理状态。“那个人会做什么?那个人又会做什么?我死后,谁来照顾他们?他们会怎么样?”所有这些,就是“世间”。甚至是对死亡或痛苦的恐惧,也都是世间。把世间丢掉! 世间就是它本来的样子。如果你让它主宰你的心,你的心就会变得暗淡,无法看清自己。所以,无论心中出现什么,只要说:“这不是我的事。它是无常、苦、无我的。”

想要活得长久的想法会让你痛苦。但是,想要立刻死去或早点死的想法,同样不正确,那也是苦,不是吗?各种现象不属于我们,它们遵循着它们自然的法则。对于这个身体的运作,你无能为力。你可以让它变得好看一点,打扮一下,暂时让它看起来不错,就像年轻女孩涂口红、留长指甲一样。但当年老时,每个人都处于同样的状态。这就是身体的本性,你无法改变它。但是,你能改善和美化的,是你的心。

任何人都可以用木头或砖块盖房子,但佛陀教导说,那种房子不是我们真正的家,它只是名义上属于我们。它是世间的房子,遵循着世间的法则。我们真正的家,是内心的平静。外在的房子可能很美,但它并不安宁。这里有这种担忧,那里有那种顾虑。所以我们说它不是我们真正的家,它在我们身外。迟早,我们都必须放弃它。它不是我们能永久居住的地方,因为它不真正属于我们,它只是世间的一部分。

我们的身体也是一样:我们认为它是“我”,是“我的”,但实际上它根本不是。它也是另一种世间的房子。你的身体一路走来,从出生到现在,它已经老了,病了,你无法阻止它,这是它的本性。希望它有所不同是愚蠢的,就像希望一只鸭子变成一只鸡一样。当你看到这是不可能的——鸭子必须是鸭子,鸡必须是鸡,身体必须经历衰老和死亡——你就会获得力量和能量。无论你多么希望身体能够长久存在,它都做不到。

佛陀说: “Aniccā vata saṅkhārā, uppādavaya-dhammino. Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho.”

意思是:“诸行无常,是生灭法;生灭灭已,寂灭为乐。”

“行”(saṅkhārā)这个词指的是我们的身心。诸行是无常和变化的。它们生起,然后灭去。但每个人都希望它们是永恒的,这是一种愚蠢的想法。看看你的呼吸。它先进来,然后出去,这是它的本性,它必须如此。吸气和呼气必须交替进行,必须有这种变化。诸行通过变化而存在,你无法阻止它。只要想一想:“你能够只呼气而不吸气吗?那会舒服吗?或者你能够只吸气而不呼气吗?”我们希望事物是永恒的,但它们不可能永恒,这是不可能的。一旦吸气进来,它就必须呼气出去。当它出去后,又必须再吸进来。这不是很自然吗?出生之后,我们变老、生病,然后死亡,这是完全正常的。正是因为诸行如此运作,因为吸气和呼气如此交替,人类才得以存活至今。

当我们一出生,我们就注定要死。出生和死亡是同一回事。就像一棵树,有根就必然有枝,有枝就必然有根。你不可能只有其一而没有其二。看到人们在死亡时如此悲伤、哀恸、哭泣,而在出生时却如此高兴、欢笑、庆祝,这有点可笑。这是一种迷惑,没有人曾真正深入地看过这个问题。我想,如果你真的想哭,最好是在有人出生的时候哭。因为实际上,生就是死,死就是生;根就是枝,枝就是根。如果你非要哭,就哭在根上,哭在出生上吧。仔细看一看:如果没有生,就不会有死。你明白吗?

不要想太多。只要想:“这就是事物的本性。”这是你的工作,你的责任。此刻,没有人能帮助你,你的家庭和财富也帮不了你。唯一能帮助你的,就是正确的觉知。

所以,不要犹豫。放下,把它们都抛开。

即使你不放下,一切也都在离你而去。你能看到吗?你身体的各个部分都在试图分崩离析。看看你的头发。当你年轻时,它们乌黑浓密。现在,它们在脱落,它们在离去。你的眼睛曾经健康明亮,现在它们衰弱了,视力模糊。当器官到了极限时,它们就会离开,这里不是它们的家。当你年轻时,你的牙齿坚固健康。现在它们松动了,或者你已经戴上了假牙。你的眼睛、耳朵、鼻子、舌头——一切都在离去,因为这里不是它们的家。你无法利用“行”来建造一个永恒的家。你只能在其中短暂停留,然后就必须离开。就像一个租客,用残缺的眼光看着他衰败的房子。他的牙齿不好了,他的眼睛不好了,他的耳朵不好了,他的身体也不健康了。一切都在离去。

所以,你不需要为任何事担忧,因为这不是你真正的家,它只是一个暂时的避难所。来到这个世间,你就应该思惟它的本性。现在存在的一切,都在准备着消失。看看你的身体。有什么东西还和原来一样吗?你的皮肤还是和原来一样吗?你的头发呢?它们从来都不是一样的,不是吗?这些东西都去了哪里?这就是自然,这就是事物的法则。当时间到了,现象就会走上它们自己的道路。这个世界没有任何东西值得我们依赖——它是一个永无止境的烦恼、困境、欢乐与悲伤的循环。根本没有安宁可言。

当我们没有一个真正的家时,我们就像一个没有目的地的流浪者,在这条路上走走,又在那条路上走走,停一会儿,又继续前行。只要我们还没有回到我们真正的家,无论我们做什么,我们都会感到不自在,就像一个离家远行的人一样。只有当他回到家,他才能真正地放松和安宁。

在这个世界上,你找不到真正的安宁。穷人没有安宁,富人也没有安宁。成年人没有安宁,孩子们也没有安宁。学识少的人没有安宁,学识渊博的人也没有安宁。哪里都没有安宁。这就是世界的本性。

拥有得少的人痛苦,拥有得多的人也痛苦。孩子、成人、老人……每个人都在受苦。因年老而受苦,因年轻而受苦,因富有而受苦,因贫穷而受苦——一切都是苦。

当你这样看待事物时,你会看到无常(aniccaṁ)和苦(dukkhaṁ)。为什么事物是无常和苦的?因为它们是无我(anattā)的。

这个正在经历病痛的身体,和那个觉知到病痛的心,两者都被称为“法”。那些无形的,比如思想、感受和认知,被称为“名法”(nāmadhamma)。那个被痛苦折磨的身体,被称为“色法”(rūpadhamma)。物质是法,非物质也是法。所以我们与法同住,我们就是法。实际上,并没有一个“自我”存在,只有法在不断地生起和灭去,遵循着它的自然法则。我们每一刻都在经历生与死。这就是自然的真相。

当我们想到佛陀时,当我们以正确的方式忆念他的教导时,我们会感到无比的崇敬。当我们看到任何事物的真相时,我们就看到了他的教导,我们就看到了法,即使我们从未修行过佛法。但是,如果我们听过法,学习过法,修行过法,却仍然没有看到真相,那我们仍然是无家可归的。

所以,请你明白这一点。所有的人,所有的众生,都在准备着离去。当众生活够了适当的时间,它们就会走上自己的道路。富人、穷人、年轻人、老年人,所有众生都必须经历这种变化。

当你认识到世界就是如此时,你会觉得它了无生趣。当你看到没有任何东西是可靠或真实的,你会对它感到一种厌离。

这种厌离并不是说你憎恨什么。心是光明的,它看到没有任何方法可以改变这种状况,世界就是这个样子。这样理解之后,你就能放下执着,以一种既不喜悦也不悲伤的心态放下,而是一种平静的心态,因为你通过智慧了知了诸行变化的本性。

Aniccā vata saṅkhārā——诸行无常。简单地说,无常就是佛。如果我们真正清晰地看到一个无常的现象,我们就会看到它在不断变化这一点上是恒常的。这是世间的恒常性。它不断变化,从童年到青年,再到老年,这种无常是确定和不变的。如果你能这样看待它,你的心就会感到安宁。不仅仅是你一个人,每个人都必须经历这条路。

当你这样思惟时,你会认为它们令人厌倦,然后厌离心就会生起。你对感官世界的喜悦会消失。你会看到,如果你有很多东西,你就必须舍弃很多东西;如果你有很少东西,你就舍弃得少。财富只是财富,长寿只是长寿,它们并没有什么特别。重要的是,我们应该遵循佛陀的教导,建造我们自己的家,用我刚才解释过的方式来建造它。建造你自己的家,放下,放下一切,直到心达到那种既不前进、也不后退、也不停止的安宁。 快乐不是我们的家,痛苦也不是我们的家。快乐和痛苦都会衰退和消失。

伟大的导师看到诸行无常,因此教导我们放下对它们的执着。当我们生命的尽头到来时,我们别无选择,我们无法带走任何东西。所以,在死亡之前就放下它们不是更好吗?它们只是沉重的负担,为什么要拖着它们走?现在就放下吧,放松下来,让你的家人来照顾你。

那些照顾病人的人,正在增长他们的善德和慈悲。一个病人给别人这个机会,不应该让照顾者感到困难。如果感到疼痛,或者有任何问题,都要告诉他们,并保持一个良善的心态。一个照顾父母的孩子,心中必须充满温暖和仁慈,不能有厌恶。这是你唯一能报答他们恩情的机会。从你出生、童年到长大成人,你一直依赖你的父母。我们今天能在这里,是因为父母在各方面帮助了我们。我们欠他们一份无法估量的恩情。

所以今天,你们这些作为孩子和亲人的人聚在这里,看到你们的父母如何变成了你们的孩子。以前,你们是他们的孩子;现在,他们成了你们的孩子。他们越来越老,直到再次变回一个孩子。他们的记忆力衰退,眼睛看不清,耳朵听不见。有时他们的话语颠三倒四。不要让这些事情烦扰你们。所有照顾病人的人,都必须知道如何放下。不要执着于这些事,要有耐心,让它自然发展。当一个孩子不听话时,父母有时会顺着他,只是为了保持安宁,让他开心。现在你们的父母就像那个孩子。他们的记忆和认知都混乱了。有时他们会叫错你们的名字,或者你们要杯子,他们却拿来盘子。这很正常,不要因此而烦恼。

接受照顾的病人,也应忆念照顾者的仁慈,并耐心忍受痛苦。努力集中精神,不要让心散乱或恼怒,不要给照顾你的人增添麻烦。所有照顾病人的人,请让自己的心中充满德行和慈悲。不要厌恶那些令人不快的工作,比如清理痰、大小便等。尽你所能。每个家庭成员都应该分担这份责任。

你们只有这一对父母。他们生养了你们,他们是你们的老师、护士和医生,他们为你们做了一切。他们养育你们、教育你们、为你们分享财富,并将你们作为继承人,这是父母巨大的恩惠。因此,佛陀教导了知恩(kataññū)和报恩(katavedī)这两个法。这两个法是相辅相成的。如果我们的父母有需要,身体不适或遇到困难,我们尽全力帮助他们。这就是知恩报恩,一种支撑世界的德行。它能防止家庭破裂,促进家庭的稳定与和谐。

今天,在你生病的时候,我为你带来了佛法作为礼物。我没有物质的东西可以给你,这座房子里似乎已经有很多了。所以我给你佛法,这是一种具有永恒价值的东西,一种你永远用不完的东西。从我这里接受了它之后,你可以随意地把它分发给其他人,它永远不会被耗尽。我很高兴能把这份佛法赠予你,并希望它能给你力量来应对你的痛苦。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请下载完整书籍: |