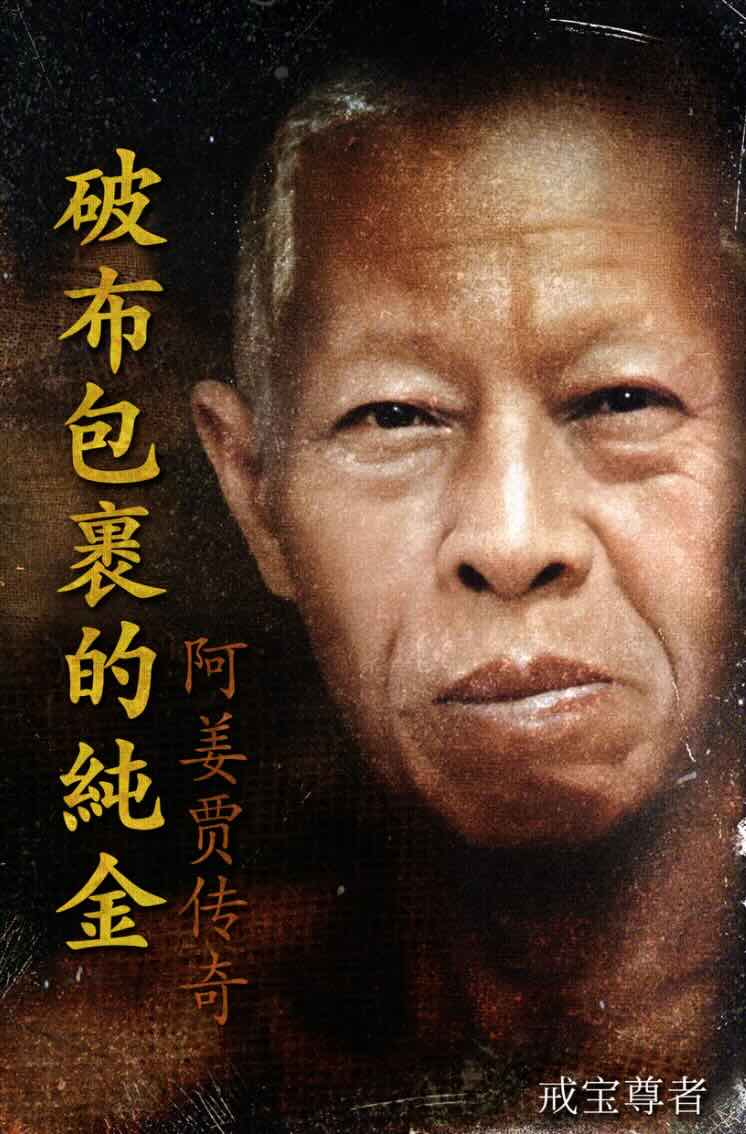

阿姜贾传奇:破布包裹的纯金

高僧大德, 南传上座部佛法 ·Index

Pure Gold Wrapped in Rags - Ajaan Dick Sīlaratano

阿姜贾传奇:破布包裹的纯金 - 戒宝尊者 - 摘要

我认为,我在小便的短暂时间内禅修,比起那些懒鬼彻夜禅修的效果还要好——一位言行粗犷、不拘小节的森林比丘,其内在却蕴藏着证悟涅槃的纯净之心,他的传奇一生是对“人不可貌相”最真实的诠释。

中译者序

本书以第一人称自述的方式,记录了泰籍华裔森林头陀比丘——阿姜贾的成长与修行经历。书名《破布包裹的纯金》源于其老师阿姜曼对他的评价,精准地描述了他粗犷不羁的外表言行(破布)与清净圆满的内心成就(纯金)。

阿姜贾的某些言行习惯源于其宿世及今生的习气,这在佛教经典中并不罕见。即便是证得阿罗汉的圣者,也可能残留过去世的习气,如毕陵伽婆蹉尊者历经五百世婆罗门生涯,习惯性称人为“仆人”。佛陀指出,唯有佛陀才能彻底断除一切不良习气。同样,众生的天生气质也深受前世影响,但佛法并非宿命论,而是强调今生培养善法与精进修行的重要性。

因此,我们不应“以貌取人”,不能仅凭外表就判断一位比丘的戒、定、慧。阿姜贾曾师从阿姜绍与阿姜曼,阿姜曼曾暗示,阿姜贾找到他时已证得三果阿那含。他的修行法门主要是在心中默念“Buddho”以及四念处中的“身至念”,尤其是“三十二身分”,以此勘破我见我执。

书中章节精彩纷呈。例如,阿姜曼曾严厉呵斥那些鼓吹素食等同于修行的信众,指出若此理成立,牛羊等草食动物早已成佛。这警示我们,修行在于内心,而非外在的戒禁取。又如,阿姜贾提出的“优雅地老去”概念,启发我们应通过布施、持戒、禅修等方式,为晚年生活奠定健康与尊严的基础。

阿姜贾的一生证明,当今时代依然可以证得圣果。佛陀曾言,只要世间有八正道的实践,就必有阿罗汉的存在。阿姜贾已圆满此生的梵行,为漫长的生死轮回画上了句点。这本书不仅是他的传奇故事,更是他的法身舍利塔,蕴含着他的戒、定、慧、解脱与解脱知见等成就,将激励后世的修行者。

第一章 黎明破晓

“阿姜贾,揭开了尘世人格的破布,显露出被包裹在破布里的纯金”

二十世纪初的中国东南部,农民生活在天灾人祸的绝望之中。一个名叫谢昂的闽南青年,在经历了连年的洪灾与干旱后,于22岁那年告别父母,徒步南下,加入了前往东南亚的移民大潮。他最终在泰国东南海岸的兰辛县定居,开始新的生活。他便是未来阿姜贾的父亲。

阿姜贾从父亲那里继承了福建闽南人坦率、自信、声音洪亮、意志坚强的性格特质。他的言谈有时夹杂粗鄙的口头禅,但这并非恶意,而是其文化背景的一部分。这种“没文化”的性格在他出家前便已闻名,也构成了他“破布”般的外在形象。

本书内容主要源于阿姜贾在2000年初,高龄84岁时接受的一系列口述访谈。他同意讲述自己的生平,希望以此激励后来的修行者,让他们相信传统的佛教修行方法确实能引向解脱。他的叙述坦诚、不加修饰,充满了希望、目标与冒险,展现了他修行旅程中的勇猛与坚毅。他并不回避自己的缺点,也坦率地描绘与他交往的人。他对自己证悟的深度充满信心,这种择善固执与旺盛的斗志,为他赢得了“破布包裹的纯金”这一称号。

阿姜贾出生于一个交通靠步行与船只、夜晚靠烛火的时代。那时的泰国,大部分国土被原始森林覆盖,为森林头陀比丘提供了理想的修行环境。然而,随着时间的推移,大规模的森林砍伐使得这种环境急剧萎缩。因此,本书既是对佛教头陀苦行最后一个黄金时代的致敬,也是对理想禅修环境殒落的悲歌。

二十世纪初,泰国森林头陀传统复兴,旨在重振佛教修行的古老准绳:在森林中生活、严格持戒与精进禅修。阿姜贾于1937年出家,加入了这股潮流。头陀比丘们过着简朴的云游生活,仅携带三衣、一钵、滤水器及头陀伞等必需品,在荒野中徒步,依靠沿途村庄的布施维生。这种艰苦的旅程是对他们精神力量与耐力的极限考验。

阿姜贾的修行始于森林禅寺的生活,在阿姜孔玛的指导下,他学习了以默念“Buddho”(佛陀)和观想三十二身分等禅修业处。他不仅遵守住在森林、每日托钵、日中一食等核心头陀支,还勇于尝试更严格的苦行,如只穿粪扫衣、露宿树下或山洞,以及不倒单(不躺卧)。

阿姜贾的故事揭示了他对自然环境的深刻理解,也记录了一个时代的变迁。他的自传挑战着后来的修行者,要求他们在任何情况下都要忠于传统的修行方法,从而亲证从苦中解脱。本书真实地记录了阿姜贾的生命历程,不仅展示了他尘世的性格特质,更揭示了他如何揭开这层“破布”,显露出内在的“纯金”。

第二章 破布

“真正的幸福,存在于一个人不执着尘世、不为世俗所累的心里,这存在于每个人心中的‘法’”

我父亲从中国来到泰国,在尖竹汶府定居,并与我的泰国母亲结婚。他们经营着一家杂货店,家境富裕。我于1916年6月6日出生,排行第四。父母最初叫我“Ow Jia”(黑石头),因为我背上有一块很大的黑色胎记,后来简称我为“贾”。据说这种胎记是吉祥的征兆,象征着坚若磐石、能忍受一切苦乐的性格。

我的童年在一个两层楼的店屋里度过,屋后就是通往大海的运河。我从小水性极佳,是村里最会游泳的人之一。我性格倔强,从不让他人占便宜。有一次在码头卖水果,一个高大的中国人蛮横地把他的货压在我的货上,我警告无效后,一记上勾拳将他打昏。我始终认为自己没错,因为我必须捍卫自己的权利。

读完小学四年级后,我便在家中帮忙,承担了大部分繁重的工作,并乐在其中。我既不喝酒也不吸毒,唯一的恶习是抽烟。闲暇时,我和朋友们出海捕鱼、打牌,过着及时行乐的生活。那时,我对善恶、因果报应毫无概念,连最基本的佛教经文都不会念。

随着年龄增长,我成为家里的顶梁柱,乘船去象岛等地做生意,买卖榴莲、山竹、棺材板等货物。我身强体壮,从不畏惧艰苦的工作。一次出海时遇到狂风暴雨,船只几乎要散架,我以为自己必死无疑。危急时刻,我想起外婆教我的禅修方法,在心中默念“佛、法、僧”,奇迹般地,风浪减弱,我得以脱险。

二十岁时,我与一个名叫Paeng的女孩交往,打算结婚。按照泰国习俗,我想在婚前短期出家三个月,以报答父母的养育之恩。当时,阿姜曼的两位著名弟子——阿姜李和阿姜孔玛正在尖竹汶府行脚,他们是第一批将泰国森林头陀禅修传统带到东海岸的禅师。我的外婆曾带我去拜见阿姜孔玛,他坚毅的威仪给我留下了深刻印象。

我的出家决定让家人和朋友们都大吃一惊,因为我向来顽劣不堪,被认为是“捣蛋鬼”。大家都断言我不可能在僧团待得住。然而,事实却出乎意料,与我一同出家的朋友阿沃几天后就还俗了,而我却留了下来。

在阿姜孔玛的指导下,我开始了为期数周的白衣净人训练。一个晚上,在聆听阿姜孔玛开示时,我遵照指示在心中默念“Buddho”(佛陀),突然间,我的心进入了一种宁静、安详的禅定状态,并看到了自己跪在白沙上脸朝下倒地的清晰画面。我向阿姜孔玛请教,他鼓励我说:“不用担心,那代表你的禅修正走在正确的道路上。”这次经历是我修行的真正启蒙,我体验到了前所未有的幸福感。

这次禅定体验后,我对女友的看法也改变了。第二天托钵时再见到她,我告诉她我决定继续出家,不再还俗。随后,我开始修习“不净观”,观想人体的丑恶不净,以对抗情欲。当我深入观照身体内部血肉模糊的实相时,强烈的厌恶感油然而生,对女性身体的欲望也随之消退。

我的前女友后来嫁作人妇,一生平淡地死去。这让我感悟到与善知识交往的重要性。我也开始反思家庭生活的艰辛,体会到父母养育子女的不易。但我也认识到,世俗的幸福观往往会将人引向痛苦的轮回。佛陀的故事深深打动了我,他舍弃荣华富贵,去寻找真正的幸福源泉。真正的幸福,并非物质或感官享乐,而是存在于不执着于世俗、内心清净的“法”之中。

第三章 僧伽梨

“真诚,是修心的基本品质,哪怕一个人有多么无知,只要他在任何状态都能真心诚意修行,无论是站立、行走、坐卧……,那么总有一天他一定会获得无上的快乐。”

1937年7月11日,我在尖竹汶寺正式受戒,法名“Cundo”。我的戒师阿姜李在仪式后教导我,比丘主要的禅修功课是观想身体的五个部分:头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤,并以此勘破身体不净、无常、非我的本质,从而放下贪欲与执着。

受戒后,我回到斋温甘林寺,跟随阿姜李和阿姜孔玛度过了最初的三个雨安居。阿姜孔玛的到来缘于一个有趣的梦境。一位村民梦见两头白象(象征阿姜孔玛和随行的沙弥)变成了一只白鸡。不久后,一只真实的白鸡竟逃到寺院寻求庇护,并从此与阿姜孔玛形影不离,仿佛能听懂他的指令。这个故事在当地传为佳话,人们相信这是预示着寺院将出现一位修行圆满的高僧的吉兆。

然而,我出家的第一个雨安居却在懒惰与昏沉中度过。我每天吃着信众供养的食物,却无心修行,内心感到无比惭愧。我痛斥自己:“你这个混蛋!算什么出家人?” 在强烈的自我谴责下,我重新燃起斗志,决心与自己的恶习斗争。我开始精进禅修,在心中默念“Buddho”,并练习经行。我每天早晚不间断地经行,有时长达三四个小时,以至于脚下的土路都因过度使用而龟裂。

随着禅修的深入,我开始思惟死亡。我认识到,无论人生前多么成功,死后一切都将化为乌有。这促使我更加珍惜当下,我鼓励人们持续不断地专注于“Buddho”,直到它成为一种习惯。

然而,我的禅修仍有起伏,有时昏沉欲睡。我深感沮丧,于是跪在佛像前立下重誓:“从这一刻起,如果我不坚定不移地打坐,愿我被闪电、地震、洪水和熊熊烈火摧毁!” 这个誓言给了我无穷的力量。我开始日夜禅修,以极大的毅力将心念牢牢地安住在“buddho”之上。即使双腿剧痛,我也不敢起身,因为害怕违背誓言的后果。

在1938年的雨安居,我发誓在整整三个月内不躺下睡觉(不倒单)。这是一个巨大的挑战,我的身体极度疲惫,屁股因久坐而疼痛不堪。但我以牛一般的蛮力与脾气坚持了下来,从未躺下休息过一次。在长达三个月的不倒单过程中,我体验到了崇高的禅定境界,心变得纯粹、精妙、无与伦比的静谧。

我也深刻地思惟着众生在生死轮回中的苦难。世俗家庭生活充满了对子女、配偶和财产的执着,这些羁绊将人们拖入无尽的痛苦深渊。我认识到,真诚是修心的基本品质。无论一个人多么无知,只要他真心诚意地修行,总有一天会获得无上的快乐。雨安居结束时,我成功地履行了誓言,这给了我极大的信心,让我能够迎接未来更严峻的挑战。

第四章 白骨

“众生心中的意识,本质是一种没有目标的流浪者,在无尽轮回中漂泊,漫无目的,没有方向,无休止地前进,找不到最终休息的归宿。”

1939年雨安居,阿姜孔玛制定了严格的日常作息,要求所有僧侣精进禅修。当时,阿姜李的僧团以断食精进,而我们则以不倒单(彻夜不眠)来比赛。这种极端的苦行引来了其他寺院僧侣的非议,他们指责这是“自虐苦行”,违反了佛陀的中道。此事甚至惊动了泰国僧王,他亲自前来调查。

在僧王来访期间,我担任他的侍者。僧王非常谨慎,他亲自观察我们的行持,发现我们并非如指控所言。他旁听了阿姜孔玛的开示,赞叹其说法辩才无碍,远超饱学之士。他还亲自跟随阿姜孔玛进入森林行脚,体验头陀比丘的生活。在一场暴雨中,僧王全身湿透,而阿姜孔玛却因善巧地将袈裟藏于钵中而保持干爽,这让僧王对头陀行的智慧有了更深的理解。最终,僧王公开赞扬了森林头陀比丘的修行方式,平息了争议。

我的第三次雨安居,禅修进入了更深的层次。我以极大的毅力持续默念“buddho”,当心念纷飞时,我便加快速度,不给妄念留任何空隙,直到心自然趋入宁静的禅定。在经行时,我体验到一种轻灵飘逸的感觉,仿佛漂浮在空中,可以彻夜行走而不觉疲惫。

在一次禅修中,我因体悟众生在无尽轮回中漂泊无依的苦难而生起强烈的悲悯之心,泪水潸然而下。我向阿姜孔玛报告了这次体验,他指导我说,这是强烈的“法喜”,虽然强大但无法持久。他要我继续专注“buddho”,待法喜消退后,将注意力转向三十二身分的观照。

我遵从指导,开始系统地观想身体的各个部分,从头发、皮肤到内脏、骨骼。我发现,无论如何观想,身体的任何部分都找不到丝毫吸引人之处。一旦剥去皮肤这层外衣,剩下的只是一堆令人厌恶的血肉。我对人体的贪欲执着因此大大减弱。

随后,我将禅修的关键词从“buddho”转为“maraṇaṁ”(死亡)。对死亡的持续思惟,让我产生了为实现佛陀“不死法”(涅槃)而修行的强烈愿望。我认识到,修行不能三心二意,必须全心投入。当我的禅修再次出现起伏时,我意识到自己丢失了“buddho”这个锚。我重新拾起它,并以更坚定的决心对抗内心的散乱。我为自己设定静坐的时限,发誓不达时间绝不起身。经过这次考验,我的禅修基础变得无比坚固。

有了坚实的定力基础,我重新将“身至念”作为禅修重心。我用正念与观智剖析身体,特别是那些曾让我产生欲望的部位。我发现,所谓的性吸引力,完全是基于被欲望玷污的心所产生的错误感知。当用智慧看清身体肮脏、令人反感的本质时,吸引力便荡然无存。

在一次坐禅中,我的“身至念”达到了顶峰。在心智的观想中,我将自己的身体一块块肢解,剁成肉泥,骨头化为尘土,直到身体的影像彻底崩解,融入大地。就在那一刻,外在的表象世界轰然坍塌,我的心识汇聚成一种纯净、奇妙的觉知状态,向四面八方辐射。心中根植已久的性欲杂染被彻底拔除净化。

我体验到了无法言喻的“法”,那是一种超越世间一切财富的无价之宝。我领悟到,我们所体验的“心”有两个面向:“思考的心”和“觉知的心”。前者充满虚构与染污,后者则是纯粹、简单的觉知本身。当精进、正念、定、慧等道品融为一体时,它们会汇聚到远离一切的清净觉知中。那一刻,“心”与“法”合而为一,我对物质世界的一切欲望都消失了。

第五章 乡间小道

“从早到晚保持正念,密切关注自己所做的每一件事,心智始终保持清醒,念念分明,觉知当下。”

在经历了深刻的禅修突破后,我渴望得到一位权威禅师的印证。我深信,只有声名显赫的阿姜曼才能正确解释我的体验。于是,1939年12月,我决心前往泰国北部的清迈寻访他。

我的老师阿姜孔玛对此表示怀疑,他说:“像你这样的比丘怎么可能和阿姜曼在一起?” 这反而更坚定了我离开的决心。我向他解释,我需要一个更隐蔽、远离亲友干扰的环境,才能更好地修行。最终,他同意了。

与父母告别时,他们泪流满面,担心我挑食的习惯无法适应艰苦的旅途。我安慰他们,这正是改变自己的机会。接着,我去向阿姜李辞行,他非常赞同我的决定,并鼓励道:“去吧,贾!就像如来的弟子一样!” 他还提醒我,在阿姜曼面前必须时刻保持警惕和诚心,因为阿姜曼能看穿人心。他还让他的弟子陈福安与我同行。

我和陈福安搭乘火车抵达清迈后,开始了在北部荒野中寻找阿姜曼的艰苦旅程。我第一次赤脚在崎岖的山路上长途跋涉,双脚磨出了水泡,身体极度虚弱。在绝望中,我时常在心中向阿姜曼祈求指引。我相信他有天耳通和他心通,能感知到我的困境。

最终,我们在一个小村庄打听到,阿姜曼就住在一座废弃的老寺院里。当我们抵达时,我看到一位身材矮小、皮肤黝黑的老比丘静静地坐在那里,仿佛早已在等候我们。他威严的气质让我确信他就是阿姜曼。我跪下向他顶礼,并简要地叙述了我的禅修经历,特别是观身至身体影像消失、只剩下纯粹觉知的体验。

阿姜曼静静地听完,回答说:“继续保持同样的修持,这已经很好了,继续努力吧,直到完成你的功课为止。” 他的话虽然简短,却给了我极大的肯定和安慰。当晚,我正式请求他成为我的阿阇黎,他接受了我,我们之间长达四年的师徒依止之缘就此展开。

阿姜曼为我详细讲解了森林头陀比丘的行为准则和义务(vatta),这些准则旨在通过日常琐事培养正念与正智。他要求我从早到晚保持正念,无论是托钵、打扫还是用餐,每一个动作都要念念分明。

然而,在与阿姜曼相处的初期,我还是因自己的粗心而受到了严厉的训斥。一个寒冷的夜晚,我因无法忍受严寒,向同伴陈福安抱怨想回家。第二天清晨,阿姜曼便当众对我发出如猛虎般的咆哮:“你们这些来自南海之滨的人,一点都不懂得忍痛!滚出去!” 这让我惊骇不已,也让我深刻体会到他确实拥有他心通。从那时起,我在他面前言谈和思考都变得格外小心。

阿姜曼严格要求弟子遵守佛陀制定的头陀行,例如粪扫衣(穿废弃布料制成的袈裟)、三衣住(只穿三件主要袈裟)、常乞食(每日托钵)、次第乞食(不择户托钵)、一座食(日中一食)、一钵食(只从钵中取食)等。这些苦行旨在帮助比丘消除烦恼,特别是对衣、食、住的贪爱。阿姜曼自己一生都严格奉行这些头陀支,为弟子们树立了完美的榜样。

第六章 荒野丛林

“正念与正智会教你理解身体、疼痛与心意识之间的因果联系,当你了解它们之间的因果关系,苦受就不再成为困扰你的因缘。”

在丹霞森林禅寺,阿姜曼为弟子们制定了严格的日常作息。从凌晨三点起床经行,到清晨托钵、用餐,再到白天的坐禅与经行,直至傍晚的集体劳动和晚间的开示与禅修,每一刻都旨在让弟子们专注于解脱道。他强调,正业,特别是比丘的戒律,是禅修的基石。

与阿姜曼相处期间,我经常成为他“指桑骂槐”的对象。当有其他比丘行为不当时,他常常会当众严厉地训斥我,以此来警示他人。起初我感到委屈,但后来明白这是他独特的教学方法,便默默忍受。

一次,阿姜曼因疟疾复发而病重。他却不顾病体,应邀翻山越岭去主持一场功德法会,其坚韧的毅力令护送他的山地青年都惊叹不已。返回寺院后,病情加重,他被送往清迈的医院治疗。然而,西医治疗效果不佳。阿姜曼以内观审视病情后,认为只有“法药”才能治愈他,并决定前往一处名为佩尔森林的地方疗养。

我与其他几位比丘自愿前往照顾他。在那里,我亲眼见证了他如何运用正念与正智来对抗剧烈的病痛。他教导我们,当病痛来临时,应召唤“法”的力量来应对。他认为,痛苦的程度并非取决于身体病痛的严重性,而是取决于我们对身体的执着程度。身体的感受只是自然的生理现象,只要心不执着,就不会产生烦恼。这种“身受心不受”的教导,是他在面对病苦时展现出的非凡定力的核心。

在照顾阿姜曼的三个月里,我无微不至地侍奉他,从准备饮食、清洗衣物到每晚为他按摩。这段经历对我来说是一堂极其宝贵的佛法课程,让我深刻体会到精神力量远比身体力量更为重要。我对他产生了如父亲般的敬爱,深信他是佛法与戒律的化身,一位完全觉悟的阿罗汉。

一个傍晚,一位妇女在田野里唱着一首充满悲情的歌曲,歌词描述了身心的苦难。这歌声深深触动了我,使我的心瞬间凝聚,进入了纯粹觉知的禅定状态。我体悟到,世间的一切景象和声音,只要用正念和正智去观照,都能成为领悟佛法的助缘。

在禅修中,我时常出现各种禅相(nimitta)。我向阿姜曼请教,他告诫我不要追逐这些影像,因为它们只是心所创造的幻象,并不可靠。他指导我应将注意力转向内心,从源头上去探究这些现象。

一次,阿姜曼的一位资深弟子带领一群信众前来,宣扬素食的好处,并暗示吃肉是不道德的。阿姜曼对此发出了狮子吼般的严厉驳斥。他指出,人的道德品质并非取决于吃什么,而是取决于内心的净化。佛陀明确允许比丘食用“三净肉”。如果吃素就能开悟,那么牛羊等草食动物早就成佛了。他告诫他们,不要执着于饮食这种微不足道的小事,而应关注内心中真正的垢染——贪、嗔、痴。

第七章 根

“专注当下,对过去及未来的担忧和顾虑就会消失,你的心就不会再向外追逐那些令你烦躁不已的念头”

在佩尔森林疗养六个月后,阿姜曼收到了来自东北部乌东泰尼府的邀请,希望他能荣归故里,教化当地的弟子。他已在北方生活了十二年,认为时机已到,便同意了请求。他的决定展现了“优雅地老去”的智慧。

对于未曾禅修的人来说,衰老是充满恐惧与焦虑的过程,身体机能和智力的衰退让他们感到无助。然而,对于终生践行布施、持戒、禅修的修行者而言,老年是功德波罗蜜成熟的时期,他们的内心安详,不为身体的衰败所困扰。阿姜曼便是后者的典范,他虽然身体衰弱,但精神却散发着青春的活力。

我们一行人先乘火车抵达曼谷,再前往呵叻府。在那里,阿姜曼向信众开示了业力因果的法则。他强调,世间的一切成就终将随死亡而消逝,唯有善恶之业会伴随我们走向来生。因此,我们必须时时刻刻警惕自己的身、语、意,谨言慎行,为自己和他人创造幸福的因缘。

抵达乌东泰尼府后,阿姜曼选择在一处令人畏惧的坟场——农尼韦特结夏安居。在那里,他继续教导弟子。一位信众曾问及夫妻间的吸引力是否源于前世因缘。阿姜曼回答说,虽然前世因缘确实存在,但大多数人的情爱关系更多是源于当下的爱染烦恼。这些烦恼的力量强大,使人盲目地追求满足,而不会耐心等待所谓的“前世情缘”。

阿姜曼教导比丘们,要成为成熟的修行者,必须严格持守戒律,哪怕是微小的戒条也不可轻忽。他强调,要让“内在比丘”达到完美,心必须安住于当下。只要专注于当下,对过去和未来的担忧便会消失,心就不会再向外攀缘。当比丘的行为无可指摘时,他的内心便会充满法喜,修行也能顺利进展。

雨安居结束后,我再次跟随阿姜曼踏上头陀行脚的旅程。我扛着我们两人的钵,紧随他身后,从不过问目的地。尽管他年事已高,步履却异常迅速,我几乎要跑起来才能跟上。

一个傍晚,阿姜曼给我讲了一个他在禅相中看到的奇特景象。他看见自己骑在一头巨大的白象上,身后跟着两头稍小的白象,各驮着一位年轻比丘。他们进入一个山洞,阿姜曼对两位比丘做了临别赠言,说他此生已是最后一站,不会再回到生死轮回中,并鼓励他们精进修行,最终也能像他一样解脱。

阿姜曼解释说,这个禅相预示着在他圆寂后,会有两位年轻比丘证得圆满的解脱。同时,这也揭示了“止”与“观”对于已解脱的阿罗汉同样重要,直到他们生命的最后一刻。虽然他没有说出那两位比丘的名字,但我后来意识到,其中一位可能就是我。

与阿姜曼一起修行的日子里,我深刻体会到他是一位完美的导师。他的言行举止与佛陀的教诲完全一致,从未偏离解脱之道。他的一生都在践行“少欲”、“知足”、“乐头陀”的原则,过着极度简朴的生活,为所有弟子树立了无与伦比的榜样。

第八章 种子

“唯有丰富我们内心的品质,才有资格与条件遇到正确环境、正确引导、正确见解,引领我们证悟‘法’的最高真谛。”

在与阿姜曼一同度过两个雨安居后,他受邀前往沙空那空府。不久,他收到了他亦师亦友的善知识——阿姜绍病重的消息。阿姜曼派我代表他前去乌汶府的黎明塔寺照顾阿姜绍。

我徒步两周抵达目的地,发现阿姜绍因被蜜蜂严重螫伤而引起急性过敏,情况危急。我用草药为他敷治,几天后,他的病情终于好转。在与他相处的日子里,他向我讲述了黎明塔寺的由来,以及他如何用慈悲心感化一群被村民视为守护神的乌鸦,从而让村民们摒弃迷信,皈依三宝的故事。

阿姜绍康复后,独自前往寮国。我谨记阿姜曼的叮嘱,带领几位比丘随后赶去。我们在湄公河上经历了惊险的漩涡,最终安全抵达。然而,我们还是晚了一步,阿姜绍已在返回途中病危。我们在码头接到他时,他已奄奄一息。在寺院大殿里,他用尽最后的力气向佛像行了三次顶礼,在第三次顶礼时,他安然进入深度的禅定,并于1942年2月3日圆寂,享年82岁。

我为他料理后事,用木炭铺满棺底以吸收液体,防止异味。在为他守灵数日后,我将他的遗体送回泰国乌汶府火化。之后,我再次踏上寻找阿姜曼的旅程。

我追随佛陀和古代圣者的足迹,独自在荒野中行脚。阿姜绍的一生成为我巨大的激励。他一生云游,过着极度艰苦的生活,只为寻求最终的解脱。他的榜样让我明白,真正的修行需要面对艰苦的环境。佛陀曾以“砍伐丛林,但不要砍倒树木”来比喻修行,意指要根除内心的烦恼丛林。阿姜曼则更直接地诠释:“不只是砍伐,而是要连根拔起!”

历经数月艰苦跋涉,我终于在班阔村的森林禅寺与阿姜曼会合。那里的僧团纪律严明,比丘们都专注于禅修。在那年的雨安居期间,阿姜曼每周都会为我们开示,他的教法深刻而鼓舞人心,从不空谈理论,而是直指修行核心。

一次开示中,阿姜曼赞叹了他的弟子阿姜考,称他已完全解脱。接着,他提到一位在清迈找到他的比丘,仅用三年时间就达到了他花费二十二年才达到的三果“不还”境地。他解释说,这种差异源于各自过去世所累积的波罗蜜不同。虽然他没有点名,但我知道他说的就是我。这让我深刻领悟到,唯有通过生生世世培养布施、持戒、智慧等十种波罗蜜,丰富我们内心的品质,我们才有资格遇到正确的善知识和修行环境,从而证悟最高的真理。

我的粗犷外表只是习气,并非本性。阿姜曼正是看穿了我这层“破布”,才发现了内在的“纯金”。就如佛陀时代的鸯掘魔罗,虽然曾是连环杀手,但因其深厚的善根,最终在佛陀的点化下证得阿罗汉。这说明,不能仅凭外表和性格来判断一个人的内在修行价值。

第九章 纯金

“解脱道上真正的成就来自于内心的奋斗,包括巨大的精进、严格的戒律和坚定不移的决心。”

1947年初,离家七年后,我决定返回故乡尖竹汶府,以报答父母的养育之恩。我认为最好的报答方式是教导他们佛法。回到我最初出家的斋温甘林寺后,我担任了临时住持。在接下来的两年里,我一边照顾生病的母亲,一边带领当地僧俗信众修行。

我教导的核心始终是“身至念”。我引导听众在禅修中观想肢解自己的身体,从眼睛、鼻子、牙齿到内脏,将它们一一拆解、切碎,散落在地上,然后反思:“在这一片混乱中,‘我’在哪里?‘我的’归宿何在?” 这种直接而严苛的教法引来了一些非议,连我的老友阿姜放也劝我应该讲一些更“悦耳”的法。但我坚持认为,无论男女,心的本质没有区别,都必须面对身体不净的实相,才能生起厌离,走向解脱。

我的言行举止依然粗犷不羁,不拘小节。在开示时抓挠身体,偶尔说些粗话,这些行为让我母亲感到难堪,也让一些信众觉得不雅。但我认为,这些只是身体的自然反应,人们之所以感到尴尬,是因为对身体的美好外相有太多执着,不愿面对其肮脏的本质。

在僧团管理上,我极为严格。我要求比丘们少吃、少睡、少说话,全心投入禅修。我教导他们要珍惜物资,亲自缝补破旧的袈裟,甚至捡拾废弃的物品加以利用。我还自己打造了一个熔炉,用废旧的钢材制作更耐用的工具。

1949年,在拜斯里山的一个洞穴中,我的修行达到了最终的突破。当时我正患着严重的疟疾,高烧与发冷交替。在病痛中,我的心智却变得异常敏锐。我持续观照最微细的呼吸感,直到它最终消失在完全的静止中。所有的心理活动都停止了,只剩下一种自由、广阔、无所不在的纯粹觉知。在那一刻,无明的根被彻底拔除,生死轮回被颠覆。我终于亲证了佛陀所说的“法”。

体验到这无与伦比的解脱之乐后,我深刻地感恩父母、阿姜曼以及所有曾帮助过我的人。阿姜曼就像一位慈父,捡起了我这块“破布”,打磨出了内在的“纯金”。

之后,我继续头陀行脚,南下至春蓬府、宋卡府等地。1949年11月,我在禅定中看到了阿姜曼躺在棺木中的异相。第二天,电台新闻便证实了我的预感——阿姜曼已于前一晚在沙空那空府圆寂。我悲痛万分,立即启程北上,参加他的荼毗大典。

在为期数月的筹备期间,我负责寻找水源、监督火葬台和寮房的建造。我投入了全部精力,将这视为对恩师最后的敬意。1950年1月31日午夜,阿姜曼的圣体被火化。

此后,我在水晶山禅寺住了十年,扩建寺院,教导弟子。我虽年事已高,但仍保持着勤劳与严格的作风。最终,在母亲于1974年去世后,我再次踏上云游之路,将森林头陀的传统继续传承下去。解脱道上真正的成就,终究来自于内心的奋斗。

第十章 洞穴石窟

“没有佛法支持,任由欲望驱使,即使有堆积如山的珍贵财产可供使用,心也无法体验到真正快乐。”

1976年,在崇迪Ñāṇasaṁvara(后来的僧王)的推动下,我在曼谷附近一块新供养的土地上,开始建立一座新的森林禅修中心,名为Ñāṇasaṁvara寺。我带领一群来自阿育王寺的比丘,开始了艰苦的建设工作。

我建立了与阿姜曼时代相似的严格作息:凌晨三点起床经行,白天劳动与禅修,晚上集体坐禅。我亲自巡视,用各种方法唤醒懈怠的僧侣。我教导他们的核心依然是“身至念”,强调根除性欲渴求对于解脱的重要性。我告诉他们,身体只是一具臭皮囊,必须用智慧之刀将其层层剖开,看清其令人厌恶的本质,才能摆脱欲望的束缚。

我的教学方式并非所有人都接受。一些僧侣习惯了安逸,无法忍受艰苦的训练;另一些则沉溺于禅定的愉悦,不愿进行更深入的观照。我告诫他们,禅定只是工具,而非目的,若不发展观智,终将停滞不前。

随着寺院声名远播,来访者日益增多,包括一些热衷于“降神会”的上流社会人士。我无法容忍这种迷信行为玷污禅修道场,当场将为首的僧侣和他的信众们严厉呵斥并驱逐出去。此事让我意识到,我需要一个完全由自己掌控、不受外界干扰的地方。于是,我辞去了住持职务,再次踏上云游之路。

我追寻着恩师阿姜李的足迹,探访了他曾经修行过的地方。之后,我前往泰缅边境的德省山区,看望我早年培养的弟子们。看到他们已成为森林传统的继承者,在艰苦的环境中继续修行,我深感欣慰。

我的弟子们知道我喜欢洞穴,便带我来到平河上游一处名为Chaang Rawng的古老洞窟。那里几乎与世隔绝,充满了原始的宁静。置身其中,我深刻感受到现代社会对自然环境的破坏。过去,森林是头陀比丘理想的修行道场;如今,这些地方正迅速消失。

我也感慨现代年轻僧侣的变化。早期的弟子多来自农村,吃苦耐劳,意志坚定;而现在的年轻人,虽然受过更高教育,却往往缺乏实践的毅力和对艰苦生活的忍耐力。我意识到,我余生的使命,就是将这些“聪明”的年轻人带回到古老的修行传统中,让他们明白,真正的智慧来自于实践,而非书本。

第十一章 黄昏

“解脱道上真正的成就来自于内心的奋斗,包括巨大的精进、严格的戒律和坚定不移的决心。”

1984年,在老友阿姜摩诃布瓦的鼓励下,阿姜贾同意在巴吞他尼府的一块土地上建立一座新的森林禅寺。为了纪念恩师,他将寺院命名为“布利达塔森林禅寺”(Bhūridatta Paṭipadārāma),Bhūridatta正是阿姜曼的法名。

年近七旬的阿姜贾开始了艰苦的建寺工作。他带领弟子们平整土地、挖掘水池、建造竹制寮房。他亲力亲为,甚至自己打造熔炉,用废旧的钢材制作工具。他将阿姜曼的严格作风带到新寺院,要求弟子们遵守严谨的作息,精进禅修。

然而,随着寺院名声的扩大和供养的丰厚,一些问题也随之而来。比丘们的生活变得安逸,食物过于精致,这滋生了懒惰与懈怠。阿姜贾看着这些被“驯化”的头陀比丘,不禁怀念起当年追随阿姜曼时那种在艰苦中砥砺心志的修行生活。他意识到,自己必须像当年的“森林猛虎”一样,激发弟子们内心的勇气,将他们重新推向荒野,让他们在艰苦的环境中磨练自己。

晚年的阿姜贾深受病痛折磨。他的背部因椎间盘突出而剧痛,视力因青光眼而模糊,还患有前列腺肥大。尽管如此,他心中仍有一个未了的心愿——为阿姜曼建造一座舍利塔,以供奉阿姜曼早年赠予他的一颗牙齿舍利。

1996年,舍利塔工程正式启动。在接下来的六年里,阿姜贾拖着病体,亲自监督工程的每一个细节。他经历了脚趾骨折、两次背部手术,但从未动摇过完成工程的决心。2001年,他因脑出血而中风,导致左半身瘫痪,但他依然坚持坐着轮椅巡视工地。

2002年2月,阿姜曼布利达塔纪念大塔终于落成。在盛大的典礼上,阿姜贾亲自将恩师的舍利放入尖塔内。之后,他的健康状况急剧恶化,先后被诊断出慢性心脏衰竭和晚期肺癌。

在生命的最后阶段,他承受着巨大的痛苦,呼吸困难,全身长出溃疡。然而,他始终保持着泰然自若的平静,展现出“身受心不受”的非凡定力。他的身体在衰败,但那不屈不挠的精神依然闪耀。

2004年8月23日晚,阿姜贾安详圆寂,享年88岁。

阿姜贾的一生,是“破布”与“纯金”的完美结合。他的外在性格粗犷、顽固,如同破旧的布料;但他的内在,经过佛法的千锤百炼,早已成为光芒四射的纯金。他的生命旅程,印证了泰国森林头陀传统的伟大力量,也为后世修行者留下了不朽的典范。

第十二章 星辰

这本传记是全球团队合作的结晶,每一位贡献者都在其中扮演了重要角色。特别感谢Chalermpon Charnwiset,他与阿姜贾的访谈构成了本书的基础。感谢Aaron Rychlo最初的翻译尝试,以及Melita Halim的封面与内页设计,她的设计理念精准地展现了“破布包裹的纯金”这一主题。

感谢Ajaan Kovilo与Joseph DeLeo的校稿工作,他们的专业意见显著提升了手稿的质量。感谢Sumedhaso与Adhicitto的审阅,他们使文章更加清晰引人。感谢Addie Onsanit带领的校订团队,他们以极大的耐心和对细节的关注,找出了许多潜在的错误。

如果没有这些人的共同努力,这本传记便无法问世。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请下载完整书籍: |