一切开始的终结

U.G.克里希那穆提, 实相与解构, 精选 ·Index

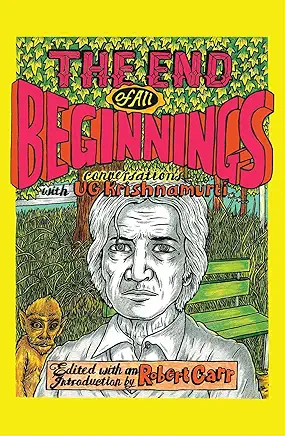

The End of All Beginnings - U.G.g Krishnamurti

一切开始的终结 - U.G. 克里希那穆提 - 摘要

所谓的自我实现,就是由你自己为自己发现,根本没有自我可供发现。那将是极为震撼的,因为它会炸毁你的每一根神经、每一个细胞。

摘要

本书是印度思想家U.G.克里希那穆提(简称UG)与世界各地的友人、电视台和电台访谈的深刻对话集。UG并非传统意义上的灵性导师,他没有任何教法,也无意“解放”任何人。他的讲话风格直接、颠覆且充满力量,旨在粉碎听者所有关于灵性、觉悟、真理和自我的既定观念。

UG的核心观点是:人类一切的寻求——无论是对上帝、觉悟还是幸福的追求——都源于思想所创造的分裂感,而这种寻求本身恰恰是通往痛苦的根源。他指出,思想本质上是一种保护机制,其运作方式具有“法西斯”般的侵略性,它创造了“你”这个虚假的身份认同,并为了维持其连续性而消耗了巨大的能量。因此,所有试图通过思想、方法或修行来改变自己、达成某种“状态”的努力,都注定会失败,并且只会加强这个虚假的牢笼。

书中详细记述了UG在49岁时经历的一场他称之为“灾变”(Calamity)的生理性巨变。这场巨变彻底摧毁了他内在的寻求机制和思想的连续性,使他回归到一种他称为“自然状态”(Natural State)的纯粹生理功能中。在这种状态下,没有中心协调者,没有“你”或“我”的存在感,感官独立运作,身体以其固有的、无与伦比的智慧在运转。UG强调,这并非某种神秘或超凡的境界,而是人类被文化和思想覆盖之前的本然状态。

通过一系列尖锐的问答,UG解构了爱、死亡、意识、知识、古鲁、道德等基本概念,指出它们都是思想的产物。他断言,没有自我可供实现,没有道路可供遵循,也没有任何东西需要改变。他唯一的“目的”,就是向人们指出,他们可以扔掉所有的精神拐杖,因为他们本身并未残缺。他的话语如同一面镜子,映照出我们寻求行为的荒谬性,迫使我们直面一个令人不安的事实:出路并不存在,因为我们从未真正被困住。

前言

要描述U.G.克里希那穆提(人们亲切地称他为UG)是困难的。对许多人来说,他扮演着许多角色。但对我而言,他是一个自由人。

他的门永远为任何来访者敞开。他周游世界,从不在任何地方久留。他没有家,没有固定地址。他说:“我不是神人,也不是宗教导师,我没有教法。”然而,无论他走到哪里,人们都蜂拥而至,聆听他对各种问题的回应。

他说:“你们来到这里,把所有这些东西都抛给我。我实际上并没有给你们任何答案。我只是试图聚焦于整个事情,然后说:“这不是你们看待这些问题的方式;试试用这种(另一种)方式去看。然后你们就能靠自己找到解决方案,无需任何人的帮助。”仅此而已。我的兴趣是向你指出,你能走路,所以,请扔掉所有那些拐杖。如果你真的残疾,我不会建议你这么做。但你被别人弄得以为自己是残疾的,这样他们才能把那些拐杖卖给你。扔掉它们,你就能走路。”

我第一次见到UG是1966年在瑞士。当时我正在参加J.克里希那穆提在萨嫩(Saanen)举办的年度演讲。一次演讲后,我沿着一条小河散步,遇见了UG,他也正沿着河边走。我们相视一笑,这便是我与他的初次相遇。我们在长凳上坐了一个多小时,谈论着J.克里希那穆提;UG说他已在萨嫩住了很多年。那个夏天,我与UG共度了许多时光,发现他是一个非常有趣的人。

离开萨嫩后,我与他失去了联系。多年后,我从朋友道格拉斯·罗斯通那里听说,1967年在瑞士萨嫩,UG身上发生了一些非同寻常的事情。道格拉斯是这些奇特事件的见证人之一。他说UG可能进入了一种觉醒的状态,但这似乎与其他人所描述的截然不同。

当时,我并未太在意朋友所说的UG的奇特转变。我只记得他对我及我的朋友们非常友善。我感觉他已非常接近于理解整个生命的游戏,远超那些所谓的普通求道者。

大约十二年后,1979年,我去了印度的班加罗尔。我与朋友保罗·阿姆斯同行,他当时对UG一无所知,只听过我转述道格拉斯的话。我来是为了见UG,谈论一些在我内心燃烧的问题。

房间很小,只有几个人围坐着。我们一进门,UG便从地板上站起来迎接我们。他看起来老了一些,但依旧是那个年轻英俊的男人。我们互相问候后,他说:‘你为什么来?抱歉,我帮不了你;很高兴见到你,再见。’我感觉到这大概是他对访客的惯用台词。我微笑着,或许有些紧张。他示意我们坐下。尽管他那奇怪而坦率的问候让我有些吃惊,但我还是被他那极致的朴素所震撼。凝视他的双眼,我感觉从未见过如此清澈而又深邃空无的东西。我突然意识到,他身上有种非常不同的东西,他已不是我在瑞士认识的那个人了。问题自然在我心中升起:他真的是个自我实现的人吗?他觉醒了吗?他现在是一个觉悟者吗?

在他面前,我自己所有的神秘体验似乎都无足轻重,不值一提。然而,我还是发现自己正在向他描述我那些微不足道的体验。他说:‘如果是真的,它就会活下来;如果不是,它就会死去。’ 接着,他又补充道,‘自己去发现。’ 我心想:这当然是我以前听过的典型印度式回答。然而,我感到他的回应来自某个极为古老、属于另一维度的深处。他用简单的言语说话——没有神秘或灵性的辞藻,只有清晰的词语,却对我的存在产生了深刻的冲击。

我初次在萨嫩遇见的那个UG发生了什么?他真的死了,只剩下他个性的外壳吗?在这个男人身上,是否发生了某种独特的生理突变?他似乎是世界各地圣贤们谈论了千百年的那种转变的活生生的证明。他似乎与自己和平相处。当他说话时,思想和词语来了又去,但他并没有将它们串联成某个故事。

而这个叫UG的人是什么?在他身上运作的又是什么?他看起来非常普通,和所有人一样。他说:‘我与你并无不同;我从不告诉自己我与众不同。’但我视他为一个可以拥有的最伟大的朋友;一种无名之爱!但话说回来,这不正是每个人对他的导师、他的向导、他的古鲁所说的话吗?我把他变成一个古鲁了吗?我创造了一个新的神话吗?我不这么认为。我认识一些真正有灵性的人,也认识许多骗子古鲁,他们试图建立自己的地盘,热衷于招收追随者。他们假装自己不是那种人,却想利用人们的轻信来成为古鲁,如果你愿意,他们会拿走你的钱。至于UG,他就是UG,从不试图成为他自己之外的任何东西,只是一个普通人。而我们都在试图成为我们自己之外的东西。我们——至少我们中的一些人——想变得有灵性,寻求达到所谓的最高存在状态,而这似乎制造了更多的问题、更多的痛苦,最终我们变得疲惫不堪。

有时我会想,也许UG只是一个聪明人,在和我们玩游戏。他知道所有的问题,也知道如何把它们抛回给你。然后,他会用某个陈述击中你,让你天旋地转,回到原点。从他身上散发出的力量简直能将你吹走,你被彻底摧毁,却又惊叹于从他身上涌出的智慧。不,他并非试图显得聪明;那是别的东西,某种二元对立的心无法理解的东西。

在他面前,你会感受到一种爱,一种你从未从世界上任何其他人那里感受过的对你福祉的深切关怀。你觉得他离你如此之近,却又如此之远;他身上有某种无法捕捉和理解的东西;突然间,你无所依傍,坠入一个黑洞。从他生命中散发出的力量和智慧,摧毁了其路径上的一切建构。

是否存在两个UG?一个是凡人,与你我无异;另一个则是某种如此原始、如此古老的东西,它没有形态,却能在一瞬间降临,然后又消失。有人说他是个神秘主义者,有人说他是个宣扬“无”之教义的哲学家,还有人相信他是一位圣人,一个“愤怒的圣人”,他拒绝给予虚假的希望,也不让我们执着于任何谎言,无论那听起来多么深刻或充满灵性。

几十年过去了,世界依然如故。2007年,在意大利,一间小小的房间里挤满了朋友,他们前来探望这位非凡而神秘的人生命中最后的日子。他躺在一张大沙发上;他抬起头打招呼:‘嗨,鲍勃,谢谢你来。’看到他如此虚弱消瘦,我大吃一惊。他穿着白色的休闲睡衣,坐了起来,我们握着手,沉默了几分钟。我告诉他,我很高兴见到他。

我能说什么呢?对像UG这样的人,你又能说什么?我上一次见他大约是一年前在班加罗尔。那时他已经很瘦了,但现在他看起来就像菩提树下苦行的佛陀画像,皮包骨头。他很难久坐,于是又躺回了沙发上。

房间里时而一片寂静。没有交谈,所有人的目光都集中在他身上。他偶尔会从睡梦中醒来,说几句话。那团火仍在燃烧,他似乎比以往任何时候都更加激烈和充满活力。五天里,我飘浮在这个奇异的场景中,进进出出;他的一些朋友已经在这里待了一个多月。

几天前,UG在浴室又摔了一跤,身体因摔伤而愈合缓慢。日子一天天过去,UG说他该走了。他以一种奇特的方式对自己呼出的气息感兴趣,似乎每天都在观察着身体机能放缓的过程。他停止进食,只用勺子小口喝水。我想,照这样下去,他撑不了多久了。

他正在走向死亡,这位自由人那神秘传奇的帷幕即将落下。四十年来,他日复一日地接待着来自世界各地的来访者。现在在场的大多数人,都希望他能像过去一样康复。他们还没有意识到,UG早已消失,留下的只是这个肉体。而这个肉体,他说,将会走完它的历程,然后回归自然元素。“没有什么是失去的。只有能量的转移,生命转变为别的东西。没有死亡。”

当UG让他的朋友们离开时,我走出了房间。对我自己而言,我知道结局将至,感觉无需说任何最后的话,也无需告别。UG不期望我们有任何感激的表示,更不用说任何形式的叩拜。认识他,实在是我的福气,一种祝福。能认识他,何其幸运,何其有幸,世上再无第二个他,一颗照亮众生的稀世珍宝。我既不悲伤,也非漠然;认识他,与他共处,改变了我的人生。我还能多说什么呢?

只有三位朋友留下陪伴UG,帮助他走完最后一程,并处理最后的安排。我了解到,在最后的八天里,UG更深地沉入他生命的最后阶段,没有恐惧,没有关于终结的思绪。

没有死亡仪式,没有典礼,也没有临终遗言。通过遣散我们所有人,并在沉默中离去,他仿佛在说:“如果可以,忘了我,把我从你的记忆中抹去。”他最后的话是:“回到你来的地方去。别在这里逗留。”

UG生平简述

UG于1918年7月9日出生在印度安得拉邦沿海城镇马奇利帕特南,并在邻近的古迪瓦达镇长大。他的母亲在他出生一周后去世。他由外祖父T.G.克里希那穆提抚养成人,他外祖父是一位富有的婆罗门律师,与神智学会有所关联。UG表示,他与神智学会的联系继承自他的外祖父。

据报道,在青少年时期,UG进行了许多苦行。他所追求的无非是“解脱”(Moksha),即灵性上的觉悟。

在他20多岁时,他在马德拉斯大学学习期间,夏天为了躲避马德拉斯的酷热,会去里希克什,在那里他向韦丹塔森林静修院的斯瓦米·希瓦南达学习瑜伽。他还修习了各种形式的灵性修行和禅定。他在此期间获得的神秘体验似乎并非真实之物。它们都是由思想引发的体验,是自我投射的状态,是由心和文化创造的幻象。

1939年,21岁的UG在南印度的蒂鲁瓦纳马莱会见了著名的灵性导师罗摩那·马哈希。当UG向罗摩那·马哈希请求“解脱”时,罗摩那·马哈希说,他愿意给予UG“解脱”,但UG准备好接受了吗?这个惊人的回答和反问彻底改变了UG对印度灵性传统的看法,他再也没有寻求过“那些宗教人士”的建议。

1941年,他开始在神智学会的C.W.利德比特图书馆工作。此后不久,他代表学会开始了一次国际巡回演讲,访问了挪威、比利时、德国和美国。1943年,他回到印度,娶了一位婆罗门女孩库苏玛·库玛丽。从1947年到1953年,UG定期参加J.克里希那穆提在马德拉斯的演讲。他最终开始与他进行直接对话,这段对话持续了七年。

1955年,UG和他的家人前往美国为他患上小儿麻痹症的长子寻求治疗,并在那里待了五年。1961年,他最终与家人分居,去了伦敦。一天,当他坐在海德公园时,一名警察与他对峙,并威胁说如果他不离开公园就要监禁他。UG当时身上只有五便士,他去了伦敦的罗摩克里希那传道会,那里的斯瓦米给了他足够的钱住一晚旅馆。UG开始在罗摩克里希那传道会工作了三个月。在离开之前,他给那里的斯瓦米留了一封信,说他已经变成了一个全新的人。他去了日内瓦,两周后付不起旅馆账单,便在印度领事馆寻求庇护。UG无精打采,心急如焚,敦促领事馆将他送回印度,但遭到了拒绝。此时,一位年长的领事馆雇员瓦伦丁·德·克文主动提出帮助UG。他们成为朋友,她为他在瑞士提供了一个家。

UG和瓦伦丁住在萨嫩的一座旧木屋里,他继续着他对觉悟的追寻。当时,J.克里希那穆提正在萨嫩举行年度演讲。1967年,UG参加了J.克里希那穆提的一场演讲;当时J.克里希那穆提正在描述一种意识状态。UG内心深处感到,J.克里希那穆提实际上是在描述他自己的存在状态,这意味着他处于与J.克里希那穆提相似的存在状态中。这令人困惑。用他的话说:

“当我听他演讲时,一些有趣的事情发生在我身上——一种奇特的感觉,他(J.克里希那穆提)描述的是我的状态,而不是他的状态。我为什么要了解他的状态?他描述着某种东西,某种运动,某种觉察,某种寂静——‘在那寂静中没有心;没有行动’——诸如此类的东西。所以,我就处在那个状态里。这三四十年我到底在干什么,听所有这些人说话,挣扎着,想要理解他的状态或其他某个人的状态,比如佛陀或耶稣?我就处在那个状态里。现在我就在那个状态里。”

UG走出了帐篷,再也没有回头。1967年7月9日,在他的四十九岁生日那天,UG说他死了。那是一次临床死亡,然而,神秘地,或许是命中注定,他作为一个改变了的人回来了。是什么导致了他的死亡?又是什么让他复活?“我不知道。我对此无话可说,因为没有任何人在体验任何事,也没有任何人体验那次死亡,”UG说。他坚称那完全是一次生理上的死亡,而非心理上的。从那时起,他的生命不再受他控制,也没有任何实体在控制它。

他坚持认为,他的存在状态——他更愿意称之为“自然状态”——完全没有宗教、心理或神秘的内容。

在他四十九岁生日那天(根据印度阴历),也就是他走出J.克里希那穆提帐篷的第二天,UG正坐在一棵栗子树下的长凳上,俯瞰着萨嫩兰七山七谷的壮丽景色:

“我坐在那里。问题并非以言语形式存在;我的整个存在本身就是那个问题:‘我如何知道我处于那个状态?’ 我问自己,‘我内在有一种奇特的分裂:有一个人知道他处于那个状态。关于那个状态的知识——我读过的,我体验过的,他们谈论过的——正是这个知识在看待那个状态,所以只是这个知识投射出了那个状态。’ 我对自己说,‘听着,老伙计,四十年过去了,你一步也没前进;你还在原点。正是同样的知识在你问这个问题时投射了你的心。你处在同样的情境中,问着同样的问题,“我如何知道?”因为正是这个知识,正是那些人对那个状态的描述,为你创造了这个状态。你在自欺欺人。你是个该死的傻瓜。’ 但仍然有一种奇特的感觉,觉得这就是那个状态。”

UG对“我如何知道这就是那个状态?”这个问题没有任何答案。它就像一个漩涡中的问题,不断盘旋。然后突然间,UG说,问题消失了。什么也没发生——问题就只是消失了。UG没有对自己说,“哦,天哪!现在我找到答案了。”连那个状态也消失了——他以为自己所处的那个状态,佛陀或耶稣的状态;连那个也消失了。“整个事情对我来说都结束了。从那时起,我再也没有对自己说过,‘现在我对所有那些问题都有了答案。’ 问题消失了;结束了。那不是空无;不是空白;不是虚空;不是任何那些东西——问题突然消失了,仅此而已。”

这个基本问题的消失,是由于发现它没有答案,这是一个生理现象,UG坚持说:

“那是一场内在的突然‘爆炸’,仿佛炸毁了我身体里的每一个细胞、每一根神经、每一个腺体。连接思想的那个‘我’不复存在。那个连接断裂了,一旦断裂,就彻底结束了。然后,思想不是只爆炸一次;每当一个念头升起,它就会爆炸。所以这种连续性走到了尽头,思想落入了它自然的节奏。从那时起,我没有任何类型的问题,因为问题再也无法在那里停留。我唯一有的问题是非常简单的问题,比如‘我怎么去海得拉巴?’这类在世间运作所必需的问题。而对这些问题,人们有答案。但对那些(终极)问题,没有人有任何答案。所以,问题不复存在了。”

“那种爆炸的后果,就是现在感官在没有任何协调者或中心的情况下运作,我只能说这么多。另一件事:化学反应改变了。我可以这么说,因为除非整个化学反应发生变化,否则这个有机体无法从思想中、从思想的连续性中解脱出来。所以,既然没有了思想的连续性,你就可以很轻易地说,某些事情发生了,但究竟发生了什么,我根本无法体验。”

“这是一件发生在我所期望、梦想和渴望改变的领域之外的事情。所以我不称之为‘改变’。我真的不知道我身上发生了什么。我告诉你们的是我运作的方式。你运作的方式和我运作的方式之间似乎有些不同,但根本上不可能有任何不同。你怎么可能和我有任何不同?不可能有。但从我们试图表达自己的方式来看,似乎有些不同。我感觉有些不同,而我一直试图理解的就是那个不同之处。”

在“爆炸”之后的一周里,UG注意到他的感官功能发生了一些根本性的变化。最后一天,他的身体经历了一次“生理死亡的过程”,这些变化成为了永久性的特征。变化持续了七天。

第一天,他注意到他的皮肤变得如丝绸般柔软,还散发着一种奇特的金色光泽。 第二天,他第一次意识到他的心处于他所谓的“脱离离合器状态”(declutched state)。他看着番茄汤却不知道它是什么。瓦伦丁告诉他那是番茄汤。他尝了一口,然后认出来了。他咽下汤,又回到了那种奇怪的无心状态。现在,那种状态对UG来说已是常态。 第三天,他逐渐意识到他的嗅觉和味觉被改变了。无论是昂贵的香水还是牛粪,进入他鼻孔的气味都以同样的方式刺激他的嗅觉中枢——同样是一种刺激。他尝任何东西,都只尝到最主要的成分的味道。 第四天,他的眼睛发生了变化。他意识到一种巨大的“全景视觉”(vista vision),像一个凹面镜。朝他来的东西仿佛进入他的体内,远离他的东西仿佛从他体内移出。他的眼睛像一台巨大的相机,无需他操作就能自动变焦。那天他回家照镜子,发现他的眼睛很奇怪——它们是“固定的”,眼皮几乎不眨。 第五天,UG注意到他的听觉发生了变化。当他听到狗叫时,那叫声似乎源自他体内。所有的声音都似乎来自他的内在,而非外部。 第六天,他躺在沙发上,“突然我的身体消失了。那里没有身体。”他触摸自己的身体,除了接触点外感觉不到任何东西。他问瓦伦丁是否看到他的身体,她触摸后确认那是他的身体,但那份保证并未给他带来任何安慰。他的身体消失了,再也没有回来。 第七天,他再次躺在同一个沙发上。他发现他所有的感官都缺少一个内在的协调机制:那个协调者不见了。然后,“我感到我体内的生命能量正从身体各处汇集到一个焦点。”他告诉自己,“现在你生命的尽头到了。你要死了。”他让瓦伦丁准备处理他的身体。她当然没把他的话当回事,离开了。

“然后,到了一个点,就好像相机的光圈试图关闭。这是我能想到的唯一比喻……突然间,它关闭了。我不知道之后发生了什么。这个死亡过程持续了四十九分钟。就像一次生理死亡。”

UG说,即使现在,这种情况有时也会发生。他的手脚变得冰冷,身体僵硬,心跳和呼吸减慢,然后是喘息。直到某一点,你还在那里,你呼出最后一口气,然后你就结束了。之后发生了什么,没人知道。

当UG从这种状态中恢复过来时,他接了一个电话。他经历了一次生理死亡。是什么让他复活,他不知道。持续了多久,他不知道。“我对此无话可说,因为体验者已经结束了。根本没有任何人去体验那次死亡。”

以下是道格拉斯·罗斯通的记述:

“我当时在格斯塔德的公寓里。……月亮刚从地平线上升起。有什么东西告诉我应该给UG打电话。……女房东接了电话。我能听到她喊:‘UG克里希那穆提,有你的电话。’瓦伦丁接了电话。她听起来很不安,‘UG出事了。他的身体不动了。他可能快要死了。’我说,‘去叫UG,我跟他说。’……然后UG来了电话。他的声音听起来很遥远,他说,‘道格拉斯,你最好过来看看这个。’那是一个看一个‘死人’的邀请。……我进了木屋,上了UG的房间。我非常清楚地记得那个场景。瓦伦丁脸色苍白,充满恐惧,而UG躺在沙发上——已经走了。他的身体呈弓形。在瑜伽中,你会称这个姿势为Dhanurasana(弓式)。……我问UG到窗边看月亮。他站了起来。我永远不会忘记他看月亮的样子。那个房间里有某种奇怪的事情在发生。我问他,‘那到底是怎么回事?’他说,‘那是最终的死亡。’”

以下是第八天发生的事情,用UG自己的话来说:

“我坐在沙发上,突然间爆发出一股巨大的能量——巨大的能量震动着整个身体,连同身体、沙发、木屋和整个宇宙,仿佛都在震动、振动。……那持续了好几个小时。我无法忍受,但无能为力去阻止它;那是一种完全的无助。这日复一日地持续着。”

“那里的能量感觉不到身体的限制;它不感兴趣;它有自己的动力。那是一件非常痛苦的事情。它不是那种狂喜、极乐、福佑以及所有那些垃圾。它真的是一件痛苦的事情。”

UG无法,也没有解释这场“灾变”(Calamity,UG有时这样称呼发生在他身上的变化)的来源。他坚持认为,这件事的发生“尽管”他全神贯注于寻求觉悟。他也坚称,这场灾变与他此前的生活或成长背景毫无关系。他多次将发生在他身上的灾变描述为偶然事件,并坚称他绝无可能以任何方式将那种体验传授给任何人。

根据UG的说法,他的人生故事可以分为灾变前和灾变后两部分。在描述他灾变后的生活时,他声称自己永久地在他所谓的“自然状态”中运作:一种自发的、纯粹生理的、感官的存在状态,其特征是思想的不连续性——而非缺席。

灾变经历后,UG经常周游世界各国,拒绝举行正式的讨论,但自由地与访客和那些寻找他的人交谈。1972年,他在班加罗尔发表了他灾变后唯一一次正式的公开演讲。

哲学思想

“我没有教法。没有什么需要保存。教法意味着某种可以用来带来改变的东西。抱歉,这里没有教法,只有零散、不连贯的句子。存在的只是你的诠释,别无他物。”

UG强调任何人类改变(无论是根本性的还是世俗的)的不可能性和不必要性。他断言,这些说法不能被视为一种“教法”,即某种意图用来带来改变的东西。他坚持认为,身体及其行动已经完美,他认为试图改变或塑造身体是对已经存在的和平与和谐的侵犯。心灵、自我或心智,这个他否认其存在的实体,除了“要求”在世界、自身或两者中带来改变之外,别无他物。

此外,人类的自我意识不是一个东西,而是一种运动,其特征是“永恒的不满”和对其自身重要性和生存的“法西斯式的坚持”。

UG否认个体心智的存在。然而,他接受了世界心智的概念,他认为其中包含了人类全部知识和经验的积累。他还用“思想圈”(思想的氛围)这个词与“世界心智”同义。他指出,人类居住在这个思想领域或思想圈中,人脑就像一个天线,根据其需要挑选思想。UG认为所有人类经验都是这个思想过程的结果。

在自然状态下,身体的感官获得了独立的存在(不受任何“内在自我”的协调),而对应脉轮位置的内分泌腺被重新激活。UG描述了在自然状态下,是松果体,或眉心轮(Ajna Chakra),接管了身体的功能,而不是思想。

UG还坚称,人们来找他(以及找古鲁)的原因,是为了解决他们日常的实际问题,和/或为了一个捏造的问题寻找解决方案,即寻求灵性和觉悟。他坚称这种寻求是由文化环境造成的,文化环境要求个体遵从,同时又在他们内心植入变得特殊的欲望——因此,实现觉悟被视为个体“特殊性”和独特性的最高表现。

第一章:人类、人类思维与文化

自然不以任何事物为模型。它只对完善物种感兴趣。它试图创造完美的物种,而非完美的个体。

问: 您之前提到,人类并不比花园里的蛞蝓更重要,您能解释一下吗?

UG: 在某个节点上,人类物种第一次体验到了这种自我意识。这使得人类物种与地球上其他物种分离开来。也许就在那时,思想诞生了。但出于某种原因,我们被迫相信,或者说我们接受了这种信念——它代代相传——即我们来到这里是为了比地球上其他物种更宏大、更高尚的目的。所以,我坚持认为,我们在这里的目的并不比花园里的蛞蝓或吸你血的蚊子更宏大。

如果真有生物学家和进化论者所说的进化这回事,我不知道。那些谈论进化的人让我们相信有这么一回事……是什么让我们认为我们比其他已经灭绝的物种更重要呢?是什么让我们得以存活,并在这个星球上比其他物种更长久地维持人类物种的存在?是思想。

问: 思想让我们活得更久了吗?

UG: 是的,也许,那也正是我们的敌人。思想是我们的敌人。 从长远来看,我们相信、希望并寄望于思想能帮助我们摆脱思想所制造的问题,这将是一种一厢情愿的想法。

问: 思想是如何让我们活得更久的?如果它帮助我们比其他物种活得更久,它又怎会是完全的敌人呢?

UG: 思想是一种保护机制。它意图保护某些东西。我们使用思想来维持思想的连续性。任何源于思想的东西,其本质都是保护性的。它对保护周围的生命不感兴趣。它将我们从生命的单一性,从我们周围生命统一体的单一性中分离出来。思想将我们与地球上其他物种隔离开来,并给了我们一个观念,即我们是与众不同的,整个世界都是为我们的目的而创造的,我们有权利用我们思想上的优势,在地球上为所欲为。

问: 思想在其诞生、内容、表达和行动中都是法西斯式的。它非常具有侵略性。我用“法西斯”这个词,并非政治家们谈论它时所用的那种意义。它非常具有侵略性。我们要求理解自然法则的根本动机,就是为了利用它们来维持我们的连续性,尽管我们说这是利他的,说我们好奇自然法则只是为了求知。但我们要求理解自然法则背后的动机和驱动力,是为了利用它们来维持人类物种的连续性,不惜以地球上所有其他生命形式为代价。

问: 如果人类没有这种思想,会是怎样?

UG: 也许我们已经灭绝了,而自然会在这个星球上创造出一种更好的人类物种。这纯属猜测。我对我这个星球上的人类物种并不感到自豪。我们会做一些连动物都不会做的事。一种生命形式战胜另一种生命形式是自然界的事实。但我们为了一个观念而杀戮。

问: 我们为观念而自相残杀?

UG: 当然,我们也杀害他人。在地球上其他生命形式和其他物种中,你看不到这种事发生。我们为观念而杀戮。我们整个文化或文明的基础都建立在“杀戮与被杀戮”这个观念之上,以神之名,由所有宗教机构所象征;以政治意识形态之名,由国家所象征。我们正逐步走向毁灭一切。

问: UG,我读到一句据说是您说的话:‘自然不感兴趣创造一个完美的个体,它的兴趣在于创造一个完美的物种’。您是什么意思?

UG: 我们被灌输了几个世纪,认为人类进化的终极产物,如果真有的话,是创造出以人类伟大的灵性导师及其行为模式为模型的完美个体。

问: 您说的伟大灵性导师,是指像耶稣、佛陀那样的人吗?

UG: 所有那些伟大的导师,东方、西方,所有的。这是我们面临的基本问题。然而,自然正在试图产生完美的物种。

自然不以任何事物为模型。它只对完善物种感兴趣。它试图创造完美的物种,而非完美的个体。而我们不愿接受这一点;我们坚持认为,自然以人类物种的形式所创造的东西是非凡的,是无与伦比的创造。

文化则意图将所有人类的行为都纳入一个共同的模子,这是因为,他们意图维持价值体系的现状。这才是真正冲突所在。而这个——自然状态——是无法被纳入那个价值体系的东西。

问: 我很想问,鉴于您听起来像个极端悲观主义者的立场,您为什么不自杀呢?但显然您是一个非常有活力的人!

UG: 既然我不是自愿来到这个世界的,我想我也不会选择自杀。我不是在说俏皮话,但这些标签,说我是悲观主义者,别人是乐观主义者,其实毫无意义。

问: 您会如何形容自己?

UG: 所有这些贴在我身上的标签,称我为悲观主义者、虚无主义者、无神论者,或许是因为我有时会说上帝是无关紧要的。当我说出这样的话时,我并非在质疑上帝的存在。……上帝对我们来说已经变得无关紧要,因为我们利用关于他的论点来剥削,把它们当作毁灭的工具,我们还想相信上帝站在我们这边。

问: 我发现您所说的,是一种对自然深刻的感知,一种对生命本身绝对原始实相的深刻感知,这在我看来,是一种非常积极的力量,一种向善的力量。

UG: 人类在某个节点上犯下的根本性错误,是体验到与生命整体的分离感。那时,人身上出现了这种自我意识,将他与周围的生命隔离开来。他如此孤立,这让他感到恐惧。成为生命整体一部分的渴望,创造了对终极目标、灵性目标,或上帝、真理、实相的巨大渴求,以帮助他再次成为整体的一部分。但是,我们试图与生命整体合一或融为一体的努力,却始终让我们保持分离。

我们似乎没有意识到,正是思想将我们与万物的整体分离开来,而寄望于思想能帮助我们维持那种整体感,是不会成功的。

问: 当你说话时,我感到很惊讶,它在很多方面都与印度教的根本哲学有关。我的意思是,印度教在某种程度上谈到了万物的原始统一。

UG: 不,我丝毫没有在阐述印度教。在印度,他们认为我不是印度教徒,也不准备接受我所说的话。“你说的似乎是真的,但你表达的方式我们无法接受”,他们这样说。他们把我撇在一边。

问: 那么我们该去向何方?我不想问你关于生命目的的问题,因为显然,如你所说,那并非一个相关的问题。

UG: 不,它相关,但它源于一个假设,即我们了解生命。没有人了解生命。我们只有关于生命的想法和心念。我们实际上对生命一无所知,而我们所有的思想和思维都是死的。它诞生于死的观念。所以,思想或思维机制试图触及生命、体验生命、捕捉生命并表达生命——这是一项不可能的任务。

我们关心的是生活。生活是我们与同伴以及周围生命的关系。当我们拥有一切我们能合理要求的东西,所有你们西方拥有的物质舒适时,问题自然会产生:就这样了吗!一旦你向自己提出这个问题,我们就制造了一个问题。

问: 那么让我们问另一个问题,一个不是智力层面的问题,那就是,我们应该做什么?

UG: 我们被告知了几个世纪该做什么,为什么我们还在问同样的问题:该做什么?……我要强调的是,要求改变自己的需求,正是我们痛苦的根源。我或许会说,那里没有任何东西需要改变,但革命性的导师们会来告诉你,必须带来一些改变,你内在有某些东西必须进行一场彻底的革命。我们假设存在灵魂、精神和“我”这样的东西。

我一直断言的是,我没有发现任何像“我”一样的东西,没有任何中心,没有自我,没有灵魂。这个问题困扰了我一生,然后突然间它击中了我:根本没有自我可供实现。那你这些年到底在干什么?那像闪电一样击中你。一旦它击中你,由思想控制的整个身体机制就被粉碎了,剩下的是一个拥有自身智慧的、巨大的活生生的有机体,以及生命的脉搏和跳动。仅此而已。

第二章:没有出路!没有解决方案,没有公式,没有道路!

任何有兴趣弄清这一切的人,唯一的方法就是观察这种分离是如何发生的,你是如何将自己与周围和内在发生的事情分离开来的。

问: 人类物种有没有可能及时想通并改变航向?如果改变航向,会变成什么样?

UG: 我说,机会微乎其微。我们注定要失败。就像我一开始说的,我们在丛林中迷失了。我们尝试了所有可能的逃生方法,但不知何故,仍然有一丝微弱的希望,也许我们能以某种方式走出这片丛林。但我们只需要静止不动,让事情自然发生。

问: 但我们如何能静止不动?静止不动有什么意义?

UG: 你无法静止不动。你无法静止不动,因为你害怕我们已经迷失,并且将永远迷失。但我们似乎没有那种感觉,即我们根本无能为力走出这片丛林。

问: 您是这样“静止不动”的吗?

UG: 是的,当然是。然后,那本然存在的东西会接管一切,也许正是那让你在所有这些残酷中活下去。你与社会毫无冲突。你甚至不想改变任何事。改变的需求源于这种孤立。

一旦你认为你可以在自己身上带来改变,改变世界的需求也随之而来。但这个人体对学习任何东西都不感兴趣。它对了解任何东西都不感兴趣。维持这个活的有机体生存所需的一切都已经存在了。那里有一种巨大的智慧,而我们通过智力所收集和获得的一切都无法与之相比。

问: 是身体的智慧吗?

UG: 是身体的智慧,它知道。我一直强调并试图传达给那些有兴趣听我说话的人的一件事是,人脑对我们感兴趣的任何事情都不感兴趣。你会惊讶地发现,文化强加给我们的所有观念和心念都是如此乏味。它(身体)对任何种类的体验都不感兴趣。它感兴趣的只是帮助这个身体智能而清醒地运作。

问: UG,您说您没有解决方案,没有答案,没有公式。那您为什么同意接受这次访谈?

UG: 因为你们是唯一能让我表达自己的媒介。……我未能向所有来看我的人传达我一直试图说的话,那就是我所进入的状态,没有任何宗教、灵性或神秘的内容。剩下的只是这个身体纯粹的生理功能。他们无法理解我所说的,因为他们不可能在不将我所说的东西纳入他们自己宗教思维框架内的情况下,去倾听任何东西。

问: 所以,自由——如果您不介意我用这个陈词滥调——是偶然降临到您身上的,就像一道闪电,在一次极其痛苦地追寻问题答案之后。

UG: 是的。

问: 人们能依赖那种偶然吗?我们渴望和平、喜悦、自由——如果可以这么说的话——我们能像您那样把它交给偶然吗?

UG: 你用的所有词语都无法描述我剩下的状态。

问: 有什么方法可以描述它吗?

UG: 没有方法,但我发现,那里没有任何东西需要从中解脱,不是从这个、那个或其他东西中解脱。但我从未对自己说过我是一个自由的人。所以不存在我试图去解放他人的问题。

问: 但在这之后,您与自己和解了吗?

UG: 我与自己和解了吗?和平的问题在我这里根本不会出现。我不能说我与自己和解了,因为我知道,我在追寻真理、实相等过程中所做的一切,都扰乱了早已存在的和平。我们内在已经有了一种巨大的和平。我们关于和平的观念,以及对那份和平的追求,只会扰乱早已存在的和平。

问: 但您已经放弃了追寻,因为现在您拥有了它。所有问题都停止了,因为在一个灾变性的时刻,您发现所有问题都是多余的,甚至是无关紧要的。

UG: 我不认为我为问题找到了答案。但我剩下的,是一个非常奇怪的状况,我没有任何问题。我除了在世间清醒、智能地运作所需要问的问题外,不问任何问题。否则,我没有任何类型的问题。

问: 所以,虽然您可能没有问题,但您肯定有评论。这个评论是否是对所有被传统上认为是规定权威、传统、宗教或任何你称之为的东西的否定?但您不认为否定比肯定某些东西更容易吗?

UG: 我并非为了否定而否定。我的兴趣只是指出,人们问自己的问题以及他们抛给我的问题,都源于他们已经拥有的答案。这很难理解。……如果我所说的是他们问题的答案,那么问题应该消失。但他们不断地问问题。这里牵涉到的是,他们不愿意接受这个事实:所有问题都源于他们已经拥有的答案,他们不想要那个问题的答案。

我们其实没有任何问题。让我们难以认识到的是,正是解决方案制造了问题。我们对这些解决方案抱有极大的信心,因为我们想当然地认为,那些提供这些解决方案的人不可能是错的。我们对那些给出这些解决方案的人投入了巨大的信任。我们从不质疑解决方案,尽管实际上,问题就是解决方案,而不是问题本身。我们不愿意抛弃解决方案。

问: 恐惧是他们不想从中解脱的一样东西。任何尝试,任何疗法,任何人提供给我们的任何技巧,都只是在加强和巩固那种恐惧。如果你问人们‘你准备好从恐惧中解脱出来了吗’,他们会说他们准备好了。但剩下的,还是恐惧。他们不想从恐惧中解脱出来,即害怕得不到他们想要的,以及害怕失去他们所拥有的。实际上,害怕得不到你想要的和害怕失去你不想失去的,是同一件事。

第三章:身体的创造力与智慧、传统与价值体系、动物能量

做你自己需要非凡的智慧。你天生就拥有那份智慧;无人需要给予你;也无人能从你这里夺走。让那份智慧以其自己的方式表达出来的人,就是一个‘自然人’。

问: 如果大脑不具创造力,那么身体的智慧是创造性的吗?还是仅仅是对事物的反应?

UG: 你所说的创造力与生命的创造力完全无关。

问: 创造力的来源是什么?或者说,自然界中到底有没有创造力?

UG: 没有我们所用词义上的创造力——语言的创造力、思想的创造力,这个那个的创造力。生命是创造性的,因为它不使用任何模型。我们称之为创造性的任何东西,都是对已存事物的模仿、复制。它是二手的。

问: 您是说一切吗?

UG: 一切都由基因控制。

问: 一点点不受其控制的碎片都没有吗?

UG: 认为我们可以做些什么来带来改变的这个想法,把我们置于一种境地,让我们怀着希望,希望我们能以某种方式在这里和我们周围带来改变。我们活在那种希望中,也死在那种希望中。

问: 改变完全不可能吗?

UG: 你对什么样的改变感兴趣?……例如,如果你对你的鼻子形状不满意,你可以去找整形外科医生,把它变成鹰钩鼻,因为拥有鹰钩鼻很时髦。借助基因工程,我们或许能改变你的行为模式。体验结构,其起源和表现都是基因性的。一切都由基因控制。如果我们真的想改变个体,唯一的方法不是通过改变环境,不是通过改变文化输入,而是通过试图理解那些基因在我们身上扮演的真正角色。也许通过某种基因工程,我们可以创造出完美的人类。

但自然感兴趣的是创造一个完美的物种,而不是一个完美的个体。并非我对象征的本质有特别的洞见,或者比任何人都更了解自然的运作。这是我自己发现的。我不在乎你是否接受我所说的;它自己成立或不成立。

问: 那么,我们完全被困住了。

UG: 我们不想接受,你任何试图摆脱你所发现的那个陷阱的努力,都只是在加固镣铐,并且没有出路。

问: 那么我们必须接受我们被困住了?

UG: 接受意味着你对做任何事都感到厌倦和疲惫,它本身并无实际意义。

问: 所以我们的生活不需要任何目的?

UG: 我们为什么要在生活中寻找目的或意义?……你看不到任何意义;你看不到生活中有任何目的。显然,你看不到。对我们来说,问这个问题是如此愚蠢,如此无意义,如此荒谬。生活的意义是什么?我们真正感兴趣的不是生命,而是生活。生活的问题对我们来说已经成了一件非常累人的事——在这个世界上生活,与别人一起生活,与我们的感情一起生活,与我们的思想一起生活。换句话说,是我们被抛入的价值体系。那个价值体系是虚假的。

问: 它像胶水一样粘得到处都是?

UG: 是的。我们试图将自己嵌入那个完全虚假的价值体系,而它正在扭曲你。你不愿意接受它在扭曲你。你投入大量的精力来做这件事,把自己嵌入那个框架。

问: 我们如何才能达到接受这是虚假的地步?

UG: ‘如何’意味着你想从别人那里知道。通过问‘如何’这个问题,你正在为那个‘知道再知道’的动力火上浇油。……‘你’并不存在;那里根本没有个体。文化、社会或随便你怎么称呼它,创造了‘你’和‘我’,其唯一目的就是维持它自身的连续性。同时,我们又被灌输,必须成为一个个体。

这两件事为我们创造了一种神经质的状况。没有个体这种东西,也没有行动自由这种东西。我不是在谈论宿命论哲学或类似的东西。正是这一点让我们感到沮丧。要求我们将自己嵌入那个价值体系,正在消耗巨大的能量。我们无法处理这里的生活问题,因为所有能量都被文化、社会或随便你怎么称呼它的要求所消耗,以嵌入那个价值体系的框架中。我们没有剩下任何能量来处理问题。问题非常简单。生活问题非常简单。

问: 您和我们中的大多数人有什么不同?

UG: “我与你不同”这个念头从未进入我的脑海。是思想在分离你,告诉你我与你不同,我的运作方式与你不同。你和我的运作方式完全相同。

问: 除了我被思想的乌云笼罩着!

UG: 是的,因为你想“知道”。这个——自然状态;这个身体——就像一台拥有非凡智慧的计算机。……能量已经存在了,但你总是在问问题。

问: 您不相信传统,不相信心智,不相信灵魂或任何所谓的内在人类的存在,那么我从一个不同但个人的问题开始。您为什么遵循保留名字的传统?您为什么带着一个名字?您为什么将自己认同为U.G.克里希那穆提,而这也是传统的一部分?

UG: 这倒是真的,但你可以给我一个编号,就像给囚犯一样。那真的没关系。……对我们来说重要的是维持身份认同。当人们问我“你叫什么名字?”时,计算机需要一点时间才能给出U.G.克里希那穆提这个名字。

问: 当我说我多年来因参与愚蠢的活动而浪费了我的能量时,您说那是动物能量。那么,是否存在非动物性的能量?

UG: 他们说有。我也说有。而那只有在一个人经历转变时才会出现。在此之前,存在的都是动物能量。你有欲望,那欲望推动你去实现那个欲望的对象,那就是动物能量。欲望、驱动力、野心——所有这些都是动物能量。而在这里(自然状态),没有任何实现,没有任何成就,这种欲望会产生一种不同类型的能量。那是纯粹的欲望,而不想对它做任何事。这就是全部的区别。

第四章:更高的智慧与创造的本质

你根本没有任何问题。你没有勇气。接受任何存在的事物,就是勇气。那就是智慧。‘我不想成为我之外的任何东西。’这就是勇气。它就在那里!它不是一件需要获取的东西。

问: 是否存在更高的智慧?

UG: 你比我更聪明。这是可以衡量的事情。世界上有某些标准可以说你比我更聪明。这对我来说是可以接受的。但我任何试图改进它、改变它、修正它,让它变得更好的尝试,都是在消耗巨大的能量。仅此而已。然后你剩下的就是非凡的东西了。它对与你的智力或任何东西进行比较不感兴趣。这不是一个安于现状或接受的问题,即我是一个低能的傻瓜,我是一个白痴。接受不是那个词。

一旦你看到事实,那么它就不再朝着改进、改变、演变成任何不同、更好的方向发展。那么剩下的就是非凡的东西。它以其自己的方式是独一无二的。每个个体都是独一无二的。自然在创造完美的物种,而不是完美的个体。完美的个体是由人的宗教思想创造的。我们把自己面前摆上了耶稣、佛陀和所有其他宗教导师的模型。如果这个星球上只居住着耶稣、佛陀和所有其他人,那将是一个可怕的世界。

第五章:爱、死亡、自然的怪胎、空间、时间与物质

要有爱,必须有两者。爱与性之间没有关系。总是想要快乐的需求是沮丧的根源。

问: 我想问关于爱的问题。什么是爱?为什么人们谈论爱?

UG: 必须有两个。我爱某人,某人爱我。但实际上,只要有分裂,就不可能有爱。我们试图用“两个个体之间必须有爱”这个花哨的想法来弥合这种分裂、这种差距。

问: 那么没有爱?爱是另一种思想的产物?

UG: 是的,爱是由思想创造的。

问: 那身体呢?身体不能爱吗?

UG: 它不爱自己。对它来说没有分离。

问: 那性欲呢?它仅仅是一种繁殖功能,还是有其他目的?

UG: 性欲——如果任其自然,就像在其他物种、其他生命形式中那样——是一种生理需求。这个活的有机体有这种冲动去繁殖一个像这样的个体,为了生存和繁殖。你所看到的其他任何东西都是叠加在其上的。它与这个活的有机体完全无关。我们已经把所谓的性活动,这种本质上是生理性的活动,变成了一种快乐运动。我不是在反对快乐运动。通过思想的帮助,我们得以在任何我们想要的时候发生性行为。

问: 爱与性之间没有关系吗?

UG: 没有。

问: 那可真够颠覆的。

UG: 我们喜欢那样说,因为它很安慰人。如果它仅仅是为了那个目的,如你所说,那是一个颠覆性的状况;不仅是一个陈述,更是一种状况。……我们发明了所有这些东西:上帝、真理、实相、终极之乐。无论你在这里还是在俄罗斯,或任何其他地方,这个世界上任何人、每个人想要的一件事,就是拥有没有一刻不快乐的幸福,没有痛苦的快乐。这根本不可能,因为这个活的有机体不知道什么是快乐,也不知道什么是幸福。

问: 我想问关于死亡的问题。什么是死亡?

UG: 在自然界中,没有死亡这种东西,只有原子的重新组合。自然界中的能量平衡必须出于某种原因得以维持,我不知道为什么。死亡只在需要原子来维持宇宙能量平衡时才会发生。它无非是原子的重新组合。这个有机体无法发现它在某个特定点出生,并将在另一个特定点死亡,也无法发现它此刻是活着的而不是死了,因为我们所拥有的关于一个活的有机体出生、死亡等知识在这里是不存在的。

问: 所以您是说您无法知道自己是生是死?

UG: 没办法。如果你问我一个问题,“你还活着吗?”我会说,“我活着”,因为这个问题源于一个关于一个活生生的人如何运作、行动和做事的观念。……但我们无法体验到这是一个活物的事实。思想是死的。

问: 死后还有生命吗?死后什么会留下来?

UG: 任何我所说的,对人们都不会有太大兴趣。当人们问我:“有轮回这回事吗?”我的回答是:“对相信的人来说,有轮回;对不相信的人来说,没有轮回。”这不是一个巧妙的回答,因为这是一个信念。如果你问我是否有轮回这回事,就像其他自然法则,如引力等,我的回答将是明确的“没有”。它不像引力那样是自然的一部分。但如果你想相信它是这样,那是另一回事。它源于一种需求,即在你所谓的死亡之后,有什么东西会继续存在。

问: 您说过,对您来说,那是一个自然的怪胎。

UG: 即使想要理解这一点,对你来说也毫无意义。就让它去吧。自然界中有那么多奇特的事物。但如果你试图模仿,你就迷失了。你又回到了和以前一样的处境。即使是自然,对这个(指向自己)也毫无用处。它已经把它抛弃了,因为它既不能在生理上也不能在其他方面复制出这样的东西。

问: 所以您是自然的弃儿?

UG: 是的,(在某种程度上你可以说)自然已经抛弃了这个。你怎么能把这个变成一个模型呢?而这正是我们所做的。

问: 那意识呢?

UG: 我甚至质疑意识本身。根本没有意识这种东西,更不用说更高意识、超意识、宇宙意识了。它们都是由思想创造的。意识是一个概念。你只有借助知识才能意识到事物。

问: 那么您无法感知任何东西,除了通过知识。

UG: 知识创造了图像。但这种生理运作(自然状态)无法在那里创造图像。当我转向这边,整个东西就被抹去了。

问: 我消失了?

UG: 你消失了。……这些所谓的心理图像在事物的体系中没有位置。眼睛就像一台相机。如果你转动相机,它就在看别的东西。所以这个就被抹去了。

问: 思想是物质!那狗呢,它们没有思想吗?花呢,它们没有思想吗?

UG: 也许它们有某种思想。我不知道。但我们的思想变得非常复杂。

问: 有空间吗?有时间吗?有物质吗?

UG: 没有。没有空间。你无法体验空间。是思想创造了空间。……首先,思想创造了空间,然后需要时间来覆盖距离,来体验空间,在空间中做些什么。然后时间就出现了。……思想创造了永恒。所有成就都在时间之内。

第六章:寻求导师的帮助,寻找觉悟

我的兴趣在于向你指出,你能走路,所以,请扔掉所有那些拐杖。如果你真的残疾,我不会建议你这么做。但你被别人弄得以为自己是残疾的,这样他们就能把那些拐杖卖给你。扔掉它们,你就能走路。

问: UG,请告诉我,我们所寻找的东西是如何或以何种方式不存在的。

UG: 你不能寻找或搜寻你不知道的东西。你已经知道你在寻找什么了。……你不能寻找任何你不知道的东西。你不能要求任何你不知道的东西。你知道,那你为什么还要搜寻,为什么还要寻求?

问: 是不是表明我们害怕在死亡时会失去一切?

UG: 你所知道的,并没有在你的生活中运作。它与你的运作方式毫无关联。这才是问题的症结所在。……你说教法,无论你想用什么词,都与你的运作方式无关,你不把它扔掉,是因为情感上的原因,即如果你抛开教法,你也就抛开了导师们。

问: 那么知识在这方面帮不上忙?

UG: 说这个有什么意义呢?我们坐在这里问所有的问题。你想知道得更多,更多,再更多。如果不是在这里,你会去别的地方。我肯定。把你带到这里来的东西,如果你得不到你想要的,也会把你带到别的地方去。你不会得到你想要的。

我不是来解放你们的。我不来这里解放人们。我去美国或任何地方都不是为了解放人们。我不是来这里与人讨论的。我与人会面是偶然的。我说话是偶然的。

问: 欲望就是思想!我不明白。

UG: 如果你想要任何东西,不管是物质的还是精神的,你都开始思考。我想伸出手,你就伸出手。然后别的东西介入进来,告诉你“当心”。这两样东西都在那里。正是那在你身上创造了一种神经质的状况——两样东西——你同时想要两样东西。你想要,然后别的东西说“别。危险!”那摧毁了任何行动的可能性。你没有在行动。这就是我所指出的全部。你不行动。只要你在思考,你就不可能行动。除非有行动,否则问题无法解决。

只要你想要它(觉悟),你就没有机会得到它。也许你会得到一些体验,一些神秘的体验,然后认为就是它了:“我觉悟了。”

然后你观察事物,诠释事物,写评论,做演讲,到处去转化人们。这就是你能做的全部。那并非什么非凡之事。任何傻瓜都能做到。

思想的终结就是你的终结。思想只有在你死的时候才会终结。在那之前,别想,别相信任何人的话,说你会处于一种无念的状态。如果思想终结了,那就是你的终结,生理上的终结,当临床死亡发生时。

问: 但你给了我信息,说你在这里谈论它。

UG: 因为你在这里,我才说话。因为所有这些人都对那种事情感兴趣,我才说话。否则,你想讨论什么话题,我都可以讨论。如果你们不在这里,我就去看电视。在你来之前我就是那么做的。

问: 那就毫无重要性了!

UG: 对我来说,是与你交谈,还是看电视,或是去散步,或做别的事,都毫无重要性;而且我现在说话,完全没有帮助你的想法。没有!我只是试图在这所谓的对话中,聚焦于这种状况的无助性。

第七章:自发行动、行动自由、学习与制约、生命的目的

在行动前后质疑你的行为,制造了道德问题。……生命就是行动。不被质疑的行动就是道德。质疑你的行动就是在摧毁生命的表达。一个让生命以其自己的方式行动,而没有思想的保护性运动的人,没有自我需要捍卫。他又有什么需要去撒谎、欺骗、假装或犯下任何被其社会视为不道德的行为呢?”

问: 我读了《与一个名叫UG的人令人不安的对话》这本书。前几天,当我说我想要自发时,您对我提出了一个问题。

UG: 没有自发这种东西。……如果你所说的自发是对外界刺激的即时反应,那么这两者之间没有空间,没有分裂。刺激和反应是一个统一的运动,所以你无法说这是对你所面对事物的自发反应。

问: 如果这一切都是真的,那么在我们生命的大部分时间里,我们并非在做自由意志的决定!

UG: 绝对不是。你无法说你有行动自由或自由意志。形而上学上你可以解释,逻辑上你可以建立一个观点,但实际上没有行动自由,因为所有行动都源于我们的思想。而思想源于被植入其中的念头。

问: 那么为什么我们在这里?我们的目的如果不是积累,又是什么?有人会说,我们的目的在于实现和幸福,尽管我们作为一个社会在挣扎?我们为什么在这里?这种用两条腿走路的生命形式是什么?

UG: 那个活的有机体在活着。一个活物绝不会问那些问题。任何人对“我为什么在这里?”这类问题的任何回答,我总是给一个非常非常傻的答案。我们在这里是因为我们的父母相爱了。为什么?我不知道。那不关我们的事,因为我们正在犯同样的错误。我给这个世界带来了好几个孩子。那并非“我们为什么在这里?”这个基本问题背后的真正含义。那是因为你认为有比你现在正在做的更有趣、更有目的的事情存在,我们的生活中必须有比这沉闷、乏味、单调的存在更有意义的东西——做同样的事,想同样的念头,感受同样的情感,体验同样的经历。如果你不这么做,你就不存在了,所以你必须继续一遍又一遍地体验同样的事情。那是你维持自身连续性的唯一方式。

问: 您个人在某个时刻对这一切有某种领悟吗?

UG: 我不用“制约”这个词,因为它有某种心理学上的含义。

问: 活的有机体是被制约的。它必须被制约,因为它是一个如此机械的有机体,没有空间去考虑利弊、对错、好坏。这种分裂在那里完全不存在。它是如此机械,以至于它对问那些问题不感兴趣。

你所说的制约注定会存在。只要你想解除自身的制约,并在自己面前树立一个无制约的个体、无制约的心智的观念,它就会继续存在。你没有意识到,在你试图从制约中解脱出来,并作为一个无制约的个体运作的努力中,你正在以一种不同的方式制约自己。你无法避免这个制约的过程。只要你想从制约中解脱出来,它就会继续那样做。

对我来说,你无法作为一个无制约的个体运作,但这个与活的有机体一同诞生的制约,对其生存是必需的,绝对必需。所以,这个(身体)对从其运作的制约状态中解脱出来不感兴趣。

第八章:反古鲁、古鲁、大师

所有这些神人、古鲁和马屁精都在为我们提供一个新的绿洲。你会发现,它与其他海市蜃楼并无不同。

问: 他们为什么称您为古鲁?

UG: 我不知道他们为什么称我为古鲁。至今没人成功,几乎每家报纸都采访过我,但他们无法将我归入任何框架。他们至今未能成功给我贴上任何标签,所以他们只好称我为反古鲁,或反上帝。当我说上帝是无关紧要的时,他们仍然称我为神人。这对我和上帝都是一种侮辱。那并不意味着我是无神论者或不可知论者。

问: 您说过没有个体性,没有觉悟。您是什么意思?

UG: 我们要问的问题是——有思想吗?我甚至质疑思想,更不用说人类的思维了。你没有任何可以称之为自己的思想,我也没有任何可以称之为自己的思想。……我们所有的体验都是通过使用知识创造出来的。那个知识是由文化、社会或随便你怎么称呼它植入的。所以我体验到的一切都是我所知道的结果。我无法体验任何我不知道的东西。我所断言的是,根本没有新的东西。

问: 您说这些思想并非个人财产。那它们从何而来?

UG: 它们是由我们的文化植入的;就像你在计算机里创建了一个记忆库或数据库。你与计算机并无不同。

问: 您是否经历过某种觉悟体验?您所说的“觉悟”是什么意思?您从中解脱了什么?

UG: 我从成为觉悟者的要求中解脱了出来。……我出生在一种宗教氛围中,其上又叠加了神智学的信仰。我一生都被圣人包围,尤其是在成长期。……当我发现他们的生活中存在一种二元对立时,我感到很困惑。他们宣扬的是一回事,而他们的教导和说教并未产生结果。他们责备追随者,说教法没问题,导师没问题,但你有点问题。于是我对自己说,这里不可能有问题,是教法有问题。如果教法不产生结果,那么导师也有问题。

有一天,不知何故,它像闪电一样击中了我,根本没有觉悟这回事。那我为什么一直在追求这个,想要这个?……我确信根本没有觉悟这回事,而这份确信是随着将每个人曾经说过和体验过的一切都从我系统中冲刷出去而降临的,这让我剩下这个身体非凡的运作方式。人们总是问我这个问题,“你觉悟了吗?”对我来说,根本没有觉悟这回事。

问: 您似乎不相信任何哲学,您说您没有任何东西可以给予,没有任何东西可以传达。我想知道我们应该如何称呼您!哲学家、革命家、思想家,还是什么?您希望自己被称为什么?

UG: 我也有同样的问题。他们问我,“你到底是谁?”为了满足他们,我告诉他们我算是某种哲学家。哲学家这个词的意思是,智慧的爱好者。我是最幸运的人,因为我发现,智慧的全部对人们有着一种束缚,我们被洗脑去相信,代代相传的全部智慧中有某种非凡的东西。

第九章:没有你,没有个体,无人存在

身体是原子的偶然聚合。身体没有死亡,只有原子的交换。它们交换位置并呈现不同形式,这就是我们所谓的‘死亡’。这是一个恢复自然界中已下降的能量水平的过程。实际上,无物诞生,也无物死亡。

问: 您是说您生活在一个完全没有冲突的状态吗?

UG: 我与社会没有冲突。这是我唯一的实相。今日的世界与人所发明的终极实相,与这个世界的实相毫无关系。只要你还在寻求、搜寻,想要理解那个你称之为终极实相的实相,或者随便你怎么称呼它,那么你就无法与这个世界的实相——它本来的样子——达成和解。任何你为了逃避这个世界的实相而做的事,都会让你难以与周围的事物和谐相处。

问: 那么在这种情况下,我是全然孤独的吗?

UG: 是的。你是全然孤独的。不是人们想要避免的那种孤单。你是全然孤独的,但并不寂寞。

问: 那么,瑜伽、禅定和各种呼吸技巧不是通往转化或觉悟的手段吗?

UG: 如果你面前的目标是身体的柔韧性,那么瑜伽技巧无疑会帮助你保持身体柔韧。但那不是达到觉悟、转化或随便你怎么称呼它的目标的工具;……所有这些都是以自我为中心的活动。它们都是自我延续的机制,你用它们,而你寻找终极实相的目标,正被所有这些技巧所挫败。因为,这些技巧是你正在使用的自我延续的工具,然后你会突然意识到,或者说你恍然大悟,寻找终极实相本身也是一种自我延续的机制。没有东西需要达成,没有东西需要获得,没有东西需要证得。

问: 是否有什么东西可以阻止朝着“成为”的方向努力?

UG: 你能做什么来停止努力吗?即使那样也是一种努力。这真是件令人发疯的事,谢天谢地你没有把自己逼到那个角落,否则你真的会疯掉。你害怕那个。那是不可能的。你必须看到,你为达到那种毫不费力的状态所做的一切,无论出于何种原因,都是努力。即使不想使用努力,也是努力。完全没有意志,完全没有各种努力,或许可以被称为毫不费力的状态。但那种毫不费力的状态不是你可以通过努力达成的,完全不可能。

第十章:自我实现、知识

所谓的自我实现,就是由你自己为自己发现,根本没有自我可供发现。那将是极为震撼的,因为它会炸毁你的每一根神经、每一个细胞,甚至你骨髓里的细胞。

问: 知识在自我中扮演什么角色?什么是自我实现?

UG: 你能否看着这把椅子,了解关于这把椅子的任何事,体验这把椅子,而不用你关于它的知识?实际上你不是在看这个,你只是在投射你关于这把椅子的知识,所以是知识创造了这把椅子。否则,你无法了解关于它的任何事。

问: 那么,这个“如何”如何才能终结?那是我们的问题,先生!

UG: 你为什么问这个问题?因为你想知道。

问: 这是一个恶性循环。

UG: 你看,你们的《奥义书》说,狗在追自己的尾巴,或者,就像你试图超越自己的影子。超越自己的影子是不可能的。……那里只有知识造成的影子。是什么投射了这个影子?是知识,是太阳,或者随便你怎么称呼它。没有太阳,或者没有这光,就没有影子。所以,是知识创造了自我,也就是那个影子。它根本不存在。不存在实现那个由知识创造的自我的问题。

你问的那个问题是一个非常危险的问题。我只是在指出这一点。‘如何’这个问题源于知识。你无法将自己与知识分离开来说,这是知识,我与知识是分开的,你明白吗?你的整个存在都是由那个创造的。你有一个人体的知识是由思想创造的,如果思想不在了,身体也就不在了。……你所问的“如何”这个问题的答案,是你的肉体死亡,而不是自我实现。你明白吗?你问的是一个非常非常危险的问题,你戴着手套在玩这根带电的电线,但是,你看,那个问题的答案是你的肉体死亡。

问: 那就是说,我们应该接受现状?

UG: 不。只要对心之和平的追寻还在,正是那个追寻在扰乱心之和平。对和平的追寻本身才是扰乱因素。不是如何获得心之和平。如何与自己和平相处?你不想失去你所拥有的。那可以理解。我不是让你加入共产党或把整个东西炸掉。它反正会爆炸的。

第十一章:终极之乐是觉悟

如果你有勇气第一次触碰生命,你将永远不会知道是什么击中了你。人所思、所感、所体验的一切都消失了,没有任何东西取而代之。

问: 一个人如何知道自己觉悟了?

UG: 是别人将一个行为模式符合他们觉悟框架的人称为觉悟者。但如果真有觉悟者这样的人,他无法知道自己觉悟了。对那样的个体来说,觉悟毫无意义。唯一对他非常清楚的是,对觉悟的追寻不复存在了。

问: 如果你还是个孩子,那种状态是觉悟吗?

UG: 孩子是无知的。仅此而已。孩子或许天真,但他是无知的。所以他不关心未知。他不关心实相。他对觉悟不感兴趣。他对神性不感兴趣。他对任何那些东西都不感兴趣。你将这些东西强加在他们身上,以便将他纳入这个框架,而他们也接受了其中一些东西。

问: 但我们追求的是幸福。

UG: 不。你追求的是控制他人的权力。这就是你感兴趣的全部。你想控制你周围的每一个人。否则,权力有什么价值?无论是物质的还是精神的,它都没有价值。

问: 难道不是为了消除恐惧吗?我的意思是我说幸福时,指的是这个。

UG: 恐惧?想要快乐就是恐惧。

问: 当然。

UG: 是的,那么你怎么能消除恐惧呢?

问: 也许觉悟能消除恐惧……

UG: 觉悟也消除了幸福。它们总是一起出现。觉悟消除了快乐,不仅仅是痛苦。两者都会消失。

问: 我不梦想成为觉悟者。我梦想摆脱我的恐惧。

UG: 你只有在变成一具尸体时才能从恐惧中解脱出来。即使那个你也不想要,因为死亡是所有恐惧中最甚的恐惧——对某物终结的恐惧。你其实不希望你的恐惧终结。恐惧只有在身体变成一具尸体时才会终结。

第十二章:自然状态与时间

自然状态是无因的;它就只是发生。

问: 有一种说法叫“思与在”。这里的区别究竟在哪里?据说,“知即是在”,“在即是知”;那是最终状态。我想请您对此发表评论。

UG: ……我称之为“活着的状态”。这不是我模糊的信念或某种奇特的幻想,而是那个活着的状态就是你的自然状态,它无法被思维机制捕捉、包含或表达。它也无法成为你有意识存在的一部分。它就只是在那里。它无法成为反思的对象。它也不是用来禅修的东西。

问: 您说的活着的状态与我们现在实际感受到的完全不同。如果那对我们也是自然的,那么通过了解和拥有对那种状态的描述,我们感觉我们也能进入我们的自然状态。

UG: 描述这种状态的目的,仅仅是为了让你看到,你所想象的这种状态,与你对这种状态的印象毫无关系。

问: 那么,学习是什么?我们如何学习?我们过去没有任何东西,没有任何经验,或任何可以告诉我们的东西。那么,我们学什么,怎么学?

UG: 你只有在过去不干涉时才能学习,但你所谓的学习是知识。

问: 您是说,在您所说的活着的状态里,没有过去和现在吗?

UG: 这些都是非常棘手的问题。你们都是这方面的老手了。你说的过去、现在和未来是什么意思?

问: 我曾经是这样,我将会是那样,诸如此类,我现在是这样,我明天会是那样。

UG: 你怎么知道你现在46岁?此时此刻,我希望你告诉我,你怎么知道?

问: 我是从这个身体的出生时间计算出来的,然后得出我现在46岁。我们有日历,有时间。

UG: 你在给我解释。你有一个基于这个记忆和经验的知识,所以你把它们都放在一起,给出一个连续性。你和15年前是同一个人,那是你的记忆。

问: 我们现在的生活方式有什么不完整之处吗?

UG: 我不知道有什么不完整。是你通过寻找某种东西来完成它,而使它变得不完整。你觉得这里缺少了什么,这意味着某种不完整。

问: 那是我们所有人的感觉。他觉得他对现状不满意,想要摆脱这种不满。每个人都这样感觉是自然的。

UG: 你知道为什么吗?因为你听像我这样的人说话,而那是你的悲剧。

问: 在你的自然状态下,就是你向我们所有人描述的那个自然状态,当我们聆听时,我们是在聆听我们自己的自然状态,那应该会有帮助。

UG: 不。那是你的自欺。你听什么都无所谓,无论你是在听一个所谓的自我实现者,或上帝实现者,或圣中之圣,还是听那边驴的哀嚎,或豺狼的嚎叫,或狗的吠叫。就聆听而言,完全一样。并非我将圣人的庄严谈话与豺狼的嚎叫或狗的吠叫相提并论。就这个人体有机体的反应而言,它只是在回应振动。

问: 您能给我们一瞥对“自然状态”的描述吗?

UG: 描述这种状态是困难的。我描述这一切是为了给你一种感觉,在这种状态下,没有对所有这些——数字、时间、号码或那里不同颜色的解读。(指向自己)它就像镜子,只是完全如实地反映。但任何时候,这个结构(指向自己)都没有必要去读取时间,除非有需要读取时间,或告诉别人,或当别人问我问题时。

你不用在那里。困难之处在于我试图描述那种状态的方式。……这里(指向自己)什么都没有,它只是一面镜子,完全如实地反映事物。这就是我说“挑战即是回应”的意思。它在外面。

问:这是因为对一切都超然吗?

UG: 这不是超然或任何东西。完全不是超然。我没有给它加上任何宗教内容。超然、执着,都不是那些东西。

|

本文为书籍摘要,不包含全文如感兴趣请购买正版书籍: |